MRがデジタルを利用して医師との関係性を深めるヒント 医師の声からあるべきMR活動を考えるVol.3

DM白書ラボでは、さまざまな施設、診療科の医師が薬剤の情報収時の行動や行動の背景について詳しくお話を伺いインタビュー記事として公開しています。本記事では、これまでのインタビュー内容から「医師がMRに期待すること」についての医師の声をまとめてご紹介します。

薬剤の情報提供方法がデジタルにシフトしている一方で、デジタル環境を整え、配信やログ収集の仕組みを構築したのに活用できず、MRとデジタル各チャネルでバラバラに情報提供しているという企業も多いのではないでしょうか。

本記事では、複数のチャネルを利用して情報収集する医師が、実際にMRとデジタルチャネルが連携した情報提供に利便性を感じたケース、また、MRがデジタルをより効果的に使えるヒントになる医師のコメントをまとめました。ぜひMR活動の参考としてください。

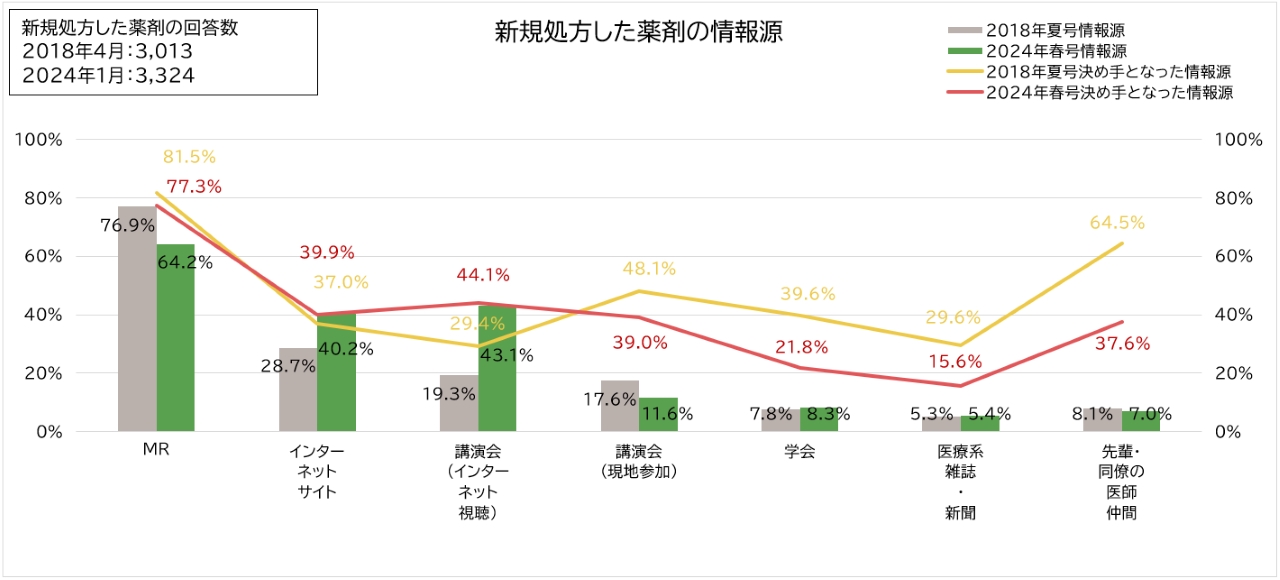

「決め手」となった情報源はMRが77.3%と最も高い

「新規処方した薬剤の処方行動が変化した薬剤の情報源と決め手の割合(DM白書2024年春号調査)」※1では、決め手となった情報源としてMRが77.3%と最も高かった。

そこで、今回はMR活動がデジタルを活用することで医師とより良い関係性を築くため参考になる医師のコメントをご紹介します。

MRがデジタルを利用して医師との関係性を深めるヒント

インタビューではMR、インターネットサイト、Web講演会など複数のチャネルから情報収集している医師の具体的な情報収集方法のお話を伺っています。そこで、MRとデジタルを活用するヒントとなるコメントをまとめました。

Q. 薬剤の処方段階の前半と後半とでは「オムニチャネル」に対して期待事項は異なりますか?

処方開始前の段階までは、「オムニチャネル」で情報提供される必要性は低いと思います。一方で、数例の処方をしている段階以降の、薬剤について自分でもある程度理解して、実際に使用している段階では、追加情報を「オムニチャネル」でタイミングよく提供してもらえるとメリットがあると思います。

現状でも、MRと卸のMSが連携して「オムニチャネル」のような取り組みをしているようです。わたしが薬剤を新たに処方した際に、MRがMSからその情報をキャッチして、タイミングよく追加の情報を届けてくれることがあり、役に立っています。

- N先生(公立病院/小児科/40代)

- 製薬企業が考える「オムニチャネル」と「オムニチャネルにおけるMRの役割」は医師にとって望ましいのか‐公立病院勤務医編Vol.3‐

このような取り組み(オムニチャネル)自体はありがたい。Web講演会で質問した内容に対して、MRが後日回答を持ってきてくれたり、m3やCare Netなどの医療系ポータルサイト上で閲覧した情報に対して、デジタルMRから追加の情報が送られてきたりします。

- H先生(公立病院/脳神経内科(神経内科)/30代)

- 製薬企業が考える「オムニチャネル」と「オムニチャネルにおけるMRの役割」は医師にとって望ましいのか‐公立病院勤務医編Vol.2‐

Q. 専門領域の薬剤情報収集時に先生が製薬企業サイトを利用するケースはありますか?

MRから臨床試験結果を説明されたあと「本当にそんなにいいことばかりなのかな?」と疑う気持ちが生まれてきて、自分で製薬企業のサイトにアクセスして臨床試験の結果や論文のまとめを確認します。

Q.面談中や面談後にMRに質問されないのでしょうか

はい。MRに質問すると「興味があるのかな」と思われてその後積極的に案内されてしまうのではないか、と勝手に面倒くささを感じてしまっていて…。できるだけ自分で解決したいと考えています。

- O先生(大学病院/総合診療科/40代)

- 医師視点で考える「使いやすい製薬企業サイト」 Vol.1 後編

Q. 情報の入手元は主にMRでしょうか?

ほとんどMRです。その他にも、製薬企業サイトでインタビューフォームを確認することもありますし、インターネット講演会からも情報収集します。MRを起点にして、MRからの情報を自分なりに解釈するために論文や製薬企業サイトなどの使えるツールは何でも使って情報収集しています。

Q. MRの対応が(処方決定に)影響することはありますか?

MRの対応が影響することはありません。ただ、わたしが情報収集しようとしている各プロセスで、MRに連絡すればすぐに情報を提供してもらえるなど、情報収集のハードルを下げてもらえると、プラスに働くかもしれません。

- K先生(一般病院/代謝内分泌糖尿病科/40代/マルチメディア派)

- 医師のチャネル利用実態と、チャネル連携への期待事項 - 一般病院・マルチメディア派編 –

その薬剤は周囲に処方経験のある医師がおらず困っていたのですが、MRとの面談時に「随時講演会の情報をご案内しますね」と言われ、実際そのあと該当薬剤についてエキスパートが解説するWeb講演会の案内が送られてきました。MRとの面談、面談内容、そして面談後のWeb講演会案内がわたしの「知りたい」と感じたタイミングと合致し、スムーズに情報を得ることができ、印象に残っています。

- 大学病院の総合診療科にご勤務されているO先生

- 【MRからのメール CASE01】MRからのメール配信タイミングに期待すること

喘息の薬剤を例に挙げると、「このような薬剤があり、このような臨床結果が出ており、今はこちらの方面にも適用拡大しています」といった薬剤基本情報は、MRから提供してもらうことができます。しかし、実際に処方する際に迷う部分である「どのように処方していくか」という話まではMRとの面談の中ではできません。MRから提供される臨床試験データと併せて、Web講演会でオピニオンリーダーの先生による実際の症例や仮想症例を踏まえた解説を聞くことで、自分の患者への処方内容を検討するケースがよくあります。

- 大学病院の呼吸器内科にご勤務されている、肺がんの専門医 Y先生

- 【Web講演会 CASE02】薬剤の処方状況によるWeb講演会の視聴意向

メール活用のヒント

MRからのメールでの情報提供

直接面談したことのある顔と名前が一致しているMRからのメールであれば、受信したメールを確認しますが、コロナ禍に担当変更になった面識のないMRからのメールは見る気になりません。

また、インターネット講演会の案内などの薬剤に直接関係のない情報に関しては、MRからのメールではなく、医療系ポータルサイトに任せた方がよいと考えています。

- A先生(市中病院/循環器内科/40代)

- 【医師の働き方改革 CASE02】働き方改革を踏まえたMRからの情報提供への期待

(1) 有益だと思えるメールの内容(コンテンツ)とは

医師全体に向けた情報より、わたし個人が興味を持てる情報をMRがピックアップしてメールで案内してくれているものは有益と感じますが、そのようなメールは、受信しているMRからのメール全体の1割以下です。

(2) 読みやすいメール文章とは

ほとんどのメールが不必要に長文であると感じます。例えば、「いつも大変お世話になっております。先日はどうも…」と、長い挨拶から始まると、わたしとしては読む気が起こりません。

長い挨拶よりも、「前回話した内容」「それを裏付ける動画コンテンツの紹介」など、端的に要点が書かれたメールの方が、中身をしっかりと読むと思います。

- 内科・循環器内科・消化器内科 クリニックを開業しているK先生

- 【MRからのメール CASE03】医師が期待するMRからのメールコミュニケーション

メールの内容(コンテンツ)

頻繁に面談するMRは、わたしの専門領域に合わせた案内を提供してくるように感じます。しかし、多くのMRからのメールは、担当する医師全員に同一内容の定型メールを送っているという印象を受けます。

MRからのコンテンツ付きメールに期待すること

MRとの面談後や面談前に、その面談を補完する情報として、関連するコンテンツをメールで案内してもらえると、非常に有益だと思います。面談前なら面談時に聞きたいポイントが明確になりますし、面談後ならより深い理解につながります。

- 大学病院の呼吸器内科にご勤務され肺がんの専門医であるY先生

- 【MRからのメール CASE02】MRとの面談前後に期待するメール案内とは

最近は件名にMRの名前と要件が併記されているメールも増えました。件名にMRの名前が入っていると開封して中身を確認しようかな、という気持ちになります。やり取りの無いMRでも、名前が記載されていると「申し訳ないな」という気持ちからメールを削除しづらいと感じます。MRが面談アポイントを取得する際は、関連する資料や臨床試験の結果なども併せてメールで送付しておくことで、医師も面談に向けて意欲が高まるはずです。

- 大学病院の総合診療科にご勤務されているO先生

- 【MRからのメール CASE01】MRからのメール配信タイミングに期待すること

Web講演会案内のヒント

Q. インターネット講演会が終わった後に、内容をまとめたものをMRからもらえとしたらいかがでしょうか?

ありがたいと思います。実際、製薬企業AのMRがインターネット講演会のまとめをくれることがありますが、非常に助かっています。エリアのインターネット講演会の開催情報はMRからの案内のみでしか入手できませんが、製薬企業サイトなどに掲載してくれるとありがたいですね。

- K先生(一般病院/代謝内分泌糖尿病科/40代/マルチメディア派)

- 医師のチャネル利用実態と、チャネル連携への期待事項 - 一般病院・マルチメディア派編 -

(1) 案内のタイミング

MRとの面談後、薬剤への関心が高まっているタイミングで、より詳細な情報の案内があると効果的ではないでしょうか。

先にお話ししたケースでは、MRとの面談をきっかけに「案内された薬剤の勉強をしておきたい」と感じ、そのタイミングでエキスパートが登壇するWeb講演会の案内が届き、実際に視聴しました。MRとの面談前にWeb講演会の案内を受領しても、興味がわかずメールの開封すらしないままだったと思います。

MRとの面談で薬剤についてある程度理解し、処方や症例などの具体的なケースについての疑問が沸いた段階でより詳しい情報の案内があると、非常に助かります。

- 大学病院の総合診療科にご勤務されているO先生

- 【MRからのメール CASE01】MRからのメール配信タイミングに期待するこ と

わたし自身、講演会で理解できなかった点を「後で調べよう」と思いながら、そのまま忘れてしまうことが多々ありますので、講演会後にMRから講演内容に関連した印刷物など紙媒体の提供があると助かります。Webからの情報と紙媒体での情報、両方を提供いただくことで相互に知識を補完し、薬剤についての理解をさらに深めることができます。

- 大学病院で総合診療科にご勤務されているO先生

- 【Web講演会 CASE03】Web講演会の選択基準とMRに期待するフォロー

MRからの情報提供により興味を持った薬剤について、さらに詳細な情報を確認できるWeb講演会を案内される場合は視聴意欲が高まります。

Web講演会前の案内だけに焦点を当てるのではなく、講演後のフォローまで行う姿勢をMRが示すことで、医師がWeb講演会を視聴する可能性は上がると思います。

- 内科・循環器内科・消化器内科 クリニックを開業しているK先生

- 【Web講演会 CASE01】視聴意欲が高まるWeb講演会の案内

臨床試験の情報を丁寧に説明する講演内容の場合、事前のフォローよりも終了後のフォローとして講演会で扱っていた内容の補完情報や、質問への回答に対する補足があると助かります。

実際に、講演会終了後に、講演中に紹介しきれなかった質問と回答をまとめて送付してもらえたことがあり、大変感心しました。特に、自分の専門領域においてアフターフォローをしてもらえると非常に助かります。

講演会終了後に質問がある場合はメールでMRに問い合わせることがあります。そのため、MRの能動的なフォローよりは、質問に対して素早くレスポンスしてもらいたいと思っています。

- 大学病院の呼吸器内科にご勤務され肺がんの専門医であるY先生

- 【Web講演会CASE02】Web講演会の前後でMRに期待する対応

ラボ編集部からのコメント

自身の興味に合わせてタイムリーに情報提供してほしいという医師の声はインタビューでも必ず挙がる事項で、背景には働き方改革による勤務時間の減少に加え、生物学的製剤や免疫チェックポイント阻害薬といった適用範囲が広く適正使用への深い理解が必要な薬剤の増加も1つの要因と言えます。

デジタルで情報収集を行っている医師の興味範囲、情報収集の時間帯、チャネル、デバイスといった情報をログから取得し、MRが医師の知りたいことをタイムリーに案内するといった、医師にとって心地よい情報提供方法を検討していく必要があるでしょう。

今後明らかにしていくこと

オムニチャネルにおいて医師がMRに期待することはどんなことなのか?をあらためてインタビューにより明らかにしていきます。(2025年9月以降公開予定)

(文:松原)