医師の視点から見るオムニチャネルとMRの役割‐公立病院勤務医編Vol.1‐

取材年月:2024年9月

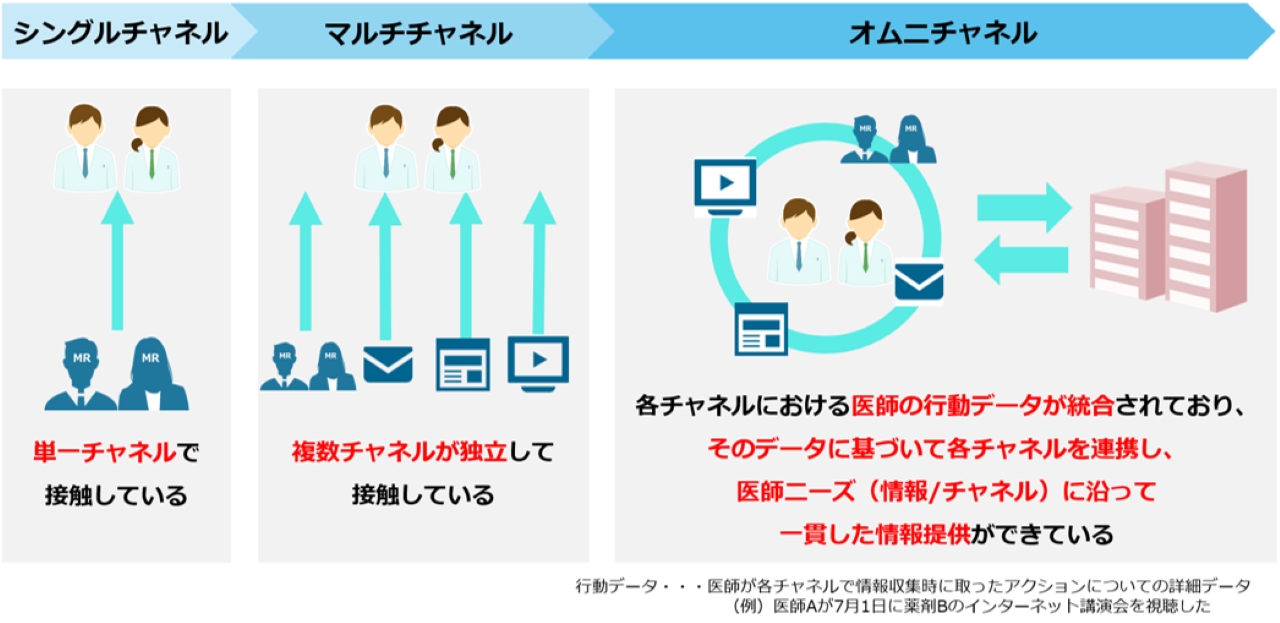

製薬企業各社は、医師に対して、MR/Web講演会/医療系ポータルサイトなど、さまざまな情報源(情報チャネル)をシームレスに連携し、医師それぞれのニーズに沿った形で情報提供を行うことを目指しています。

また、その中でMRがどのような役割を果たすべきなのかについても議論が進んでいます。

本インタビューでは、製薬企業が目指す「理想の情報提供」が医師にとって望ましいのか、MRはどのような役割を担うべきなのかということについて、4名の医師のご意見をお伺いしました。

今回は、公立病院の腫瘍内科・乳腺外科/甲状腺外科に勤務されるS先生のインタビュー内容をご紹介します。

・診療科:腫瘍内科・乳腺外科/甲状腺外科

・年代:50代

製薬企業側が考える「オムニチャネル」によって実現する情報提供の形に対して、医師がどのように感じるのか、また、「オムニチャネル」の中で、製薬企業側が「MRに担ってほしいと考える役割」に対して、医師がどのように感じるのかを明らかにしていきます。

目次

薬剤の情報収集はインターネットサイトがメイン

S先生が疾患・薬剤情報収集時に活用するチャネルごとの活用度と利用状況

| 項目 | 活用度 | 利用状況 |

|---|---|---|

| インターネットサイト | 55% | 主に医療系ポータルサイトを利用 |

| インターネット講演会 | 25% | 医療系ポータルサイト経由、製薬企業側の案内経由で視聴 |

| MRからの説明(面談、電話) | 10% | 付き合いのあるMRとは定期的に面談、極力面談依頼は断らない方針 |

| 製薬企業主催の勉強会・説明会 | 5% | |

| 学会 | 5% | |

| MRからの説明(メール) | 0% | |

| 医療系雑誌・新聞 | 0% | |

| 学会誌・論文 | 0% | |

| 先輩・同僚の医師仲間 | 0% | |

| 薬剤師 | 0% | |

| その他 | 0% |

先生の情報チャネルの利用傾向を教えてください

主に、医療系ポータルサイトなどのインターネットサイトを利用しています。

学会のサマリコンテンツなどを見て、興味を持ったものは論文や発表スライドを検索したりしています。

製薬企業のサイトは、適正使用ガイドを確認したり、副作用情報を調べたりする際に使用しています。また、サマライズされた5分ほどの動画コンテンツを視聴することもあります。

MRとは定期的に面談しているのでしょうか?

付き合いのある製薬企業のMRとは定期的に面談していて、MRによっては月1~2回ほど情報提供してくれます。

興味のない情報のときなどは断ることもありますが、極力断らないようにしていますし、興味のある情報についてはしっかりと話を伺っています。

Web講演会はいかがでしょうか

医療系ポータルサイト経由や、製薬企業側からの案内で視聴しています。コロナ禍ではほとんどWeb講演会になりましたが、最近は現地開催の講演会も復活してきました。今はWeb講演会と現地開催のハイブリッドで開催されるようになり、勉強になるので参加しています。

製薬企業の「オムニチャネル」による情報提供の現状は、方向性としては望ましいと思う

今回のインタビューでは、「製薬企業が目指すオムニチャネル」を下記のように定義し、先生のご意見をお伺いしました。

「製薬企業が目指すオムニチャネル」

MR/Web講演会/インターネットサイトなどの各チャネルにおける医師の行動データを統合し、そのデータに基づいて各チャネルが連携して一貫した情報提供ができている状態。これにより、個別の医師が求めている情報を、その医師が求めるタイミングで、求める方法で提供できる。

先生は「オムニチャネル」による情報提供についてどのように思われますか?

今のところは望ましい形で進んでいると思います。極端に偏った情報が提供されているわけでもなく、わりと適切な情報が届いていると感じています。

昔はシングルチャネルでMRが情報提供の中心だったので、MRとの付き合いから薬剤を処方することもありましたが、今は直接MRと面談しなくてもデジタルMRやメールなどを通じて得られる情報が増えています。そのため、適切な情報が届くのであればチャネルは何でもいいと思っています。

既に、m3などの医療系ポータルサイト上では、見たコンテンツなどに対してデジタル上のMRから関連する講演会の案内が届いたりもしていて、悪くない取り組みだと思っています。

先生の行動がデータとして製薬企業に収集されている部分に対して、気持ち悪さを感じることやセキュリティ面で不安に思うことはありますか?

普段インターネットでいろいろ検索したときにも、検索結果に類似した情報が次々に出てきているので、特に気になりません。セキュリティ上の不安も特にありません。

ただ、「オムニチャネル」が進むことで、製薬企業から提供される情報も同じように偏った情報ばかりになってしまうのであれば、いかがなものかなとは思います。

また、レコメンドされる情報の量や頻度が多すぎることは好ましくないので、適切な量と頻度で追加の情報を提供してもらえるのかという懸念はあります。

レコメンデーションの精度が低く、興味がない情報をどんどん紹介された場合、どのような印象を受けますか?

AIでデータを自動分析し、その結果に基づいてレコメンデーションしたとしても、興味がない情報が送られてくることはあると思いますが、個人的にはあまり気になりません。わたしはよくChatGPTに医学的な質問をしているので、AIがかなり間違った情報を出してくることも理解しています。

ただ、ITリテラシーが高くない医師にとっては、精度が低いレコメンデーションは印象が良くないかもしれませんね。

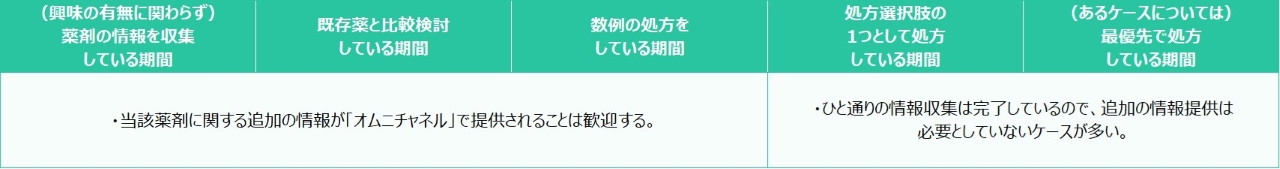

薬剤の処方段階別に見た、「オムニチャネル」による情報提供が期待できる点

薬剤の処方段階別に、S先生として「オムニチャネル」に期待できる点と懸念される点を下記にまとめました。

「オムニチャネル」による情報提供について、処方段階別に望ましいかたちや期待することなどはございますか?

前半の「数例の処方をしている期間」までは、「オムニチャネル」で情報提供されることにもメリットがあると思います。現状はあまりありませんが、わたしが調べた情報に対してMRやMSLから追加の情報提供があると助かります。

「処方選択肢の1つとして処方している期間」以降は、ひと通りの情報収集は済んでいますし、「オムニチャネル」による情報提供の必要性は低下します。そのため、自分で情報収集しても解決できなかったことをMRに問い合わせた際に、迅速に対応していただけるとありがたいですね。

製薬企業が目指す理想の「オムニチャネル」による情報提供の中でMRに求められる役割は、医師のレベルや興味にあわせた情報提供をすること

今回のインタビューでは、「オムニチャネルにおけるMRの役割」を下記のように定義し、先生のご意見をお伺いしました。

「オムニチャネルにおけるMRの役割」

医師のことを一番よく知る担当MRが、医師とのコミュニケーションから得た情報と医師の行動データを基に判断し、適切なチャネルから適切なタイミングで適切な情報を提供する役割を担う。

「オムニチャネル」におけるMRの役割について、先生としてどのようなことを期待しますか?

MRに期待するのは、興味はあるが自分で調べても見つからないような情報を提供してくれることです。

例えば、国内の学会における小さな発表や地方単位での講演会の開催情報など、インターネット検索ではヒットしない情報もあるので、そのような情報をMRが提供してくれるとありがたいですね。

先生が見つけにくい情報などをタイミングよく提供してくれたMRは実際にいましたか?

はい。そのようなMRは頻繁に会うMRなので、定期的にコミュニケーションを取っているからこそ、必要な情報やタイミングがわかるのかもしれません。頻繁に会うMRとは、実際に薬剤を患者さんに使用した際の情報などを話すこともよくあります。

3ヶ月に1回や半年に1回程度しか会わないMRでは、なかなかそのようにはいきません。

「オムニチャネル」での情報提供を目指しているなかで、頻繁に会わないMRの製薬企業ではうまくいかないと思われますか?

普段から会っているかどうかにかかわらず、MRがいたほうが「オムニチャネル」による情報提供は機能するのではないでしょうか。

どの製薬企業であっても、世の中に広く公開されていないデータや副作用情報など、医師が自力では見つけることが難しい情報を持っていると思うので、そのような情報はMRから提供していただきたいですね。

そのほかに、「オムニチャネル」で先生にとって望ましい情報提供を実現するために、MRに求めることはありますか?

MRには、情報提供する医師の診療レベルや知識レベルを把握して、そのレベルにあわせた情報提供をしてほしいと思います。

わたし個人としては、MRがいなければ絶対に困るかと言われると、そうでもありませんが、興味がある領域とそうでない領域とで自分で調べる情報量は異なりますし、MRからの情報提供を必要としている医師もいると思います。

興味がない情報を一方的にプロモーションされても興味にはつながらない

これまでお話を伺ってきた「オムニチャネル」の考え方とは異なるのですが、CMのような製薬企業からの一方的な情報提供の中で、新しい情報を得たり興味が沸いたりしたことはありますか?

記憶にないというか、思い浮かびませんね。あまりそのようなことはないと思います。

日常生活のなかでは、一方的な情報提供でも、たまたま目にしたことによって興味が沸くことがありますが、製薬企業からの情報提供ではそのようなケースはありません。

ラボ編集部より

今回のS先生へのインタビューでは、製薬企業側が「オムニチャネル」による情報提供を目指している現状に対してポジティブな印象を持ちつつ、提供される情報の偏りや、レコメンドの量、頻度といった観点では懸念事項も挙がっていました。また、「オムニチャネル」で情報提供されると役に立つタイミングとして、広く情報収集している処方段階の前半が挙がっていました。

「オムニチャネル」においては、あくまで医師を中心に情報提供のあり方を考える必要があり、製薬企業目線で検討した結果として情報提供が過剰になることや、提供する情報が偏ってしまうことがないように注意が必要でしょう。

MRの役割については、「医師が自分で調べても見つけにくい情報」を届けてくれることを期待する声が挙がっていました。普段は定期的に会えていないMRであっても、そのような情報を提供する存在として、「オムニチャネル」における役割があるとお考えでした。

また、医師ごとの知識レベルに合わせて、提供する情報の中身や提供方法を検討することを期待する声も挙がっていました。これまでのS先生のご経験からは、MRが医師の求める情報をタイミングよく提供するには、前提として医師との定期的なコミュニケーションが不可欠であるという点にも言及があり、「オムニチャネル」においてMRが担当医師をよく知ることの重要性が伺える結果でした。

(文:田中)