医師の視点から見るオムニチャネルとMRの役割‐私立病院勤務医編‐

取材年月:2024年9月

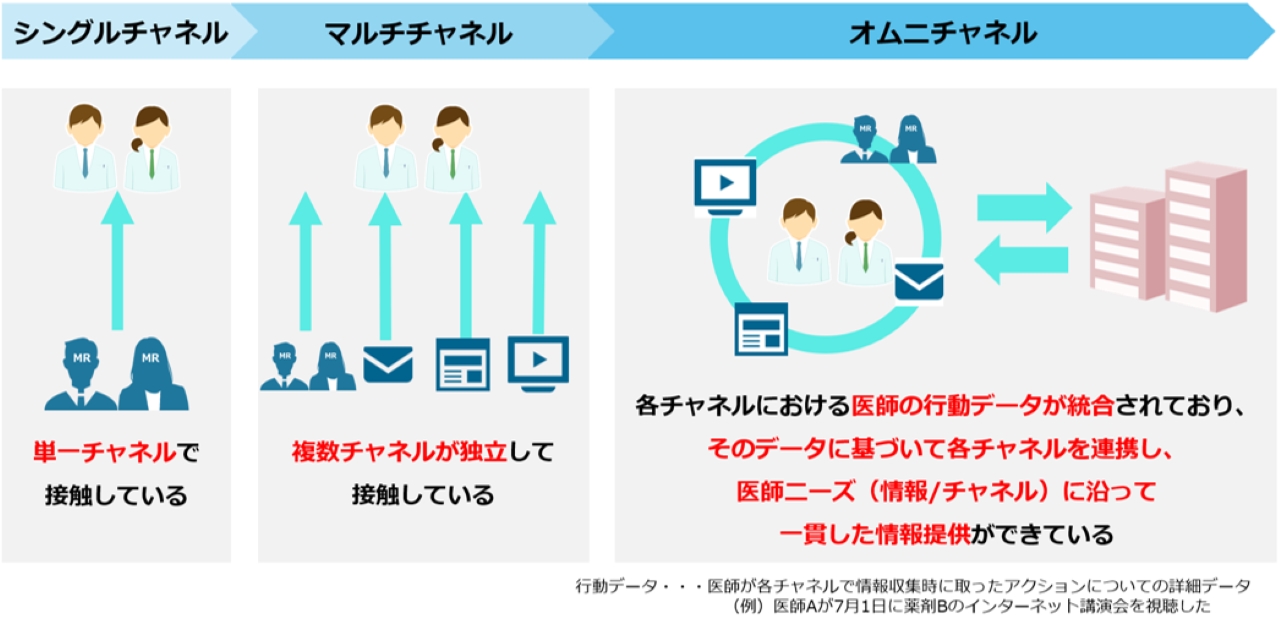

製薬企業各社は、医師に対して、MR/Web講演会/m3などの医療系ポータルサイトなど、

さまざまな情報源(情報チャネル)をシームレスに連携し、医師それぞれのニーズに沿った形で情報提供を行うことを目指しています。

また、その中でMRがどのような役割を果たすべきなのかについても議論が進んでいます。

本インタビューでは、製薬企業が目指す「理想の情報提供」が医師にとって望ましいのか、MRはどのような役割を担うべきなのかということについて、4名の医師のご意見をお伺いしました。

今回は、私立病院の泌尿器科に勤務されるN先生のインタビュー内容をご紹介します。

・診療科:泌尿器科

・年代:40代

製薬企業側が考える「オムニチャネル」によって実現する情報提供の形に対して、医師がどのように感じるのか、また、「オムニチャネル」の中で、製薬企業側が「MRに担ってほしいと考える役割」に対して、医師がどのように感じるのかを明らかにしていきます。

目次

情報収集はインターネットサイトがメインで、MRには必要な時に面談を依頼

N先生が疾患・薬剤情報収集時に活用するチャネルごとの活用度と利用状況

| 項目 | 活用度 | 利用状況 |

|---|---|---|

| インターネットサイト | 20% |

・コロナ禍以降はインターネットサイトでの情報収集がメイン ・情報収集はインターネットサイトで済ませる方が効率的 |

| インターネット講演会 | 20% | ・m3などの医療系ポータルサイトで視聴する |

| 先輩・同僚の医師仲間 | 20% | |

| MRからの説明(面談、電話) | 10% |

・面談の依頼をすることはある ・アポイント制で、基本的にはアポイント依頼は受けない ・コロナ禍以前は面談の比率はもう少し高かった |

| 学会誌 | 10% | |

| 医療系雑誌・新聞 | 10% | |

| 学会 | 10% | |

| MRからの説明(メール) | 0% | ・案内などの一方的なもののみ |

| 製薬企業主催の勉強会・説明会 | 0% | |

| 薬剤師 | 0% | |

| その他 | 0% |

MRとの面談状況についてお聞かせください

こちらからMRに依頼した場合のみ面談をしています。例外として、院内で偶然MRに会ったときに立ち話をすることはあります。

コロナ禍以降わたしの施設では、MRとの面談はアポイント制になっていますが、基本的にはMRからのアポイントは断っています。

先生からMRに依頼をするのはどのようなケースですか?

最近だと、面談は実施していないのですが、数年前に使用していた薬剤を久しぶりに使用したいと思った際に、わたしからMRに依頼して適正使用ガイドと患者さんへの指導箋を送ってもらいました。依頼したMRから、併せて面談のアポイント依頼がありましたが、資材の送付だけで十分なケースだったので断りました。

MRからの面談アポイントを断っている理由はなんですか?

コロナ禍をきっかけに、MRがいなくても問題なく情報収集できることに気付いたからです。コロナ禍以前はもう少しMRとの面談の比率は高かったと思いますが、コロナ禍以降は基本的に情報収集をインターネットサイトで済ませることが多くなりました。

「オムニチャネル」による情報提供では、得られる情報の範囲が狭まることが懸念される

今回のインタビューでは、「製薬企業が目指すオムニチャネル」を下記のように定義し、先生のご意見をお伺いしました。

「製薬企業が目指すオムニチャネル」

MR/Web講演会/インターネットサイトなどの各チャネルにおける医師の行動データを統合し、そのデータに基づいて各チャネルが連携して一貫した情報提供ができている状態。これにより、個別の医師が求めている情報を、その医師が求めるタイミングで、求める方法で提供できる。

先生は「オムニチャネル」による情報提供についてどのように思われますか?

現状、インターネットを中心に昔よりもかなり効率よく情報収集できており、特に不満もないので、無理に「オムニチャネル」による情報提供を実現しようとしなくてもよいのではないかと思います。

もちろん、適切な量や頻度でわたしが関心の高い情報を的確にレコメンドしてくれるのであればありがたいです。m3上でアンケートに答えたところ、デジタルMRから追加の情報が提供された経験があり、実際にその情報が役に立ったこともあります。

ただし、専門領域以外の情報なども幅広く収集したいので、「オムニチャネル」による情報提供が過剰になってしまうと、特定の領域に関する情報ばかりが集まって、得られる情報の範囲が狭くなってしまうのでは、という懸念もあります。

「オムニチャネル」を実現するメリットは、薬剤の処方段階が先に進むことで生まれる

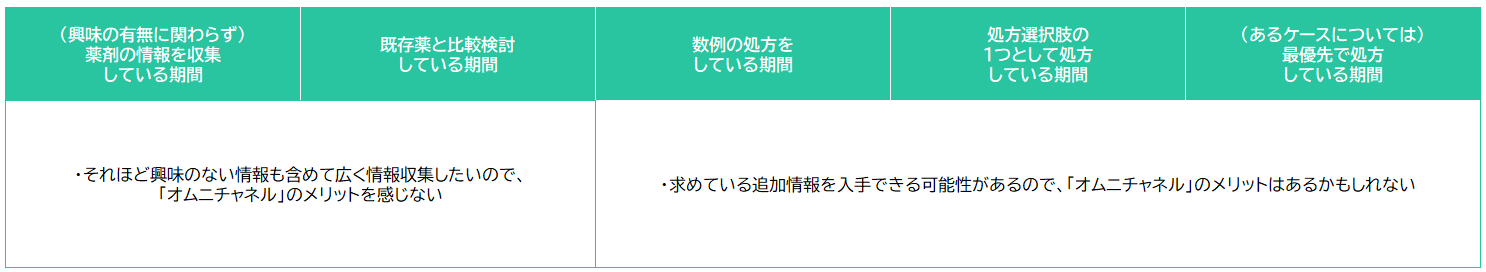

薬剤の処方段階別に、N先生として「オムニチャネル」に期待できる点と懸念される点を下記にまとめました。

処方段階の前半と後半とでは「オムニチャネル」によるメリットが変わるということでしょうか?

はい。専門領域の薬剤に関しては、処方段階が進むことで「オムニチャネル」のメリットが生まれると思います。

前半の「数例処方をしている段階」までは広く情報を収集したいので、わたしが興味のある情報に限定されてしまうような「オムニチャネル」による情報提供は好ましくありません。

また、前半の段階ではそれほど興味がない情報も含めて広く情報収集しているので、関連する追加の情報が提供されたとしても、的外れな情報だと感じる割合も高くなると思います。

一方で、「選択肢の1つとして処方している段階」以降は、わたしが調べた情報についてより詳しい情報や最新の情報が提供されるようになるのであれば、効率的な情報収集につながるので、「オムニチャネル」を実現するメリットがあるかもしれません。

現在の情報収集の形が理想的なので、「オムニチャネル」においてMRが特別な役割を担う必要はないのではないか?

今回のインタビューでは、「オムニチャネルにおけるMRの役割」を下記のように定義し、先生のご意見をお伺いしました。

「オムニチャネルにおけるMRの役割」

医師のことを一番よく知る担当MRが、医師とのコミュニケーションから得た情報と医師の行動データを基に判断し、適切なチャネルから適切なタイミングで適切な情報を提供する役割を担う。

「オムニチャネル」におけるMRの役割は、先生にとってはどのような印象でしょうか?

わたしはMRによる自発的な情報提供を求めていないので、MRが必ずしも「オムニチャネル」において特別な役割を担う必要はないと思っています。

MRによる自発的な情報提供を求めていないのはなぜでしょうか?

MRから提供される情報と、わたしのニーズが合致することがほとんどないからです。「オムニチャネル」による情報提供が進んだとしても、MRがわたしのニーズに100%合致した情報を提供することは難しいのではないでしょうか。

先生がMRに期待することはどんなことですか?

わたしが興味を持っていそうな情報をMRが把握し、こちらから聞きたいことがあって連絡したときに素早く対応できるようにしておいてくれるのであれば、それはありがたいとは思います。

コロナ禍以前にはMRがメインで情報提供をしていた時代があったと思いますが、当時は先生のニーズに合った情報提供ができていたのでしょうか?

以前は、MRとの面談で得られる情報の中にも役立つものは多くありました。

ただ、コロナ禍でインターネットサイトなどを通じてほとんどの情報収集が完結するということを経験してしまったので、現在ではMRから情報提供されるよりも早く、効率的に情報収集ができています。

その他に、「オムニチャネル」による情報提供に対する期待事項はありますか?

将来的に「オムニチャネル」が進むことで、自分で調べなくてよくなったり、今後必要になる情報が先回りして提供されるようになったりするのであればありがたいですが、そこまでは難しいと思います。

それ以外には、複数の製薬企業が連携したり、担当領域が異なるMR同士が連携したりして、診療科や専門領域に関わらず複数の薬剤情報をまとめて提供してくれるのであれば効率的な情報収集ができるので助かります。

また、実際にはMRとの面談を好む医師も一定数いると思いますし、MRに期待する役割も医師によって変わってくると思います。そういった医師の好みに合わせた情報提供ができるといいのではないでしょうか。

一方的な情報提供でも、新しい情報を得られるし興味が沸くこともある

これまでお話を伺ってきた「オムニチャネル」の考え方とは異なるのですが、CMのような製薬企業からの一方的な情報提供の中で、新しい情報を得たり興味が沸いたりしたことはありますか?

どこまでを広告宣伝のような一方的な情報提供と捉えるかによると思います。

広告のバナーは基本的にクリックすることはありませんが、Web講演会も広告宣伝と捉えるのであれば、一方的な情報提供から新しい情報を得ることや興味が沸くことはあると思います。

専門領域、専門領域外に関わらず、医療系ポータルサイトのWeb講演会を繰り返し視聴しているうちに興味が出てきて、自分なりに調べて処方してみようという気持ちになることもあります。

興味がないWeb講演会を医療系ポータルサイトで視聴するのは、ポイント獲得も理由としてありますか?

はい。医療系ポータルサイトのポイント獲得が、専門領域外や興味のないWeb講演会を視聴する動機になることはあると思います。

ラボ編集部より

今回のN先生へのインタビューでは、「オムニチャネル」で情報提供されることのメリットが薬剤の処方段階によって変化することが明らかになりました。N先生の場合、「処方選択肢の1つとして処方している期間」以降の段階であれば追加の情報提供が役立つものの、広く情報収集している処方段階の前半では、興味がありそうな情報を狙って届けようとすることで、かえって得られる情報の範囲が狭くなってしまうのではないかという懸念点が挙がっていました。

先に実施した1人目の医師インタビューでは、N先生とは対照的に処方段階の前半で「オムニチャネル」に対する期待が大きかったことから、医師によって「オムニチャネル」で情報提供することの効果が大きいタイミングにも違いがあると考えられます。先生一人ひとりの情報収集スタイルに合わせて、最適な形を考えていくことが求められるでしょう。

また、N先生は、インターネットを中心とした現状の情報収集に対する満足度が高い一方で、「オムニチャネル」において「MRが担うべき」とされている役割については懐疑的な点も印象的でした。N先生からも言及があった通り、医師によってMRというチャネルを好むかどうかや、MRに対する期待事項が異なるので、医師一人ひとりの好みや考え方などによって「オムニチャネルにおけるMRの役割」も変化するものだと考える必要があるでしょう。

(文:田中)

同じテーマの記事を見つける

同じテーマの記事を見つける

合わせて読みたい

-

定量調査

-

定性調査

-

事例