医師がMRを評価するポイント、評価していないポイントとは 医師の声からあるべきMR活動を考えるVol.2

DM白書ラボでは、さまざまな施設、診療科の医師が薬剤の情報収時の行動や行動の背景について詳しくお話を伺いインタビュー記事として公開しています。本記事では、これまでのインタビュー内容から「医師がMRを評価するポイント、評価していないポイント」についての医師の声をまとめてご紹介します。

DM 白書ラボの調査から、医師の薬剤収集において重要なチャネルであることは明らかです。一方で、医師インタビューでは、本当に頼りになるMRにはなかなか出会えないという声も聞かれます。そこで、医師がMRを評価するポイント、逆に評価していないポイントについてこれまでの医師インタビューの中からピックアップしてご紹介します。ぜひMR活動の参考としてください。

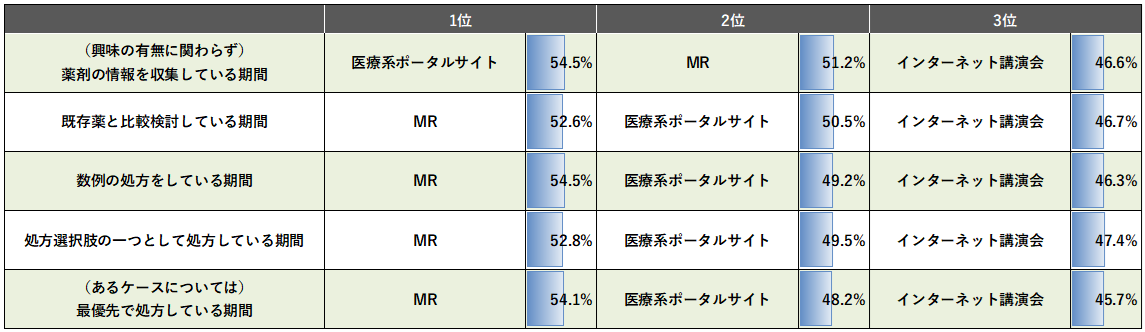

処方検討段階ごとの活用チャネルで「MR」は上位を占める

新薬処方検討段階を「薬剤の情報を収集」「既存薬と比較検討」「数例処方」「処方選択肢の一つとして処方」「最優先で処方」の5段階とし、検討段階ごとにどのチャネルを活用することが理想的かを調査(DM白書2023年夏号)※1した結果「比較検討」から「最優先で処方」段階ではMRが1位であった。

そこで、医師がMRを評価している点、評価していない点について具体的な医師のコメントをインタビューより抜粋して紹介します。

MRを評価できる点

Q.先生にとってまったく興味がない情報を、Web上で提供されるのとMRから提供されるのとでは印象が異なりますか?

印象は異なると思います。Web上で情報提供される場合は、医師側がどう感じるかだけですが、MRから情報提供される場合は、MRの人間力やキャラクターによっても印象が変わるのではないでしょうか。同じ的外れな情報提供であっても、MRの人間力次第で、相手を怒らせてしまうこともあれば、そのこと自体を笑いに変えられることもあると思います。

その点が、人間であるMRが情報提供する際の強みにもなりますし、弱みにもなりうるのではないでしょうか。

- N先生(公立病院/小児科/40代)

- 製薬企業が考える「オムニチャネル」と「オムニチャネルにおけるMRの役割」は医師にとって望ましいのか‐公立病院勤務医編Vol.3‐

Q.勤務時間が短くなったことによって、MRの利用目的や利用法が変わったということはありますか?

わたしは希少疾患を結構診ているので、希少疾患や特殊な状況でしか使わないような高額な薬剤の導入の際は安全性や効果についての情報を得るために、わたしの方からMRに連絡して訪問してもらっています。自分でインターネットを利用して調べるよりも、MRの情報のほうが早くて正確です。販売している側なので責任を持ってわたしの質問に回答してくれますし、論文などの情報提供もしてくれています。

今後、インターネット講演会の案内だけをするようなMRは淘汰されても、MRが担っているその部分は替えがきかないですね。リモート面談やホームページの充実ではおそらく補填できないかなと思います。

- K先生(大学病院/内科(リウマチ、膠原病)/30代)

- 「医師の働き方改革」が及ぼす、製薬企業からの薬剤情報収集活動への影響とは‐上限規制対応中施設編(前編)

Q. (面談)回数は減ってもMR(リモート面談)とMR(面談)が2位なのはなぜでしょう?

自身で調べるよりも的確 かつ速やかにMRから情報提供を得られることがあるためです。例えば、薬剤の適応に悩むような症例を前にした際の前例の有無などの問い合わせ、使用頻度の少ない薬剤や新規採用する薬剤の情報、稀な有害事象が疑われた場合の情報提供などはMRから得ています。対面で質問したりデータを見ながら話を聞けたりする点がありがたいです。

Q. MRからの一方的な情報提供が、先生方が知りたい情報だけをMRから得たい、という形に変わってきたということでしょうか

MRには近隣の医療機関の薬剤採用状況を教えてもらっています。供給が不足している薬剤について、近隣病院の状況を教えてもらったり、新規薬剤を院内で承認してもらうため、周辺の医療機関の薬剤利用状況をMRに教えてもらったりすることがあります。地区を担当しているMRからの情報は貴重だと感じています。

- A先生(国公立以外の病院/呼吸器内科/30代)

- 「医師の働き方改革」が及ぼす、製薬企業からの薬剤情報収集活動への影響とは‐上限規制対応済み施設編

MRを評価できない点

Q. 「オムニチャネル」におけるMRの役割は、先生にとってはどのような印象でしょうか?

MRから提供される情報は必ずしもこちらのニーズと合致しているわけではなく、「これを知りたかった!」という情報がタイムリーに届けられた機会もそれほどありません。また、多くの医師はそれをMRに期待しているわけではないようにも思います。

今後AIの発達によって、MRが医師の求めている情報をピンポイントで届けることが可能になるかもしれません。その場合にも、MRに期待していることは単なる情報提供にとどまりません。MRが医師との対話を通じて得られたアイデアを提案することや、MRが持つ人間的なつながりを活用することにこそ価値があると考えます。

- N先生(公立病院/小児科/40代)

- 製薬企業が考える「オムニチャネル」と「オムニチャネルにおけるMRの役割」は医師にとって望ましいのか‐公立病院勤務医編Vol.3‐

Q. 「オムニチャネル」におけるMRの役割は、先生にとってはどのような印象でしょうか?

理想としては間違っていないと思いますが、医師ごとに興味がある情報をMRがピンポイントに予測して提供することは難しいのではないでしょうか。

今のところ、MRから提供される情報の3~4割は既に知っている情報ですし、わたしが興味をもっている情報を的確に提供してくれたMRはいなかったと思います。

- H先生(公立病院/脳神経内科(神経内科)/30代)

- 製薬企業が考える「オムニチャネル」と「オムニチャネルにおけるMRの役割」は医師にとって望ましいのか‐公立病院勤務医編Vol.2‐

「処方選択肢の一つとして処方」の段階になると、MRからの情報提供スピードは遅く、情報量も少なくなってくる印象です。月1回程度の情報提供はありますが、投薬制限解除のタイミングや、市販後調査結果が出るまではあまり大きな情報はありません。

「処方選択肢の一つとして処方」のあと第一選択薬とならなくても、ニッチな使い方などの処方例についての情報提供があれば、処方量にプラスの影響があるかもしれません。

わたしは処方医の体験談をできるだけ多く入手したいと考えていますが、発売からかなり時間が経つとMRからの情報提供は少なく、不満を感じることがあります。必要な情報は、MRからメールでいち早く案内してほしい、とも思っています。

- N先生(その他の病院(国公立以外の病院)/精神科/40代/MR派)

- 医師のチャネル利用実態と、チャネル連携への期待事項 - 私立病院・MR派編 -

Q. 先生は定期的にMRに会っていないとのことですが、その理由を教えてください

MRに定期的に会っていないのは、時間がないからです。MRは同じ話を繰り返しているだけなので。新しい情報があれば、MRから説明を聞きたいとは思いますが、そんなに新薬は発売されませんし、MRから提供される情報は学会で聞いている内容がほとんどです。現在は、2~3ヵ月に1回、MRから連絡が来たら会う程度で、定期的には会っていません。

- I先生(大学病院/乳腺外科/40代/新薬の処方意向:新薬は進んで採用処方を検討)

- 【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.1 大学病院 勤務医 編

ラボ編集部からのコメント

MRへの評価ポイントとして、早く正確であること、データを見ながら話を聞くことができる、近隣病院の状況などMRしか知らない情報を提供してくれること、評価できないポイントとしては知りたかったことをタイムリーに案内されることがない、知っている内容を案内される、同じ話を繰り返す、処方継続以降の情報提供スピードも量も落ちる、といった点が挙げられました。

これは医師に限ったことではなく、多くの購買シーンでユーザーがメーカー担当者に抱く感情と同様ではないでしょうか。まずは「評価できないポイント」に該当することを避け、医師が評価できる対応を行うための仕組みづくりを検討してはどうでしょうか。

今後明らかにしていくこと

次回は、MRがデジタルを利用して医師との関係性を深めるヒント医師の声からあるべきMR活動を考えるVol.3 を紹介します。

(文:松原)