取材年月:2024年3月

背景・目的

DM白書ラボで行ってきたDM白書データ深堀分析※1で、MRリーチなしの医師と、MRリーチありの医師にはチャネル活用方法に差があることは明らかになっていますが、医師の考えや行動の背景は調査データだけではとらえることができていません。

本記事では、定期的にMRから情報収集を行っていない「MRリーチなし」医師へのインタビューを通して、薬剤・治療情報の収集方法、また、処方決定に至るまでの各チャネルの利用方法を明らかにしていきます。

I先生プロフィール

・施設形態:大学病院

・診療科:乳腺外科

・年代:40代

・新薬の処方意向:新薬は進んで採用・処方を検討

詳細

定期的にMRと会っていない理由は「MRからは、新たな情報を得られないから」

先生は定期的にMRに会っていないとのことですが、その理由を教えてください

| I先生 |

MRに定期的に会っていないのは、時間がないからです。MRは同じ話を繰り返しているだけなので。新しい情報があれば、MRから説明を聞きたいとは思いますが、そんなに新薬は発売されませんし、MRから提供される情報は学会で聞いている内容がほとんどです。現在は、2~3ヵ月に1回、MRから連絡が来たら会う程度で、定期的には会っていません。

|

コロナ禍で訪問規制などがある前から、 MRとは定期的に会っていないのでしょうか?

| I先生 |

はい。医師になりたての頃はMRが頻繁に来ることもありましたが、コロナ禍以前からMRとは定期的に会っていません。

|

専門領域の薬剤に関する情報収集時に最も利用するチャネルは「論文」

「MR未リーチ先におけるメディアマインドシェア」の表を見ながら、I先生のチャネル活用比率を回答いただいた結果は下表※2のとおりです。

-

※2 医師版マルチメディア白書2023年冬号

DM白書2023年冬号

調査期間:2023年10月13日~10月20日

調査方法:インターネット

有効サンプル数:医師5,069名

最も割合が高いチャネル「その他」(60%)は、何を利用されていますか?

| I先生 |

主に海外論文で、新薬の臨床試験データ(Phase3)などを閲覧しています。国内論文はあまりチェックしていません。

|

論文を閲覧する際に利用する媒体やツールについて教えてください

| I先生 |

論文閲覧は、職場のツールやPubMedを利用しています。

|

論文から情報を得る時はThe New England Journal of Medicineなどを読まれるのか、具体的な症例や疾患から論文を調べるのか、どちらのケースが多いのでしょうか?

| I先生 |

疾患からですね。新しい薬剤が適応になった場合などに臨床試験の論文を読みます。

|

次に利用している割合が高いチャネル「学会」の活用方法について教えてください。

| I先生 |

専門領域の学会に参加しています。学会は、現地とオンラインのどちらも利用しています。

|

学会誌を除く「医療系雑誌・新聞」(5%)では、どんな情報を閲覧されていますか?

| I先生 |

基本的には論文を確認しています。日本国内よりは、海外論文を閲覧しています。

|

製薬企業のサイトにも臨床試験データなどが掲載されているケースもあると思いますが、あまりご覧になりませんか?

| I先生 |

あまり閲覧しませんね。論文から確認しています。

|

インターネットサイト、インターネット講演会(各5%)はいかがでしょうか

| I先生 |

インターネットサイトはあまり見ていませんが、予定が合えば、製薬企業からのメールで気になったインターネット講演会は見ています。見たいなと思う内容は新しい薬剤の情報ですね。

|

インターネットサイトとインターネット講演会の利用が少ない理由はありますか?

| I先生 |

見る暇がないからです。論文から情報を確認した方が効率的だと考えています。

|

MRからの説明(面談・電話)(5%)ですが、MRに先生から面談を依頼することはありますか?

| I先生 |

いいえ、MRからメールで面談の依頼があります。断ってはいるんですが、会うのはだいたい決まった製薬企業のMRです。

|

興味が沸いた薬剤について調べるチャネルは、どのフェーズでも「論文」が重要

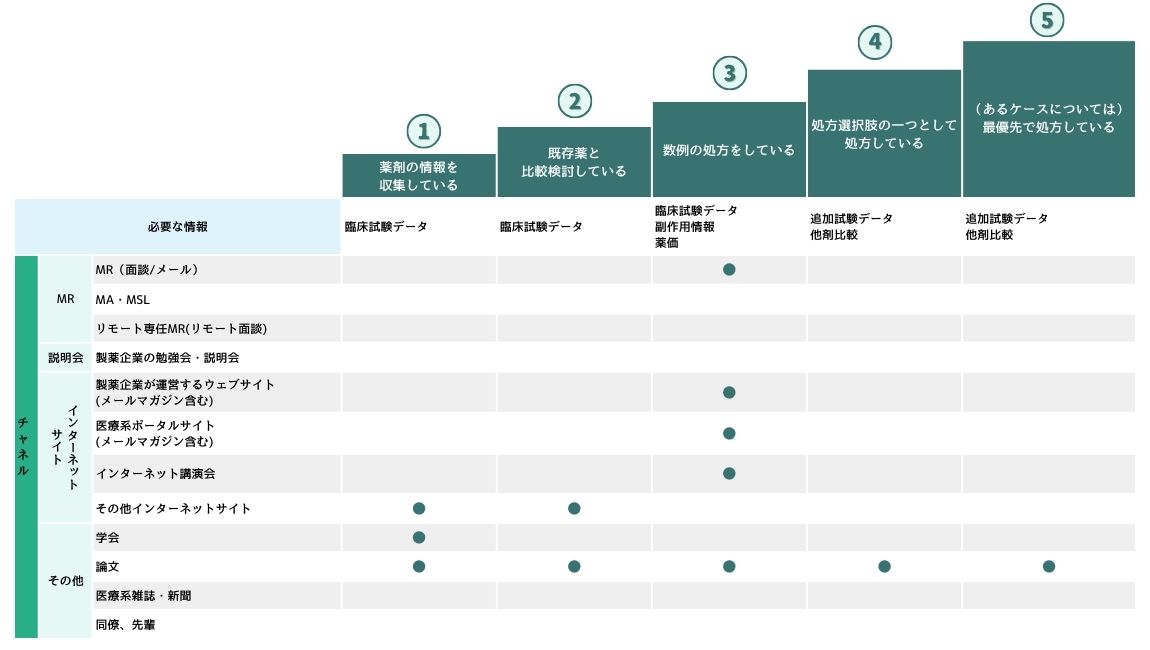

続いて、新薬処方の段階を以下5段階とした場合、興味が沸いた薬剤を調べるチャネルについて、段階別に回答いただきいた結果が以下の表です。

専門領域での新薬処方の段階それぞれで必要な情報と、その情報を入手するために利用するチャネルについて、教えてください。

| I先生 |

「(1)薬剤の情報を収集している」「(2)既存薬と比較検討している」段階は論文です。論文化されていない場合は、学会発表の情報などを参考にします。論文については、どの検討段階でも確認します。「(3)数例の処方をしている」段階はMRから副作用情報を得ます。この段階では、インターネット講演会を見ることもあります。「(4)処方選択肢の一つとして処方している」段階と「(5)最優先で処方している」段階では、新しい論文や追加のデータを確認します。

|

新薬処方の段階によって必要な情報が異なるのでは、と想定していたのですが、すべての段階で先生が参照されるのは臨床試験のデータということでしょうか?

| I先生 |

そうですね。ただ、副作用の多さなど、わからないことがあればMRに聞くことはあります。例えば、「(3)数例の処方をしている」段階で添付文書に記載がない副作用が起こって対応の仕方がわからないときなどは、MRに質問することがあるかもしれません。MRには製薬企業が持っている副作用データや、関連する論文データ、臨床試験の副作用報告などを教えてもらいます。

|

販売前の段階で、処方への意思決定をされているのでしょうか?

| I先生 |

はい。販売前の段階から、学会などで新しい薬剤が使えそうだという情報があれば、論文は確認するようにしています。疾患への適応があって効果がありそうなら使いたいと思います。

|

新薬発売の情報を得るのは、どのチャネルですか?

「(4)処方選択肢の一つとして処方している」「(5)最優先で処方している」段階で必要な情報はどのようなものですか?

| I先生 |

その薬剤についての新しい論文や追加データ、新しい薬剤との比較情報を確認します。

|

リアルワールドデータと言われる市販後調査のデータなどを集めることはありますか?

| I先生 |

リアルワールドデータもたまに確認しますが、そこまで重要視はしていません。

|

薬剤の効能効果が、先生にとっては処方判断の最重要項目ということでしょうか

| I先生 |

効能効果はもちろんですが、副作用が少ないということも大切ですし、薬価も当然気にします。薬価は覚えていないので「今日の治療薬」などで調べます。

|

MRからの情報が処方の後押しになることはありますか?

| I先生 |

処方の後押しにはなりません。MRからの情報は、副作用対策として活用しています。副作用コントロールについて教えてもらえれば、また次も処方するかもしれませんが、重篤な副作用となり、MRの対応もないとなると処方したくなくなってしまいます。

|

副作用があったときに的確な情報をくれるなど、製薬企業やMRの対応力に差はあると感じますか?

| I先生 |

はい。副作用についていろいろな情報を提供してくれる製薬企業はあります。もちろん、副作用について質問していない製薬企業は、対応力も不明ですので、この対応だけで製薬企業の評価はできないと思っています。

|

チャネル選択の基準は、自分にとって必要な情報を、より早く入手できること

弊社で調査を行った、MRリーチありとなし、それぞれの医師における新薬処方の各段階における活用チャネルの組み合わせTOP3は下表※3のとおりです。ここまでのお話で、I先生との組み合わせ状況とはかなり差異があるため、先生のご意見を伺いました。

MRリーチ有無別・新薬処方の各段階における活用チャネルの組み合わせTOP3

調査データでは医療系ポータルサイトとインターネット講演会が上位ですが、先生はご覧にならない?

| I先生 |

はい。たまに見ますが、使い慣れていません。薬剤の処方を大きく左右するのはやはり論文かなと思います。

|

医療系ポータルサイトやMRさんから情報を収集されている先生方と、先生との違いはどのようなところだと思われますか?

| I先生 |

おそらく臨床の分野の違いではないでしょうか。わたしの場合は使用する薬剤も限定的で、選択肢もあまり多くありません。内科系の診療科ですといろいろな治療薬を使わなければならず、MRからの情報収集は重要になるかもしれませんね。

|

自分で調べるよりもMRに聞いた方が早いということはありませんか?

| I先生 |

求めている情報をMRから得られた経験が少なかったので、MRに聞くより自分で調べた方が早いと思っています。

|

インターネット講演会を見るタイミングはありますか?

| I先生 |

インターネット講演会はあまり見ませんが、薬剤が承認されたときや保険が適応されたときなどにタイミングが合えば見ます。処方できるようになっていれば、「この段階だから見る」ということはないですね。また、インターネット講演会は夕方が多いので、勤務時間内のため見ることができません。

|

処方の意思決定をする際、MRからの情報は副次的要素

MR未リーチの医師を対象としたDM白書の調査結果※4が下表のとおりです。

-

※4 医師版マルチメディア白書2023年冬号

DM白書2023年冬号

調査期間:2023年10月13日~10月20日

調査方法:インターネット

有効サンプル数:医師5,069名

先生にとってMR(面談・電話・メール)はどの程度重要ですか?

例えば、副作用に関する懸念点をMRに質問した際に、求めている回答が得られなかった場合は、処方をやめておこう、となりますか?

| I先生 |

代替の薬剤があればそちらに変更するかもしれませんが、代替薬がない場合もあるので一概に処方をやめておく、とは言えませんね。

|

副作用データは、MRからでないと得られない情報なのでしょうか?

| I先生 |

一般的な副作用は論文で確認することができます。ですが、論文に副作用がすべて書かれているわけではありません。まれな副作用について、MRから情報収集を行うこともあります。

|

製薬企業の評価は処方決定要因にはならないが、MRが、副作用情報の提供時にしっかりとした対応を行うことで、製薬企業への信頼感は増す

薬剤プロファイル以外の処方決定要因への影響について、「MR活動への期待事項とその評価」の調査結果※5は下表のとおりです。

-

※5 医師版マルチメディア白書2023年冬号 白書ラボ独自設問

DM白書2023年冬号

調査期間:2023年10月13日~10月20日

調査方法:インターネット

有効サンプル数:医師5,069名

MRを介さずに、「企業への信頼感」や「副作用や製品回収が起きた時の対応力」などが処方決定に影響すると思いますか?

先生の専門領域に強みを持っている製薬企業とその他の企業では薬剤に関する安心感は異なりますか?

| I先生 |

あまり関係ありませんね。処方決定は臨床試験の結果で判断するので、製薬企業の評価を考慮することはありません。

|

副作用や製品回収への対応によって製薬企業への信頼度が大きく下がるということはないのでしょうか?

| I先生 |

製品回収は経験がないのでわかりませんが、副作用が起こるのは製薬企業が悪いわけではないので仕方がないと思います。副作用が起きた時にMRがしっかり対応してくれればいいので、副作用が起きたこと自体は、あまり処方影響はないですね。

|

では、逆に副作用が出た時のMRの対応によって製薬企業への信頼感が増すということはあると思いますか?

| I先生 |

あると思います。MRに期待していることは副作用情報の提供なので、副作用について質問したときに、製薬企業が持っている論文化されていないデータなどについて情報提供してくれると信頼感は増します。MRは、常に情報提供に来なくてもいいですが、何かあった時に質問には答えて欲しいと思っています。

|

仮にMRがいなかったとしたら、副作用関連の情報を入手する手段はありますか?

| I先生 |

副作用について知り合いの医師に聞いたり、論文で症例報告を探したりすると思います。ただ、発売直後の場合は情報があまりありません。その時期は、市販後調査などの安全性に関する情報は製薬企業が1番持っていると思います。

|

副作用や製品回収などが起きた時の対応以外は、ご自身でどのように調べますか?

| I先生 |

インターネットや知り合いの医師から情報収集します。他施設の医師とのネットワーキングに関しては、知り合いや学会を通じて行っています。

|

医師の働き方改革によって、先生の情報収集の時間も変化すると思うのですが、現在の情報収集スタイルに影響はありそうでしょうか。例えば、インターネットなどをもっと活用するようになる、などの変化が起こりそうでしょうか?

| I先生 |

インターネットなどで簡単に情報収集できるものがあれば使っていきたいなとは思いますが、現状だと最低限論文を閲覧しておくという感じで、大きな変化はないと思います。

|

考察

ラボ編集部より

新薬処方意向が「新薬は進んで採用・処方を検討」であるI先生は、新薬承認前の段階から、論文や学会発表を通じて該当疾患への効果・安全性情報を自ら収集していることが明らかになりました。

医師が製薬企業に望む情報として、「数例処方」段階における副作用情報が挙げられています。とくに発売直後の副作用情報は製薬企業しか持っていない情報となり、医師の求めに応じてスピーディかつ正確な情報提供を行うことが、製薬企業の信頼度向上にも影響することがうかがえました。

また、MRから情報収集を行わない理由として「いつも同じ話をする」「新しい情報がない」といったコメントがありました。医師の求めていない情報を押し付ける情報提供スタイルは、結果としてMR未リーチ医師を増やす要因の1つとなりそうです。

今後

次回以降の調査で解決すべきことは?

次回は、今回と同様に「MRと定期的に会っていない医師」もう1名に伺ったお話を紹介します。(2024年7月公開予定)

お気に入りに登録

同じテーマの記事を見つける

同じテーマの記事を見つける

定量調査

定性調査

事例