MR未リーチ医師が最も利用するチャネル組み合わせは、「医療系ポータルサイト×インターネット講演会」【DLあり】

MRと定期的に会っていない医師(MR未リーチ医師)の、「処方行動が変化した薬剤の情報源」を調査したところ、「インターネットサイト」、「インターネット講演会」がともに50%以上を占めていることが明らかになりました。

>> MRがリアルでアプローチできていない医師の情報入手先

そこで本記事では、新薬処方の各段階ごとのチャネル組み合わせ意向について、MRに定期的に会っていない医師に絞って調査した結果を解説します。「DM白書2023年夏号」(n=5,129名)の回答を対象にしています。

前提条件

・新薬の認知から優先処方までを5つの段階※1に分けて、各段階において活用するチャネルの組み合わせを集計。※2

・各段階で組み合わせるチャネルについては、「仮に情報収集に2つの情報源しか使えない場合」という条件で、選択できるチャネル数を限定して調査を実施。※3

・いずれの企業のMRからも面談で定期的に情報を取得していない医師※4を「MRリーチなし」、1社以上のMRから面談で定期的に情報を取得している医師を「MRリーチあり」と定義し、区別して集計。

・研修医などのターゲット外の医師を除外するため、30歳代以上の医師に限定して集計。

結果サマリ

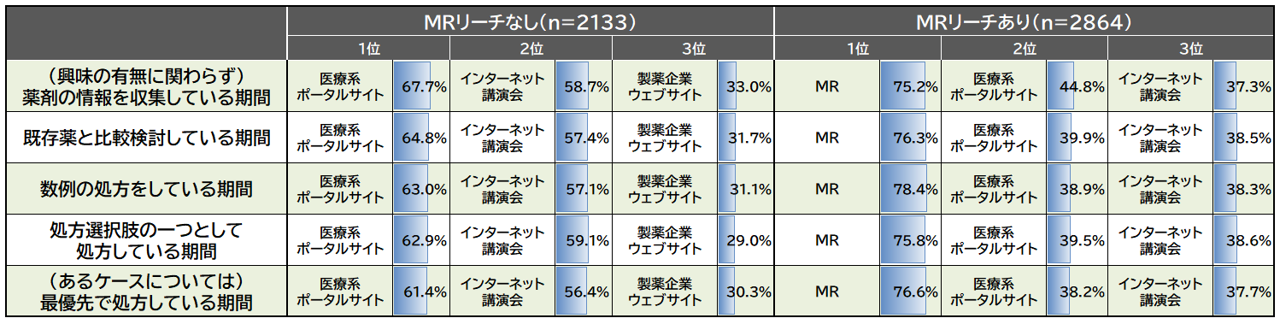

各段階における活用チャネルのTOP3は下記の通りです。

『MRリーチなし』の医師では、すべての段階で1位:医療系ポータルサイト、2位:インターネット講演会、3位:製薬企業ウェブサイトと、インターネットチャネルがTOP3を独占する結果となりました。一方で、『MRリーチあり』の医師では、すべての段階で1位:MR、2位:医療系ポータルサイト、3位:インターネット講演会と、チャネルの利用意向が異なる結果となりました。

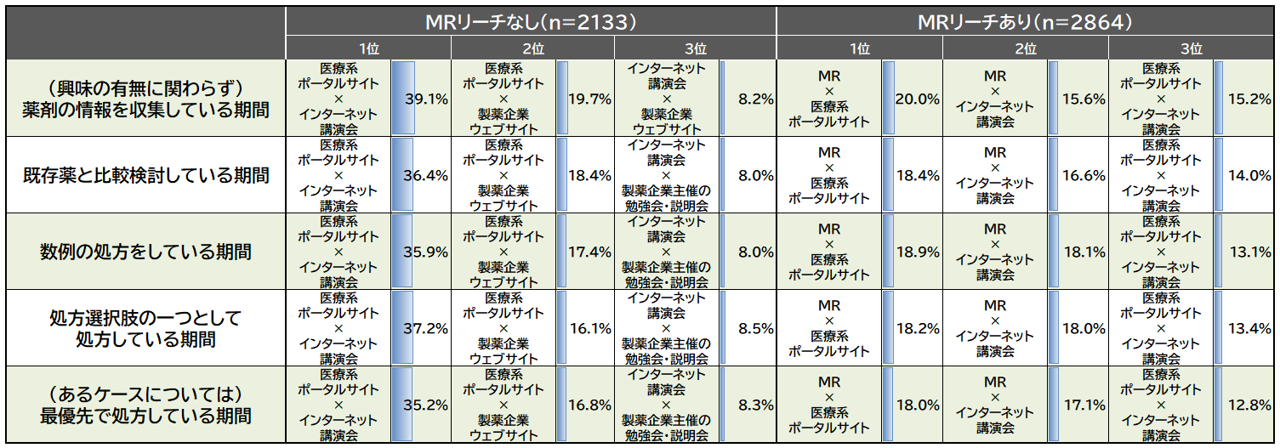

各段階における、活用するチャネル2つの組み合わせパターンTOP3は下記の通りです。

『MRリーチなし』の医師では、すべての段階で「医療系ポータルサイト×インターネット講演会」が1位、「医療系ポータルサイト×製薬企業ウェブサイト」が2位でした。3位については、「薬剤の情報を収集している期間」では「インターネット講演会×製薬企業ウェブサイト」となっていますが、その後の4つの段階では「インターネット講演会×製薬企業主催の勉強会・説明会」がランクインしました。

ダウンロードファイルからは、TOP3以外も含めた全チャネル、組み合わせのデータを確認できます。

ラボ編集部からのコメント

MRリーチの有無によって、処方の各段階におけるチャネルの活用意向に違いがあることが分かり、『MRリーチなし』の医師では「MR」に代わって「製薬企業ウェブサイト」がランクインしています。ただし、『MRリーチあり』の医師にとっての「MR」の役割を、そっくりそのまま「製薬企業ウェブサイト」が代替するとは考えにくいため、「医療系ポータルサイト」や「インターネット講演会」の利用目的についても違いがあるのではないかと考えられます。

また、『MRリーチなし』の医師のチャネルの組み合わせについては、すべての段階で1位の「医療系ポータルサイト×インターネット講演会」と2位の「医療系ポータルサイト×製薬企業ウェブサイト」の合計が50%を超えているため、医療系ポータルサイト、インターネット講演会、製企業ウェブサイトの3つのインターネットチャネルの連携を強化していくことが重要であると考えられます。

その他にも、『MRリーチなし』の医師の「既存薬と比較検討する期間」以降の段階では、組み合わせパターンの3位に「インターネット講演会×製薬企業主催の勉強会・説明会」が入っており、インターネット講演会の企画と勉強会・説明会とを連動させる取り組みも検討できることが望ましいでしょう。

新たな仮説・検証項目

今回の調査結果を踏まえて、MRから定期的に情報取得していない医師を対象にしたインタビューを検討しており、更なるニーズの把握、課題の特定を進めていく予定です。

※1

新薬処方の段階として「(興味の有無に関わらず)薬剤の情報を収集している期間」、「既存薬と比較検討している期間」、「数例の処方をしている期間」、「処方選択肢の一つとして処方している期間」、「(あるケースについては)最優先で処方している期間」の5段階を設定して調査。

※2選択肢は「MR(面談・電話)」「MR(メール)」「MR(リモート面談)」「MA・MSL(面談・電話)」「MA・MSL(メール)」「MA・MSL(リモート面談)」「リモート専任MR(リモート面談)」「製薬企業が運営するウェブサイト(メールマガジン含む)」「医療系ポータルサイト(メールマガジン含む)」「インターネット講演会」「製薬企業の勉強会・説明会」の11個を提示。

MRとMSLについての回答は、面談・電話、メール、リモート面談を、それぞれ足し上げて「MR」「MSL」として集計。

※3

設問は以下の通り。「先生の専門領域での新薬処方における各段階において、仮に情報収集に2つの情報源しか使えない場合、どの情報源を活用することが理想的だと思いますか。以下の各段階において活用する情報源をお選びください。」

※4

設問「2023年4月~6月末で先生が定期的に取得されていた情報源について、あてはまる製薬企業をすべてお選びください。」にて、MR(面談)について1社以上選択した医師を「MRリーチあり」、「該当企業はない」と回答した医師を「MRリーチなし」と定義。

出典

●DM白書2023年夏号

調査期間:2023年4月17日~4月28日

調査方法:インターネット

有効サンプル数:医師5,129名

●合わせて読みたい記事

-

MRがリアルでアプローチできていない医師にオムニチャネルでできることは?【DLあり】

MRがリアルでアプローチできていない医師にオムニチャネルでできることは?【DLあり】

-

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.1 大学病院 勤務医編

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.1 大学病院 勤務医編

-

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.2 公立病院 勤務医編

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.2 公立病院 勤務医編

-

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.3 大学病院 勤務医編

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.3 大学病院 勤務医編

-

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.4 大学病院 勤務医編

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.4 大学病院 勤務医編

-

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.5 公立病院 勤務医編

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.5 公立病院 勤務医編

-

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.6 大学病院 勤務医編

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.6 大学病院 勤務医編

同じテーマの記事を見つける

同じテーマの記事を見つける

合わせて読みたい

-

定量調査

-

定性調査

-

事例