【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.3 大学病院 勤務医編

取材年月:2024年10月

定期的にMRから情報収集を行っていない医師(「MR未リーチ」と定義)は、薬剤・治療情報をどのように収集しているのでしょうか?今回は、大学病院脳神経外科に勤務されるA先生のインタビューをご紹介します。

・診療科:脳神経外科

・年代:50代

・新薬の処方意向:新薬は進んで採用・処方を検討

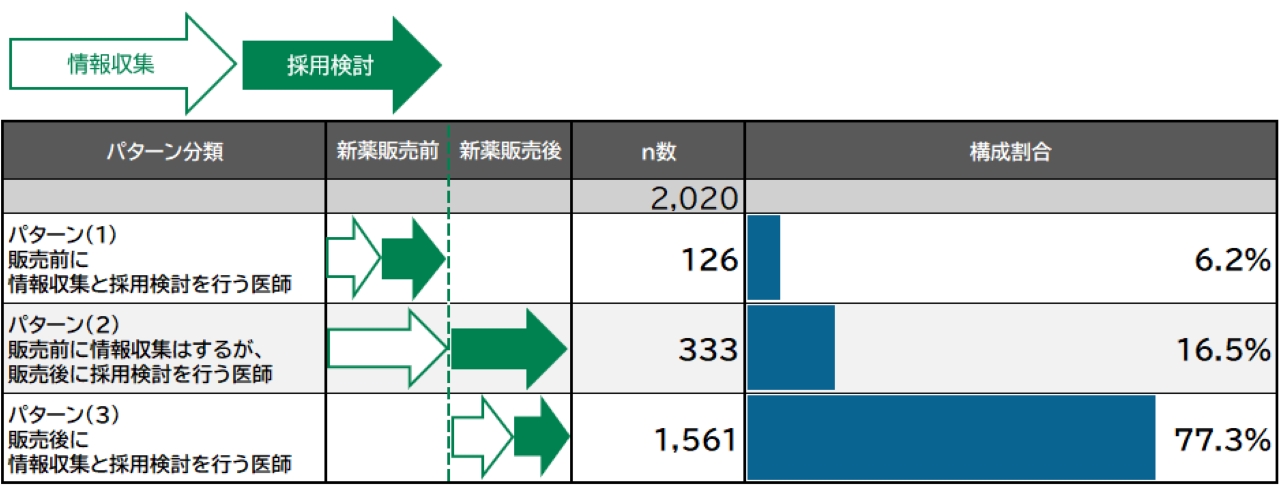

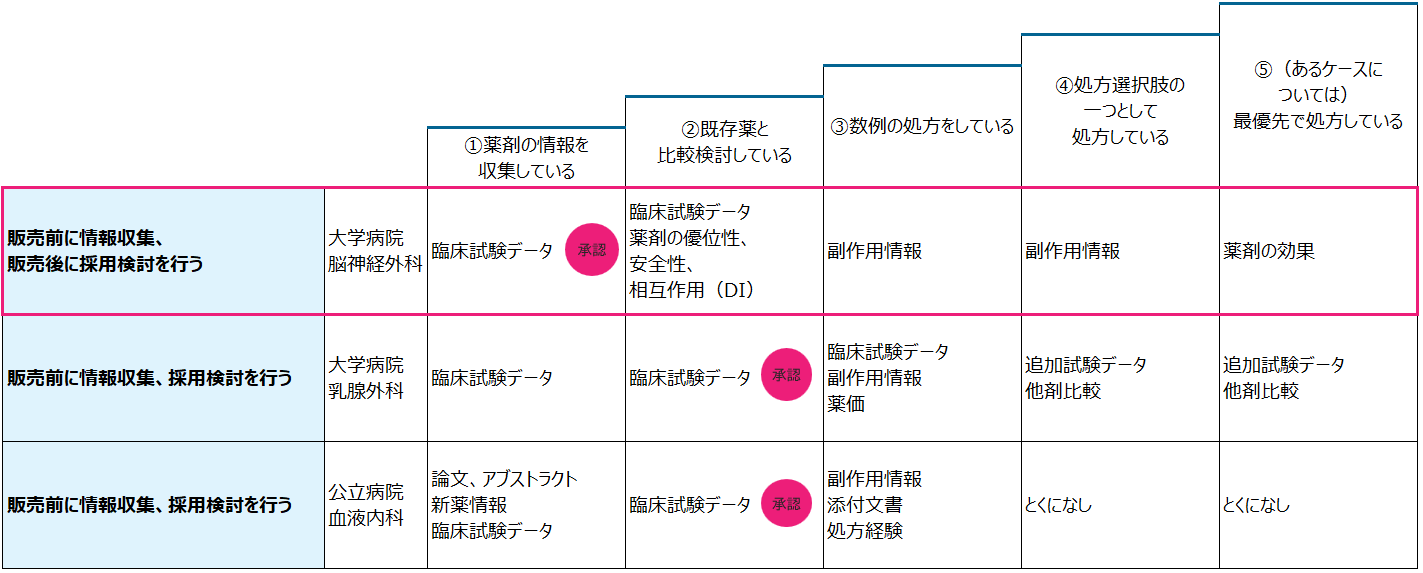

これまでの医師インタビューにより導き出した仮説「MR未リーチ医師は、薬剤の販売前に情報収集し、販売時に採用決定の可否が決まっているケースが多いのではないか?」を検証すべく、定期的にMRから情報を入手していない医師群へ新薬の情報収集・採用検討タイミングについて調査しました。その結果、「販売後に情報収集と採用検討を行う医師」が最も多く、次いで販売前に情報収集、販売後に採用検討を行う医師が多いという結果※1でした。

本記事では「販売前に情報収集、販売後に採用検討を行う」医師に、情報収集時に利用するチャネルと、必要な情報内容についてお話を伺います。

なお、「新薬販売前に情報収集・採用検討を行う医師」へのインタビューは下記を参照ください。

● MR未リーチ医師の、疾患・薬剤情報収集方法‐大学病院 勤務医師編‐

● MR未リーチ医師の、疾患・薬剤情報収集方法‐公立病院 勤務医師編‐

目次

情報収集の9割はインターネット

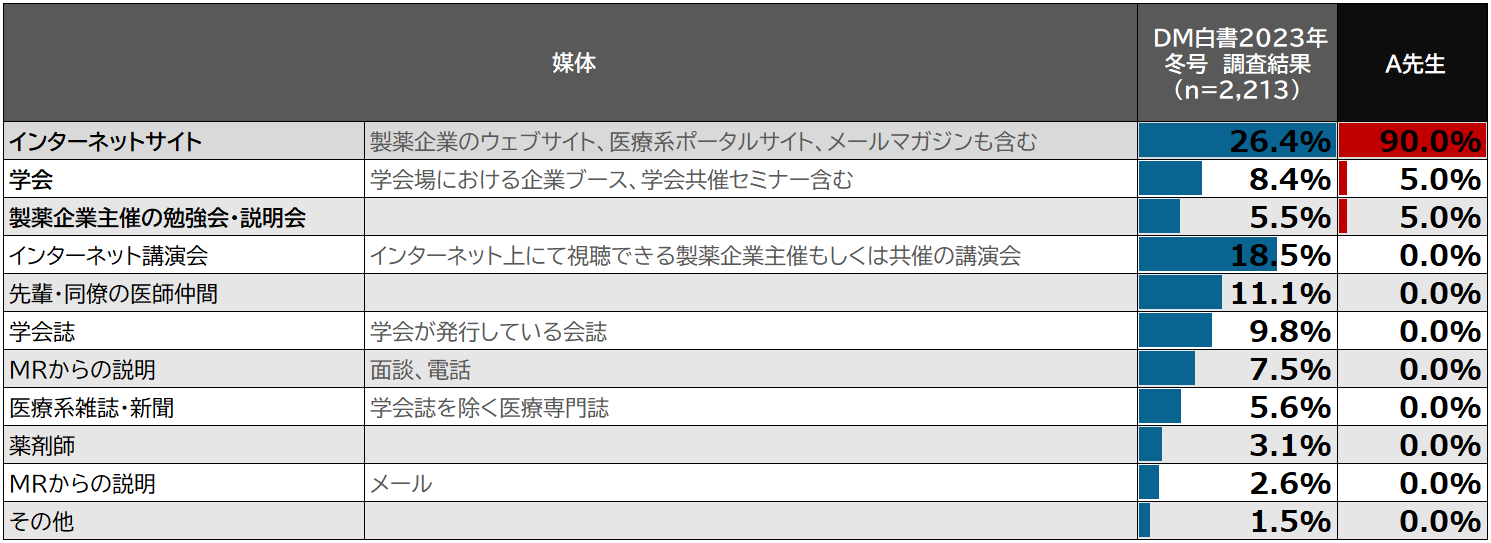

A先生のチャネル活用比率の回答結果は下表※2のとおりです。

- ※2 DM白書2023年冬号

最も割合の高い「インターネットサイト(90%)」の利用状況を具体的に教えてください

ほとんどがPubMedです。論文は必ずCOIを確認しています。研究者がお金をもらって提供しているデータは基本的に信用してないことにしています。

ChatGPTも利用しましたが、論文のDOIが誤っているなどハルシネーション※3の懸念があるため、今は利用していません。

- ※3 AIが事実に基づかない誤情報をあたかも正しい情報かのように生成・出力する現象のこと。

PubMedを確認する前に利用しているチャネルはありますか?

m3やメールマガジン、ネットニュースなどを利用しています。m3は薬剤情報が定期的に自動で入ってくるので、おもしろそうな情報があればすべて目を通していますし、そこからPubMedに遷移して詳しく調べることもあります。m3ではゴシップ系のニュースも見ていますね。

製薬企業のWebサイトは閲覧されますか?

はい。検索した際に製薬企業のWebサイトが表示された場合に見ることはありますが、直接アクセスすることはありません。Web講演会も視聴しませんね。

製薬企業Webサイトへのログインが面倒と感じることはありますか?

いいえ。会員登録に抵抗感はありませんので、必要なら行っています。製薬企業サイトの文献も必ずCOIを確認します。医療系ポータルサイトのような第三者的な視点からの情報のほうが良いと考えています。

製薬企業からのメールマガジン経由でサイトを見ることはありますか?

あまりありません。製薬企業の場合、自社の薬剤のコマーシャル的な要素が強いと考えていて、客観的な情報を提供してくれるm3などの医療系ポータルサイトを利用することの方が多いですね。

学会(5%)は現地に行かれるのでしょうか?

はい、学会は年間に4~5回現地参加しています。

製薬企業主催の勉強会・説明会(5%)はどのように利用されていますか?

専門領域の製薬企業主催の勉強会や説明会は月1回程度あります。専門領域に限らなければもっと開催されていて、専門外の情報収集もここで行っています。

MRからの情報収集はされていない?

MRとの面会を拒否しているわけではありませんし、医局全体でのMRによる薬剤説明会はありますが、わたしからMRに面談を依頼することはありません。MRからのメールもありますが一斉送信のようなもので、わたし個人に薬剤の説明をしたいという内容のメールはほとんどありません。

お勤めの病院では訪問規制があるのでしょうか

時間などは決められていませんが、個人的な面談も含めて秘書を通す規則になっています。

コロナ禍以前もMRさんはいらっしゃらなかったのでしょうか?

コロナ禍以前は、現在よりMRは来ていたと思います。コロナ禍でMRの面談が完全にシャットアウトとなり、コロナが5類感染症になった頃に少しずつ解禁されていきました。ただ、脳神経外科に来るMRの人数はコロナ禍以前には戻らないままです。リモート面談はコロナ禍のときから行っていません。

PubMedはすべての段階で利用。新薬販売前の情報はJCOGから入手

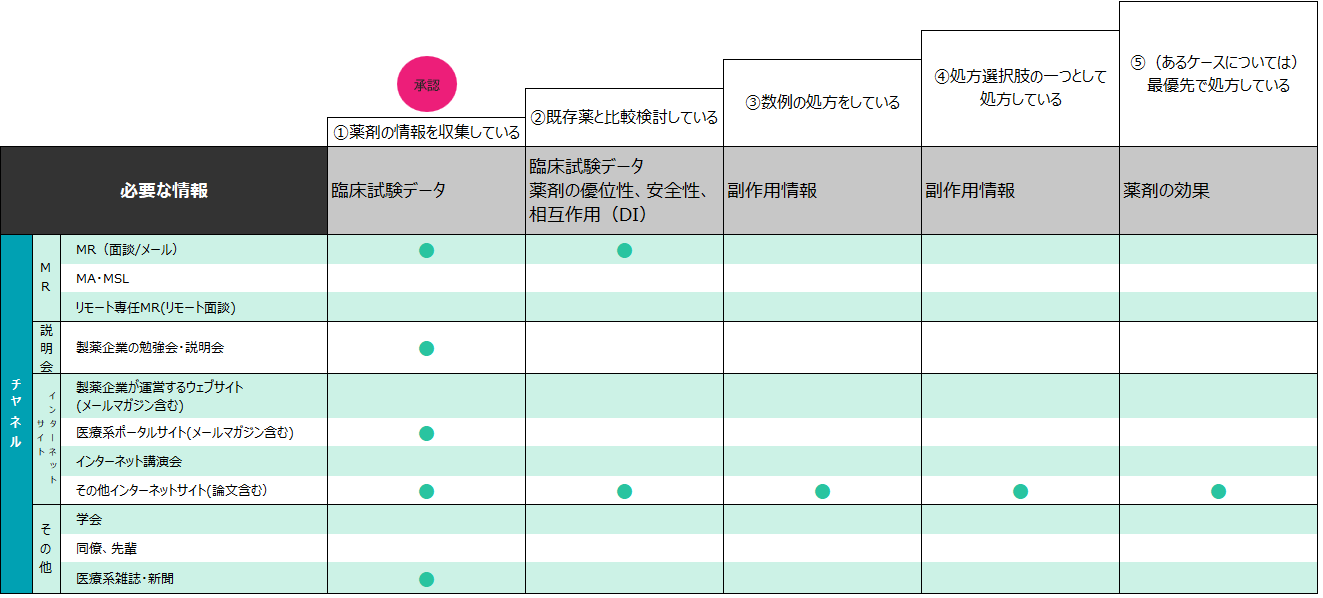

続いて、新薬処方の段階を以下5段階とした場合、必要な情報とその際に利用するチャネルについて段階別に回答いただきました。

処方に至る検討段階を5段階に分けています。違和感のあるところはありますか?

とくにありません。

専門領域での新薬処方検討段階「薬剤の情報収集をしている」で必要な情報と、利用するチャネルを教えてください

新薬に関する論文はランダム化比較試験が採用されているなど、エビデンスを重要視しています。先にお話したとおり、論文のCOIは必ず確認し、COIがある場合は疑いの目で見ています。ただ、COIがある場合でも、エキスパートオピニオンが論文化されたものの場合は参考にすることもあります。

「薬剤の情報収集をしている」の初期段階では、インターネットサイトで情報収集をしています。脳腫瘍の治療についてはJCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)※4からの情報を参考にしています。抗血小板薬や抗凝固薬などに関する情報は、脳卒中学会から情報を得ています。

新薬承認後は、MR面談で得た情報をPubMedで確認しています。

- ※4 国立がん研究センターが運営する、がん患者さんの治癒率の向上を目指して発足した多施設共同研究グループ。全国約190の医療機関の計約700の診療科が所属している。

JCOGでは具体的にどのような情報を収集されるのでしょうか?

主に、新薬の治験情報、臨床試験における日本人データなどを参考にしています。JCOGには新薬に限らず、既存薬と比較した海外データ、国内データ、海外での新薬販売情報など新薬承認前の薬剤を含めて網羅的な情報があり、ここでレジメンレベルでの情報収集を行います。

新薬販売の際には、JCOGで新薬についての会議やディスカッションが行われてエビデンスが決まっていき、その内容は会員登録されている研究員にメールで送付されます。脳腫瘍の標準治療に新薬を組み込む場合には、JCOGから情報提供があり、登録している大学病院ではそれに準じて治療するということになります。

JCOGのサイトを定期的にご覧になるのですか?

いいえ。JCOGからメールが送付されてくるので、それをきっかけにサイトを確認しています。

「薬剤の情報収集をしている」段階の中で、新薬承認があるということですね。承認後にはMRとの面談でも情報収集される?

はい。MRが「こういう薬剤が出ました」と案内してくれます。MRから案内があったあと、PubMedを確認します。承認以降は、説明会も参考にしています。医療系ポータルサイトも見ますが割合としては少ないですね。

「既存薬と比較検討している」段階ではいかがでしょうか?

この段階では、既存薬との比較で優位性が証明されているかどうか、または安全性が高い薬剤なのか、を論文で確認します。新薬はスタンダードセラピーに対する優位性がないと出てこないと思うので。

この段階でも、MR面談で得た情報をPubMedで確認する流れです。PubMedの確認は習慣になっていて、確認しない日はありません。また、処方の前段階には副作用や相互作用について製品情報概要(パンフレット)のDI情報を確認します。

「数例の処方をしている」段階では必要な情報は変わってきますか?

数例処方段階ではチャネルを利用した情報収集は減っていき、主に患者さんの様子から副作用を確認します。

「処方選択肢の一つとして処方している」「最優先で処方している」段階ではいかがでしょうか?

最優先処方となるためには、薬剤の効果が重要です。「数例処方している」段階から「最優先で処方している」段階までは、新たな情報源から情報を得るというよりは、自分の感覚を重視しています。

副作用情報の収集はどのようにされていますか?

副作用について案内はMRからあります。わたしの患者で稀な副作用があった場合は、既定の形で報告を行い、該当薬剤の投与は中止して対処療法を行います。

「最優先で処方している」に至らないのはどのような場合でしょうか?

新薬が既存薬と比較して非劣性の場合は最優先で処方するまでには至りません。

薬剤情報よりも手術に関する情報収集に時間をかける

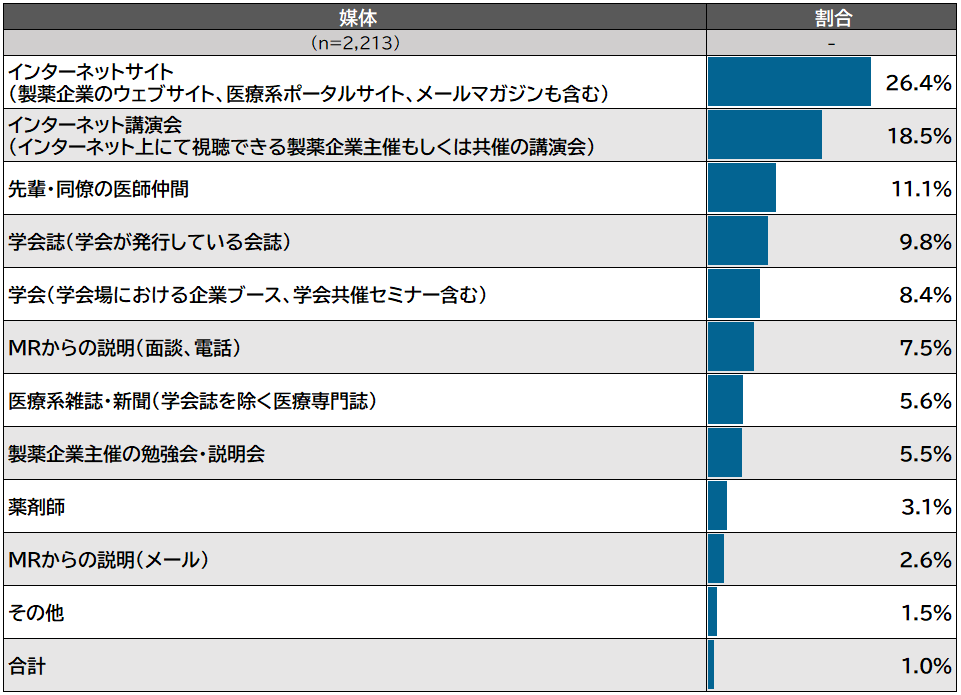

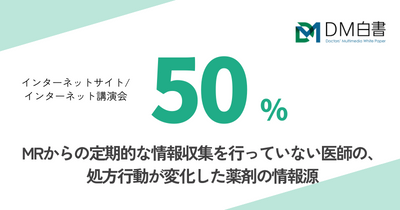

MR未リーチ医師の情報収集チャネルについてのDM白書の調査結果は下表のとおりです。

- ※5 DM白書2023年冬号

処方の意思決定をする際に使うチャネルについての調査結果です。先生のご利用方法とは異なっていますが、なぜでしょうか?

内科と外科では必要な情報が違うからではないでしょうか。内科の医師は人数も多いですし、薬剤による治療が主なので、薬剤に関する情報収集やディスカッションが多いのではないかと思います。一方、わたしたち外科系は、手術についてはディスカッションしますが、薬剤に関してはその限りではありません。外科系の学会誌も、手術に関する情報が多く、薬剤に関する情報はほとんどありませんし、PubMedも、手術に関する論文を見ることが圧倒的に多く、情報収集の比重は「手術:薬剤=99:1」という割合です。

手術に関する情報収集が多いということですが、手術動画をインターネットサイトやWeb講演会などで視聴されないのでしょうか

インターネットサイトの手術手技の動画は、加工できてしまうと思うのであまり価値を感じず視聴しません。手術手技はPubMedのイラストで十分理解できます。

直接情報を得られる点で、MRは代替手段のない重要な情報源

MR未リーチの医師を対象としたDM白書の調査結果※6をもとに、先生の利用方法と異なる点についてご意見を伺いました。

- ※6 DM白書2023年冬号

- ※7 PIについてはこちら

調査結果と異なり、先生がWeb講演会を視聴しないのはなぜでしょうか?

COIが気になりますし、視聴時間を無駄にしていると感じてしまうためです。

処方の意思決定においてMRからの情報提供は重要でしょうか?また、今MRから受けている情報提供は、MR以外からでも代替可能でしょうか?

わたしは、MRからの情報提供は重要だと考えていますし、MRは代替不可な存在と考えています。人によって好き好きかとは思いますが、わたしはMRと話すことで頭の中に情報が入りやすくなります。MRと直接会って情報提供を受けることが、わたしにとっては大切なことです。

MRから薬剤に関する論文の提供などがあるとありがたい

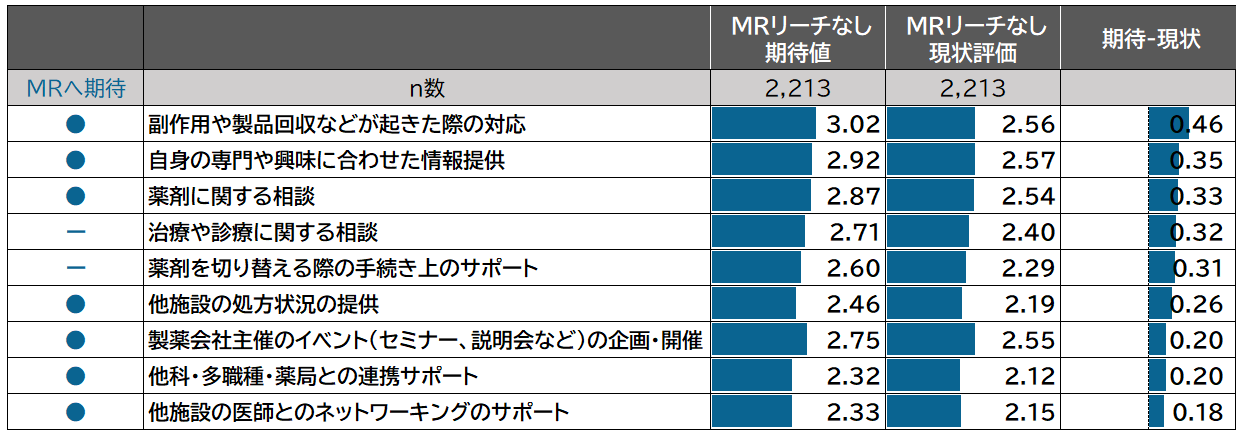

MR未リーチ先における「MR活動への期待事項とその評価」の調査結果※8について、A先生がMRに期待することを回答いただきました。

一覧の中で、先生がMRに対応して欲しいものはどれですか?

「治療や診療に関する相談」「薬剤を切り替える際の手続き上のサポート」以外は、MRにお願いできるととても助かると思います。ぜひお願いしたい。

MRへの期待値は高い?

はい。お話したとおりMRを拒否しているわけではないので、自身の専門や興味に合わせた論文提供などをしてもらえると大変ありがたいです。どうしても手術についての情報収集中心となってしまうので、薬剤についての情報提供をしてもらえると助かります。難しいのかもしれませんが、やはり論文提供が一番ありがたく、薬剤の一般名が含まれたPubMedのリンクを送ってくれる、という対応をしてもらえるといいなぁと思います。

ラボ編集部より

「販売前に情報収集、販売後に採用検討を行う」A先生は、「販売前に情報収集・採用検討を行う」医師と、処方検討の各段階で必要としている情報はほぼ同じであることがわかりました。

一方、A先生のお話から、情報収集段階において、脳腫瘍の治療についてはJCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)、抗血小板薬、抗凝固薬などの薬剤については脳卒中学会、という形でアカデミアの情報を重視していることもわかりました。

MRについては、情報収集段階、既存薬との比較検討段階において、MRからの情報提供を重視しているものの、現在はMRからの定期的な訪問がないため「定期的に会っているMRがいない」(=MR未リーチ)状態であるが、A先生のMRへの期待度は高いという点も明らかになりました。

MRによる薬剤の情報提供を希望する背景には、A先生が脳神経外科医であり、外科的治療に関する情報収集に多くの時間を割くため、薬物療法に関する情報収集は短時間で行いたいという医師のニーズがあります。

現在は、処方ポテンシャルという製薬企業側の思惑によって、A先生へのMR定期訪問がなされていない状態と推察されますが、確実に存在している医師側の情報ニーズに対し、製薬企業としてどのように応えていくのか、という点もオムニチャネルにおいては重要な検討事項ではないでしょうか。

今後明らかにしていくこと

MR未リーチ医師の疾患・薬剤情報収集方法については、「販売前に情報収集、販売後に採用検討を行う」医師はもう1名、および「販売後に情報収集、採用検討を行う」医師へのインタビューを予定しています。(2025年以降公開予定)

●合わせて読みたい記事

同じテーマの記事を見つける

同じテーマの記事を見つける

合わせて読みたい

-

定量調査

-

定性調査

-

事例