【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.4 大学病院 勤務医編

取材年月:2024年10月

定期的にMRから情報収集を行っていない医師(「MR未リーチ」と定義)は、薬剤・治療情報をどのように収集しているのでしょうか?

今回は、大学病院循環器内科に勤務されるK先生のインタビュー内容をご紹介します。

・診療科:循環器内科

・年代:30代

・新薬の処方意向:新薬は進んで採用・処方を検討

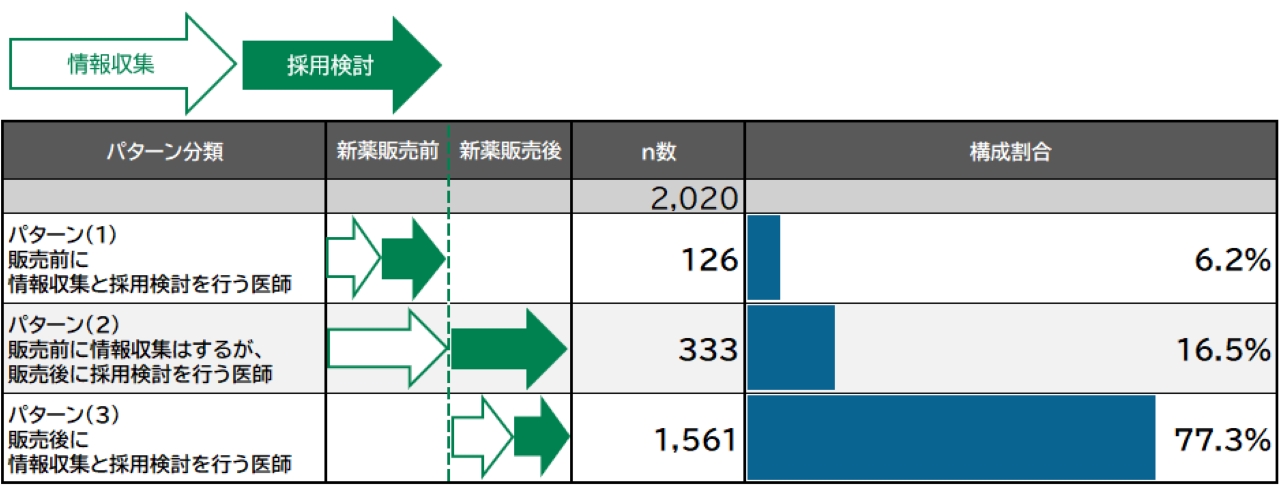

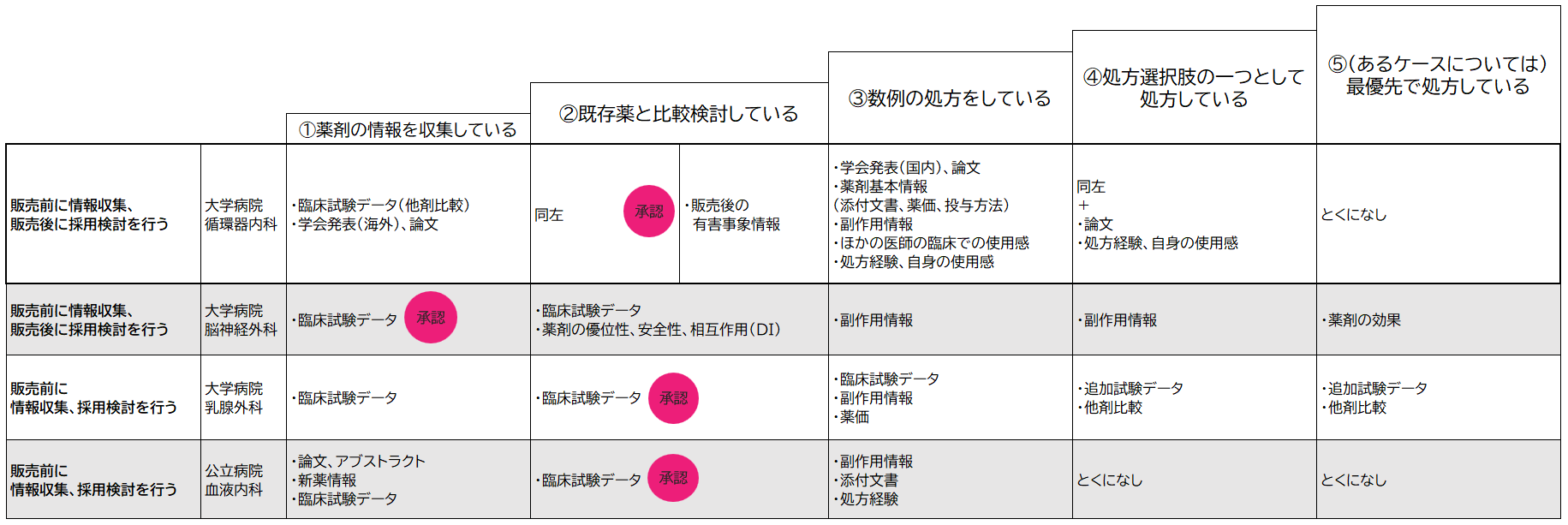

これまでの医師インタビューにより導き出した仮説「MR未リーチ医師は、薬剤の販売前に情報収集し、販売時に採用決定の可否が決まっているケースが多いのではないか?」を検証すべく、定期的にMRから情報を入手していない医師群へ新薬の情報収集・採用検討タイミングについて調査しました。その結果、「販売後に情報収集と採用検討を行う医師」が77.3%と最も多い結果※1となりました。

本記事では「販売前に情報収集し、販売後に採用検討を行う」医師にお話を伺い、情報収集時に利用するチャネルと、必要な情報内容について明らかにしていきます。

なお、販売前に情報収集・採用検討を行う医師へのインタビューは下記を参照ください。

・MR未リーチ医師の、疾患・薬剤情報収集方法‐大学病院勤務医師編‐

・MR未リーチ医師の、疾患・薬剤情報収集方法‐公立病院 勤務医師編‐

目次

「インターネットサイト」で論文を確認し、医療系ポータルサイトでWeb講演会を視聴

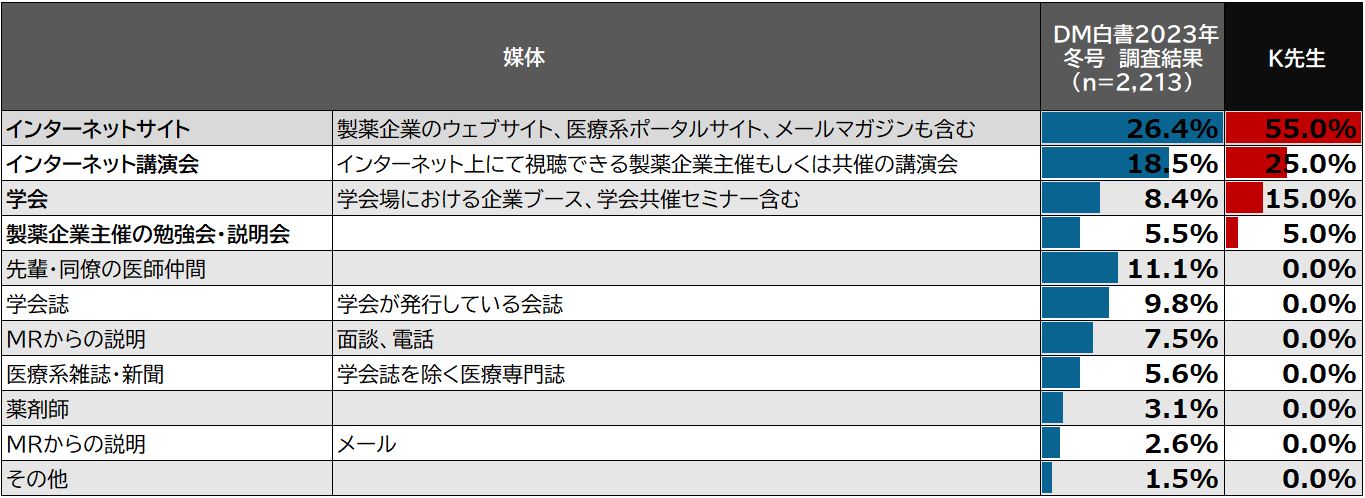

K先生のチャネル活用比率の回答結果は下表※2のとおりです。

- ※2 DM白書2023年冬号

最も割合の高い「インターネットサイト」(55%)は、どのように利用されていますか

最新の薬剤情報はPubMed 、The Lancet、British Medical Journal、The New England Journal of Medicine、Circulation、European Heart Journalなどの論文誌サイトから入ってきます。これらのサイトをルーチンで確認しており、活用比率は40%ほどを占めています。ここで原文を確認したあと、医療系ポータルサイトCareNetやm3、ほかによく利用するのは日経メディカル Online、たまにMedPeerなどで日本語の記事や動画の解説を確認しています。m3は最近医療情報が少なくなってきたと感じていますが見ていますね。医療系ポータルサイトは毎日見ていて、活用比率は15%ほどです。

インターネット講演会(25%)はどのように利用されていますか

医療系ポータルサイトで開催されているWeb講演会を、仕事をしながらほぼ毎日流し聞きしています。お昼と夕方のWeb講演会は専門、専門外関係なくだいたい毎日視聴しています。

学会(15%)は現地に行かれるのでしょうか

はい。学会にはリアルで参加しています。海外学会に年5~6回、国内の主な循環器系の学会に年5~6回ほど参加しており、登壇することもあります。

製薬企業主催の勉強会・説明会(5%)はどのように利用されていますか

説明会は登壇することが多く、情報源としての比重は高くありませんが専門領域外の薬剤情報収集には役立っています。説明会ではシステムや薬価、レセプト記入時の留意点などの、自分で調べようと思わない情報が参考になります。

MRとは定期的に会っていないのでしょうか

はい。わたしは大学病院で診療と研究を行っており、研究がかなり忙しいのでMRと定期的に会う時間はほとんどありません。

お時間のない中で、あえてMRと会うのはどのようなときですか

主にMRから講演会や薬剤説明会などの依頼を受けて打ち合わせをするときです。

先生の場合、専門的な情報が必要かと思いますがMSLから情報を得ることはありますか

MSLから情報を得ることはないですね。わたしは基礎研究と臨床研究を行っており、製薬企業が行っている海外で研究中の薬剤情報や、リアルワールドデータの解析情報をMSLから教えてもらいたいのですが、今のところそこまで役に立つ情報は得られていません。

新薬処方の段階すべてでインターネットサイトを利用

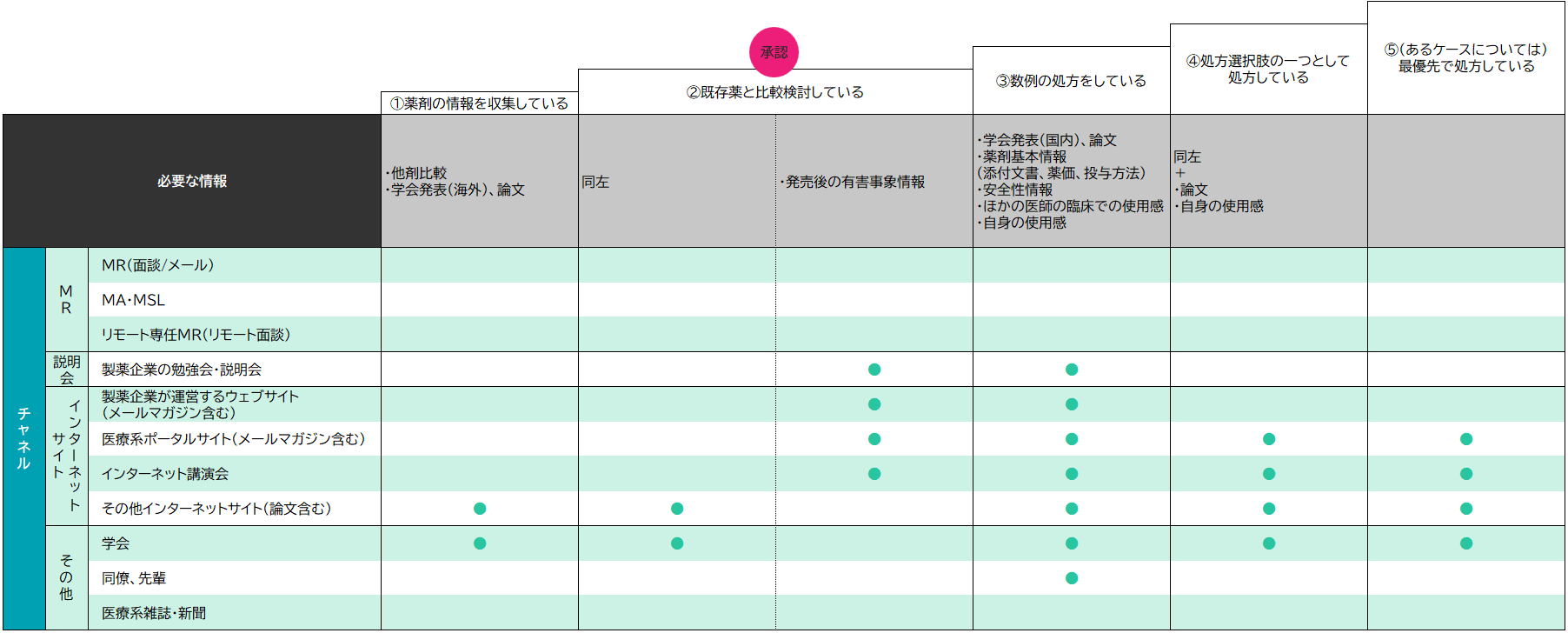

続いて、新薬処方の段階を以下5段階とした場合、段階別に必要な情報と利用するチャネルを回答いただきました。

「処方に至る検討段階を5段階に分けています。違和感のあるところはありますか?

大きくは変わりませんが、最初から既存薬との比較を行うので「薬剤の情報を収集している」段階と「既存薬と比較検討している」段階は実質同じです。

では、専門領域での新薬処方検討段階「薬剤の情報収集をしている」「既存薬と比較検討している」で必要な情報と、その情報を入手するために利用するチャネルについて教えてください。

比較検討時に必要な情報はプラセボや既存薬と比較したデータで、国際学会や論文で確認しています。最近は、海外の治験でも日本人データが含まれているので参考にしています。

このあと、「数例の処方をしている」に進まれますか?

数例処方の前に、実際に処方された患者さんの有害事象情報を、説明会(MR)や製薬企業が主催するWeb講演会、医療系ポータルサイトなどで確認します。この前段階で臨床的なエビデンスや安全性情報を収集していますが、新薬承認・販売後に改めて確認しています。このあと数例処方に進みます。

「数例の処方をしている」段階について教えてください。

この段階では、国内学会の安全性情報と実際の使い勝手が重要です。同僚の意見やWeb講演会、医療系ポータルサイトの記事なども参考にして、自分の診療がガラパゴス化していないかどうかを確認します。

ほかの医師からの情報が必要ということですが、KOLからの情報を重視されるのでしょうか。

いえ、重視するのは実際に臨床現場で多くの症例数をこなしている先生の生の声です。第一線で活躍されている循環器内科の先生方それぞれの薬剤の使い方のお話はとても参考になります。KOLの先生がWeb講演会で示すデータは製薬企業から提供されたものなのか、既に論文などで確認済みの情報が多い印象です。

安全性情報の収集時に、製薬企業のWebサイトを閲覧されますか?

MRとの面談や説明会、Web講演会などから情報収集しています。製薬企業のWebサイトに自らアクセスすることはありませんね。

使用成績調査や市販直後調査のデータは気にされますか?

有害事象情報は、製薬企業から提供されるデータの中で最も気になる情報です。今は、MRが説明会のときなどに教えてくれます。

「処方選択肢のひとつとして処方している」段階と「最優先で処方している」について、教えてください。

「処方選択肢のひとつとして処方している」段階ではエビデンスが第一です。また、わたし自身の経験も重要です。利用するチャネルは、インターネットサイト(論文)、Web講演会、医療系ポータルサイトです。

また、「最優先で処方している」段階に至るまでには、その薬剤が販売されてからある程度時間が経っているので、リアルワールドデータ、わたし自身の使用経験も含めたエビデンスベースで複合的に判断して、第一選択にしていくという流れです。

この段階でもWeb講演会を参考にされるのでしょうか

はい。Web講演会は、発売当初に開催されるものから発売後何周年というものまで、定期的にチェックしています。

販売後に処方決定を行うのは、安全性情報の確認を行うため

お話を伺ったところK先生は販売前から情報をかなり集めていらっしゃいますよね。採用検討を販売後に行うのはなぜですか?

新薬承認前の段階で論文や国際学会などで情報収集しているので、処方判断はある程度固まっています。ですが、安全性などの観点から懸念があり、薬剤の効果だけでは決めきれないケースもあるため、採用検討は販売後に行っています。

販売後すぐに処方してみよう、とならない薬剤というのはどのようなケースがあるのでしょうか。

薬価が高価な場合や、副作用が心配な場合、または投与方法が面倒な場合です。そのような薬剤は、販売後の評判を聞いたあとに処方します。

先輩・同僚の医師仲間からの情報収集はサブスペシャリティの先生から

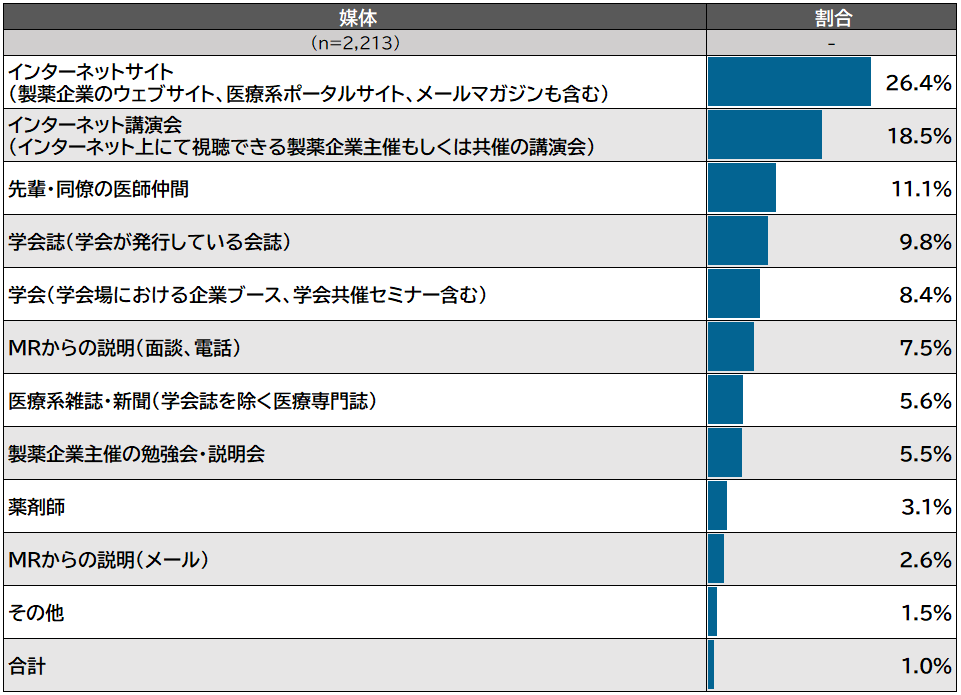

MR未リーチ医師の情報収集チャネルについてのDM白書の調査結果は下表のとおりです。

- ※3 DM白書2023年冬号

処方の意思決定をする際に使うチャネルについての調査結果です。先生のご利用方法と比べて、似通っている点、異なる点を教えてください

だいたいわたしと同じだと思います。「先輩・同僚の医師仲間」は、世間話的に薬剤について話すことも含めるのであれば、わたしも同僚などから情報収集しています。

わたしは心不全が専門ですが、専門外の情報はそれぞれのサブスペシャリティの先生に薬剤について質問することが多いです。

情報収集の際は、必ず論文や国際学会などの一次ソースを確認

MR未リーチの医師を対象としたDM白書の調査結果※4をもとに、先生の利用方法と異なる点についてご意見を伺いました。

- ※4 DM白書2023年冬号

- ※5 PIについてはこちら

先生はどのチャネルで処方の意思決定をしますか

どれか1つに決めるのは難しいですね。論文や国際学会といった一次ソースの情報を入口にして、その後Web講演会やインターネットサイトなどからの情報で処方への意思が固まっていきます。少しずつ情報が積み上がって、ある程度のライン超えたところで処方しようとなるイメージです。

チャネルを絞るのが難しいというお話ですが、あえて1つ選ぶとするとどのチャネルでしょうか

わたしの専門領域の循環器、特に心不全領域の薬剤に関しては、臨床試験データなどの情報から処方決定しており、最後の決め手は存在しません。ですが、循環器領域でも自分の専門外や自分の経験が豊富ではない希少疾患領域などの場合は、あえて言うならWeb講演会だと思います。

Web講演会は、臨床経験の豊富なKOLが登壇されることが多く、処方の後押しになります。「この先生がこう言うのだから使ってみよう」という感じです。

調査結果でWeb講演会が最多の理由はなぜだと思われますか?

わかりやすいからではないでしょうか。自分で英語の発表を聞いたり英語の論文読んだりするよりは、誰かが要約してくれたものの方がわかりやすいですよね。実際に、製薬企業のWeb講演会はわかりやすくまとまっていると思います。

ただ、わたしは、わかりやすくまとめているのは製薬企業であり、その裏には製薬企業に都合のいいことだけを載せている、ということなのでは?という疑念も持っています。そのため、一次ソースも必ず確認するようにしています。

処方の意思決定にMRは重要でしょうか?

正直、MRの重要度は高くありません。ただ、MRは医師と製薬企業をつなぐ重要な存在だと思っています。

また、エビデンスが重要なのは当然ですが、義理人情のような部分が処方に影響することもあります。例えば、生活習慣病領域の薬剤は効能効果が横並びのことも多いので、ちょっとした使い分けはもちろんありますが、MRとの関係性で処方が決まるケースもあります。もちろん、1社に肩入れしすぎないようにはしています。

MRとの関係性も重要ということですが、先生にとって好ましいMRとはどんな方でしょうか?

しつこい営業をかけてこない人ですね。普段忙しいので、グイグイ来られると引いてしまいます。

実利的なところでは、研究会などを企画してくれると、普段会わない先生と会って、話が弾んで自身の研究に繋がるというケースもあるので、人脈を形成できる場を提供してもらえると非常にありがたいですね。

MRには製薬企業主催のイベント(セミナー、説明会など)の企画・開催を期待

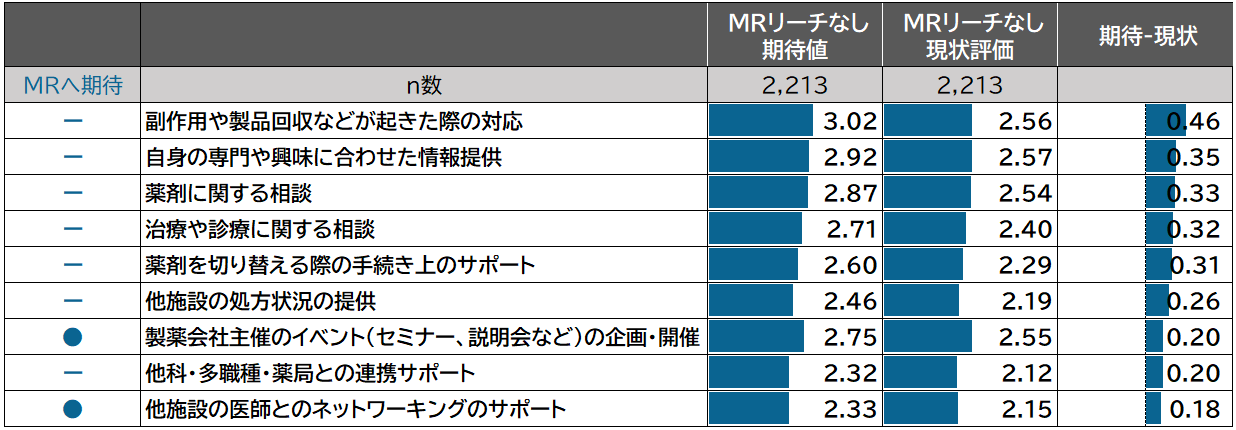

MR未リーチ先における「MR活動への期待事項とその評価」の調査結果※6について、K先生がMRに期待することを回答いただきました。

- ※6 MR活動に対する期待事項と現状評価 (ラボ限定データ)

表のうち、MRに期待しているものを教えてください

最もMRや製薬企業に対して期待したいのは、製薬企業主催のイベント(セミナー、説明会など)の企画・開催です。

副作用への対応は自身でするしかありませんし、薬剤や診療に関することなどは同僚の信頼している先生に相談します。また、他施設の処方状況は、現地開催の講演会などで参加されている先生方から直接情報収集しています。

ですが、講演会は自分で開催することができませんし、ほかの医師とのネットワーキングにもつながる大切な機会という一面があります。イベントの企画・開催にすべての期待を寄せています。

そういった点で、現在のMRへの評価はいかがですか

今のところ、製薬企業がわたしの希望をくみ取って勉強会などを開催してくれていて、非常にありがたいと思っています。製薬企業も懐事情は厳しいかとは思いますが、この点、今後も期待しています。

ラボ編集部より

「販売前に情報収集を行い、販売後に採用検討を行う」K先生は、「販売前に情報収集・採用検討を行う」医師と、処方検討の各段階で必要としている情報群に加え、他の医師の使用感や薬価や投与方法といったさらに詳細な情報を必要としていることがわかりました。

これらの情報のほとんどは、論文サイトを中心としたインターネット経由で収集しており、先にインタビューを行った「販売前に情報収集、採用検討」を行う医師と同様、MRに対して新たな情報源としての期待値は低い点も伺えました。K先生は、他の医師の使用感も必要としており、「処方選択肢の一つとして処方している」段階でも、論文に加えてWeb講演会、医療系ポータルサイトを利用して情報収集しています。

これまでのインタビューより、採用検討に必要な情報として副作用情報はどの医師も挙げており、自ら情報収集を行う医師がインターネット経由でアクセスしやすい環境を作る必要があると言えるでしょう。

情報収集についてMRへの期待値は低い一方で、MRへの期待事項としてK先生が挙げたのは「ほかの医師とのネットワークづくりのサポート役」でした。

医師によって異なる製薬企業への期待値を知り、それに合わせたチャネル活用を行うことが、医師との関係構築にとって重要と言えるでしょう。

今後解決すべきことは?

次回以降は、「販売後に情報収集、採用検討を行う」医師2名のインタビュー内容をご紹介します。(2025年2月公開予定)

(文:松原)

●合わせて読みたい記事

同じテーマの記事を見つける

同じテーマの記事を見つける

合わせて読みたい

-

定量調査

-

定性調査

-

事例