【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.5 公立病院 勤務医編

取材年月:2024年10月

定期的にMRから情報収集を行っていない医師(「MR未リーチ」と定義)は、薬剤・治療情報をどのように収集しているのでしょうか?

今回は、公立病院内科に勤務されるF先生のインタビュー内容をご紹介します。

・診療科:内科(総合診療科)

・年代:30代

・新薬の処方意向:他の医師の処方経験を参考に、処方を検討

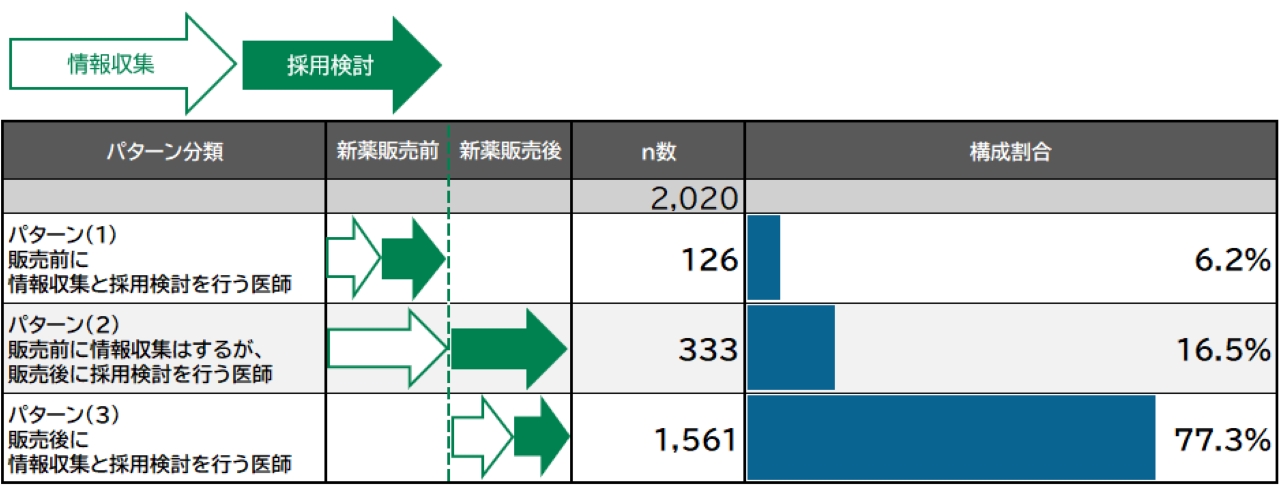

これまでの医師インタビューにより導き出した仮説「MR未リーチ医師は、薬剤の販売前に情報収集し、販売時に採用決定の可否が決まっているケースが多いのではないか?」を検証すべく、定期的にMRから情報を入手していない医師群へ新薬の情報収集・採用検討タイミングについて調査しました。その結果、「販売後に情報収集と採用検討を行う医師」が77.3%と最も多い結果※1となりました。

本記事では「販売後に情報収集と採用検討を行う医師」にお話を伺い、情報収集時に利用するチャネルと、必要な情報内容について明らかにしていきます。

目次

薬剤の情報は、主に学会誌と先輩・同僚の医師仲間から収集

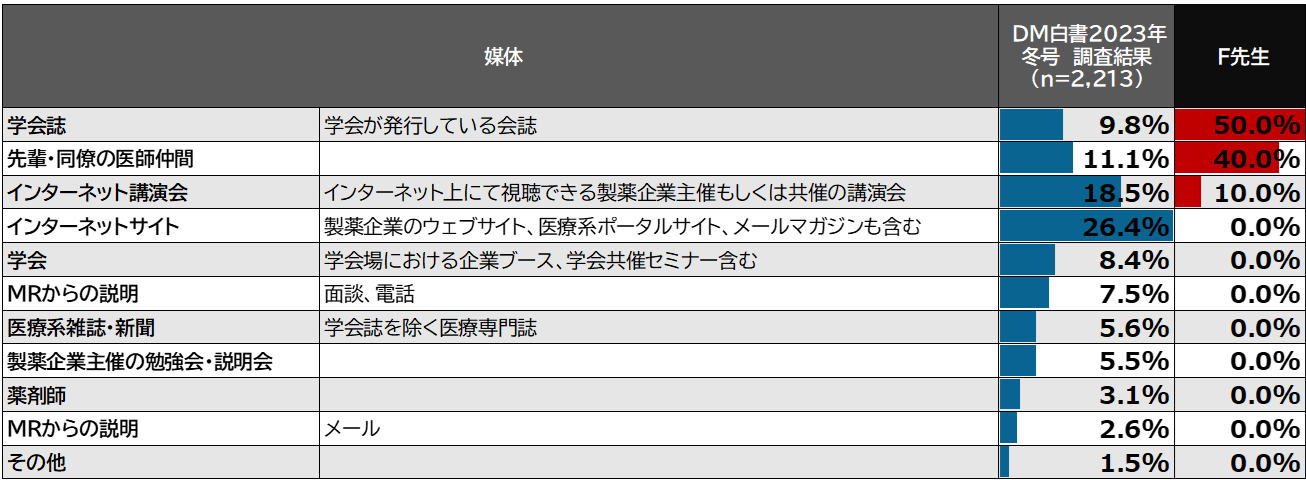

F先生のチャネル活用比率の回答結果は下表※2のとおりです。

- ※2 DM白書2023年冬号

最も割合の高い「学会誌」(50%)はどのように利用されていますか

月に2~3冊、病院にある「内科学会誌」や専門部会の雑誌を読んでいます。主にガイドラインや最新の治療法など、薬剤情報を含めた内科全般の情報を収集しています。現在育児中で情報収集に時間をかけられないため、この方法がもっとも効率がいいと感じています。

「先輩・同僚の医師仲間」(40%)では、相談されるのはどんな方ですか?

院内の内科の同僚や皮膚科、耳鼻科の医師に相談します。よく相談するのは2~3人です。お昼休みに医局で話すことが多いです。

「インターネット講演会」(10%)はいかがでしょうか

Web講演会は、m3や日経メディカルOnlineなどで週に1回程度視聴しています。じっくり視聴するというよりは、流し見していることがほとんどです。

MRとは定期的に会っていないのでしょうか?

はい。わたしがMRの面談を断っているというわけではないのですが、MRからの連絡がありません。わたしからMRに連絡を取ることもほとんどないので、タイミングが合えば話をする程度です。

現在の勤務先に訪問規制があるのでしょうか

はい。MR面談はアポイント制になっています。

今はとくに断っているわけではないがMRの訪問がない、というお話ですが、MRの訪問があれば面談したいという希望はあります?

いいえ。現在は育児中で時間がないので、MRとの面談の必要性は感じていません。今は自分で行っている情報収集で十分だと思っています。

Web講演会を視聴されるということですが、視聴後にMRからフォローがあると役に立つと思われますか?

いえ。特にフォローいただかなくてもよいと思います。

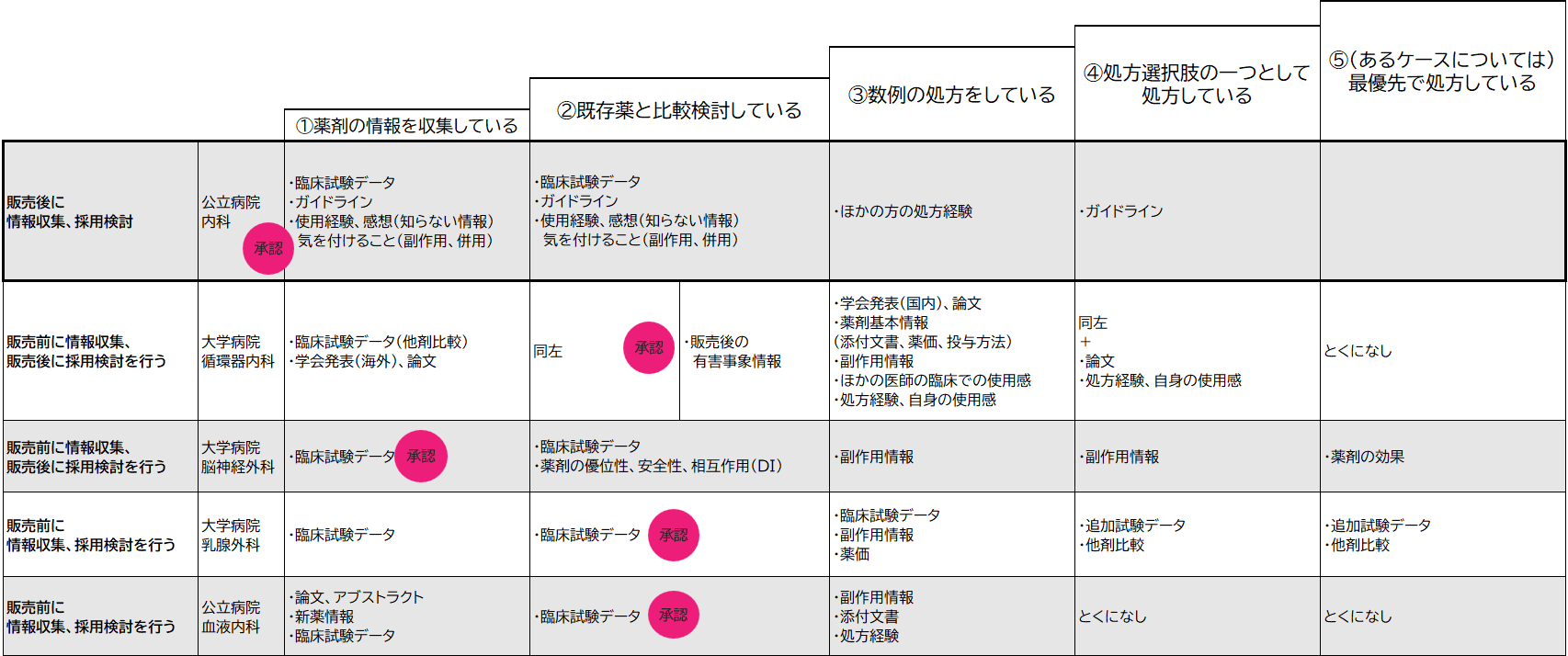

新薬処方前の段階ではさまざまなチャネルから情報収集し、処方後は実際に薬剤を使用した際の情報を重視

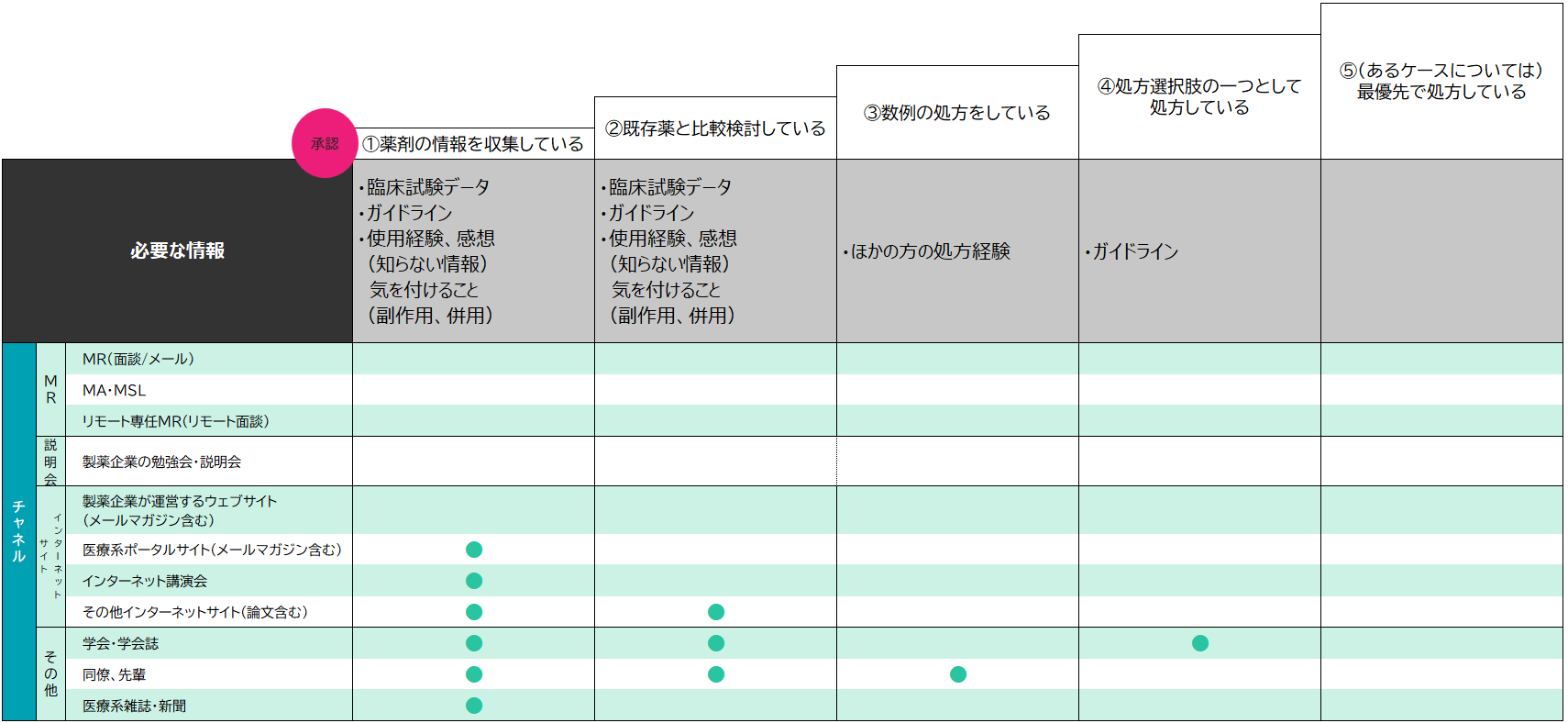

続いて、新薬処方の段階を以下5段階とした場合、段階別に必要な情報と利用するチャネルを回答いただきました。

「処方に至る検討段階を5段階に分けています。違和感のあるところはありますか?

違和感はありません。

専門領域での新薬処方検討段階「薬剤の情報収集をしている」で必要な情報と、その情報を入手するために利用するチャネルについて、教えてください

必要な情報は、臨床試験データやガイドライン、薬剤を実際に使用した同僚からの情報です。同僚からは、効果や副作用面での使用感について、自分とは異なった視点や自分の知らない情報、薬剤使用時に留意する点などの情報を収集しています。

この段階で利用するチャネルは、論文、学会・学会誌、先輩・同僚の医師仲間、医療系ポータルサイト、Web講演会です。論文は、院内にある学会誌や専門雑誌などに載っている引用文献を確認します。

「既存薬と比較検討している」段階について、教えてください

「既存薬と比較検討している」の段階は、(1)「薬剤の情報収集をしている」段階と同時進行です。必要な情報は前の段階と同じで、チャネルは学会・学会誌、論文、先輩・同僚です。

「数例の処方をしている」ではいかがでしょうか

数例処方の段階では、実際に薬剤を使用した医師仲間からの経験談を最も参考にしています。以前はMRから院内の医師の使用状況などを確認することもありましたが、今は同僚からの情報収集で十分と感じています。

この段階で、臨床試験データを確認されることもありますか

いいえ、処方経験以外については、1つ前の比較検討の段階でほとんど確認が終わっているので特に確認していません。以前勤務していた病院ではMRに質問することもありました。

「処方選択肢の1つとして処方している」段階ではどのような情報が必要でしょうか?

この段階はガイドラインが重要です。主に学会誌で確認しています。

F先生が、販売前からではなく、販売後に情報収集・採用検討をされるのはなぜでしょうか

処方においては、他の先生方の経験談やアドバイスを重視しているためです。

インターネットサイトやインターネット講演会は、時間がないので視聴していない

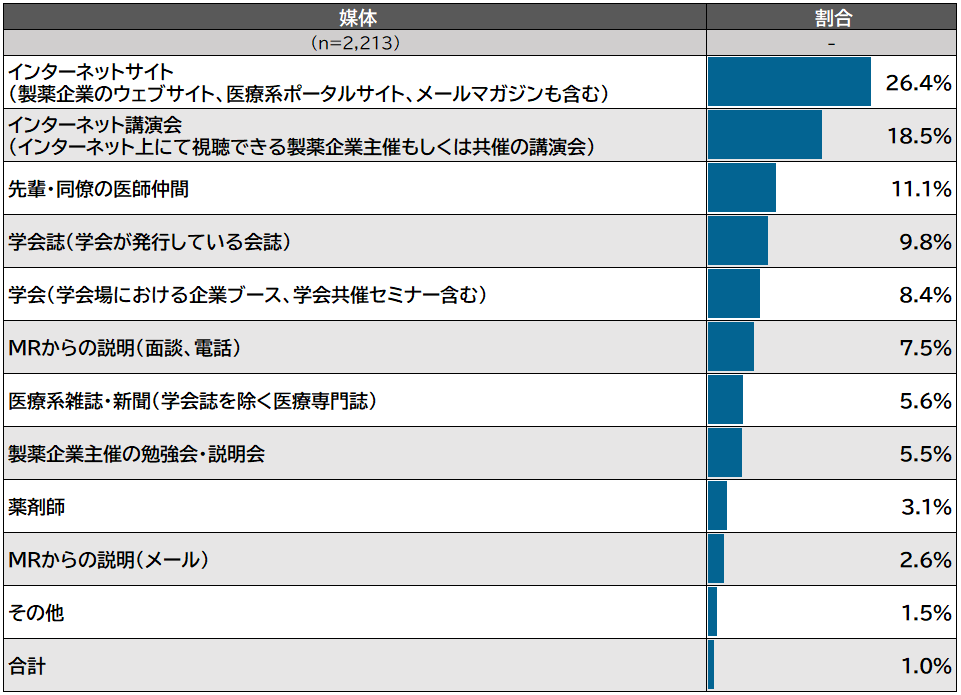

MR未リーチ医師の情報収集チャネルについてのDM白書の調査結果※3は下表のとおりです。

- ※3 DM白書2023年冬号

処方の意思決定をする際に使うチャネルについての調査結果では、先生のご利用方法とは異なり、インターネットサイトやインターネット講演会(Web講演会)など、インターネットの比重が大きい結果となっていますが、なぜだと思われますか?

他の先生方がインターネット経由での情報収集されるのは、スキマ時間に利用することができるからではないでしょうか。

F先生はスキマ時間を作ることが難しい?

はい。現在は、WebサイトやWeb講演会での情報収集を行う時間はなかなか取れません。産前は、時々Web講演会を視聴していましたが、Web講演会が開催される時間帯は夕方がほとんどですよね。夕方に時間をとることが難しいです。また、夕方の時間帯は勤務時間外でもあるのであえてその時間に情報収集を行いたいとも考えていません。

通勤時間などの移動時間での情報収集もあまりされないのでしょうか

はい。通勤時間はありますが、その時間で情報収集を行ってはいません。

F先生のようにまとまった時間を作ることが難しい場合、情報収集は紙のほうが都合がよいと思われますか?

はい。勤務先、自宅どちらでも、わざわざ情報収集のためにパソコンを開くことがないので、昼休みなどの時間に学会誌に目を通すほうが効率よく情報収集できます。

処方の意思決定には先輩・同僚の医師仲間からの情報を重視

MR未リーチの医師を対象としたDM白書の調査結果※4についてご意見を伺いました。

- ※4 DM白書2023年冬号

- ※5 PIについてはこちら

先生が処方の意思決定をする際に最も重視するチャネルはどれでしょうか?

先輩・同僚の医師仲間です。

先輩や同僚の医師からは得られない情報があった場合には、どのように解決されますか?

今のところ、先輩・同僚からの情報収集でだいたい解決できています。

処方の意思決定にMRは重要でしょうか?

処方の意思決定に対するMRの重要度は10%程度ではないでしょうか。あまり重要だと感じていません。

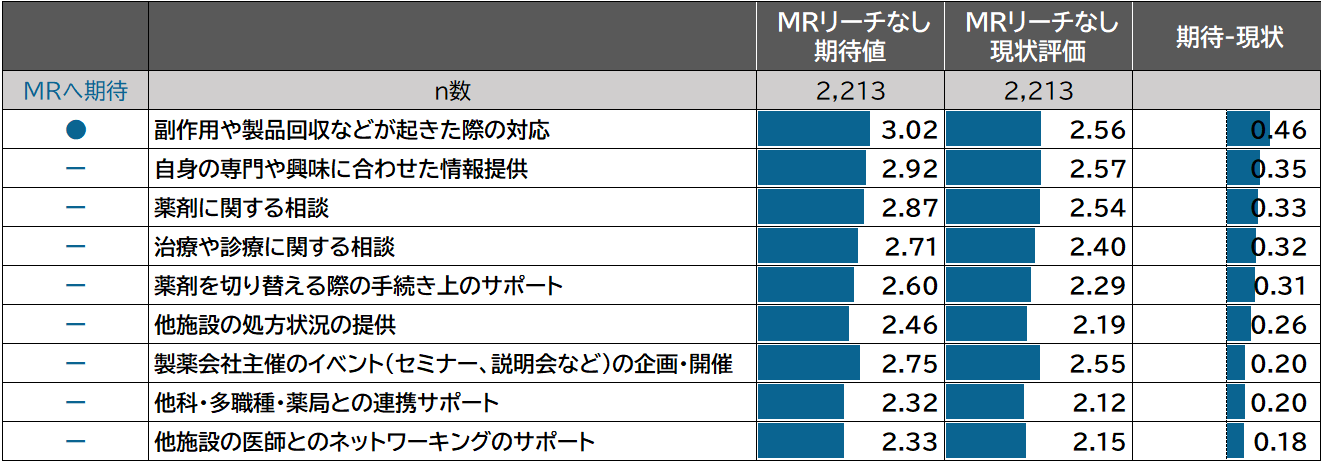

MRには副作用や製品回収が起きた際の対応を期待

MR未リーチ先における「MR活動への期待事項とその評価」の調査結果※6について、F先生がMRに期待することを回答いただきました。

一覧の中で、先生がMRに対応して欲しいものはどれですか?

「副作用や製品回収が起きた際の対応」です。製薬企業に報告する必要がある場合にMRに連絡しやすい状態だとありがたいですね。

今はほとんどMRと会っていないということですが、報告の必要が発生した場合にはどうされていますか?

同僚の先生に聞いて、担当のMRに連絡を取ると思います。

ここまでのお話で、現在は情報収集の時間がとりづらいということですが、お子さんが生まれる前と現在とで、情報収集の仕方は変化しましたか?

はい。産後転職したのですが、以前の病院では今よりもMRの訪問が多く、MRと面談して薬剤の説明を聞くこともありました。また、学会には年に1回は参加しているのですが、産後は長時間の参加が難しくなりました。

産前のチャネル活用比率は、「先輩・同僚の医師仲間」が30%、「学会」「学会誌」がそれぞれ20%、「MR面談」が20%、「Web講演会」が10%という感じです。情報収集時間は産後減っています。

情報収集する時間が短くなり、産前に比べて困っていることはありますか?

困っている点は特に思い当たりません。現状の情報収集の方法で必要な情報は得られていますので、今の情報収集スタイルのままで良いと考えています。

ラボ編集部より

「販売後に情報収集と採用検討を行う」F先生が必要な情報は、販売前から情報収集を行う医師と異なり、薬剤の情報収集初期段階からガイドラインや他の医師の使用経験、併用時の留意点などより処方に即した具体的な情報を必要としていることがわかりました。

また、利用チャネルもこれまでお話を伺った先生とは異なり、学会誌、同僚の医師が90%を占めています。

これはF先生の情報収集時間に制約があり、最も効率的に情報収集するために学会誌、同僚の医師が選択されていること、また、情報収集においてMRおよび製薬企業からの情報提供の必要性を感じていないことも明らかになりました。

DM白書ラボ調査「働き方改革により勤務時間が減少した医師の情報収集スタイルの変化と、取るべき対応とは?」※7でも、勤務中の情報収集チャネルとして増加傾向にあったのが「先輩・同僚の医師仲間」であったことからも、情報収集も含めて勤務時間内に行いたいと考える医師にとっては、「先輩・同僚の医師仲間」は重要なチャネルになる可能性があります。処方拡大のためには、病院内で自社薬剤の処方経験豊富な医師を製薬企業が早期に育成することが必要だと考えられます。

同時に、今後働き方改革が進むことによって、F先生のように勤務時間内に情報収集を行いたいという医師が増えてくる可能性も考えられます。院内での限られた勤務時間の中で、医師が短時間で必要な情報を得られる仕組みの提供が望まれているのではないでしょうか。

今後解決すべきことは?

次回は、【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.6 大学病院 勤務医編 を紹介します。

(文:松原)

●合わせて読みたい記事

-

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.1 大学病院 勤務医編

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.1 大学病院 勤務医編

-

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.2 公立病院 勤務医編

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.2 公立病院 勤務医編

-

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.3 大学病院 勤務医編

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.3 大学病院 勤務医編

-

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.4 大学病院 勤務医編

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.4 大学病院 勤務医編

-

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.6 大学病院 勤務医編

【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.6 大学病院 勤務医編

-

【MR未リーチ】オムニチャネル推進のヒント:医師の声から知るチャネル連携の実態【DLあり】

【MR未リーチ】オムニチャネル推進のヒント:医師の声から知るチャネル連携の実態【DLあり】

同じテーマの記事を見つける

同じテーマの記事を見つける

合わせて読みたい

-

定量調査

-

定性調査

-

事例