【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.6 大学病院 勤務医編

取材年月:2024年10月

定期的にMRから情報収集を行っていない医師(「MR未リーチ」と定義)は、薬剤・治療情報をどのように収集しているのでしょうか?

今回は、大学病院消化器外科に勤務されるK先生のインタビュー内容をご紹介します。

・診療科:消化器外科

・年代:30代

・新薬の処方意向:他の医師の処方経験を参考にし、処方を検討

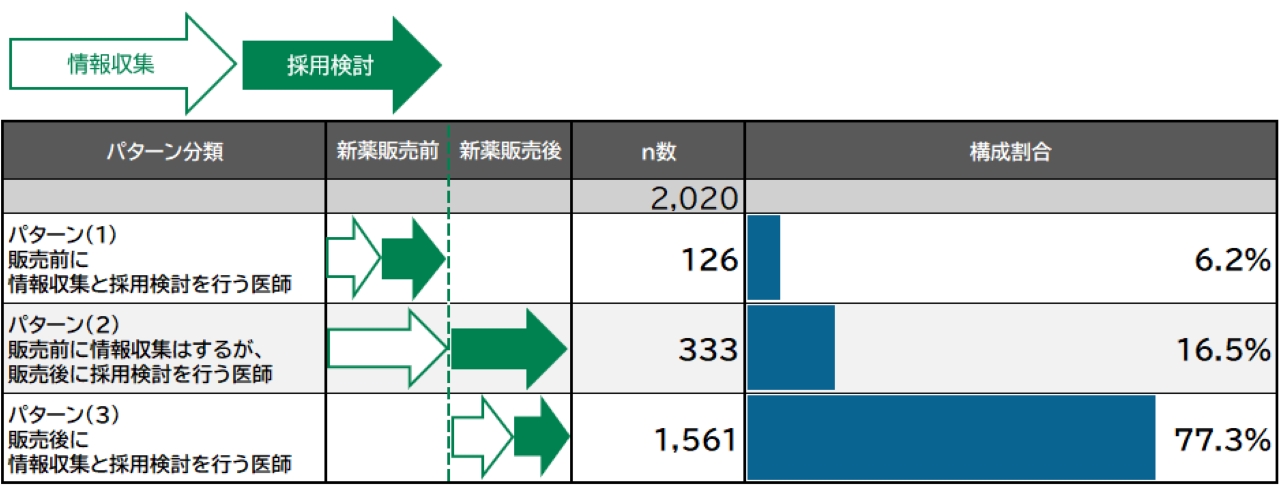

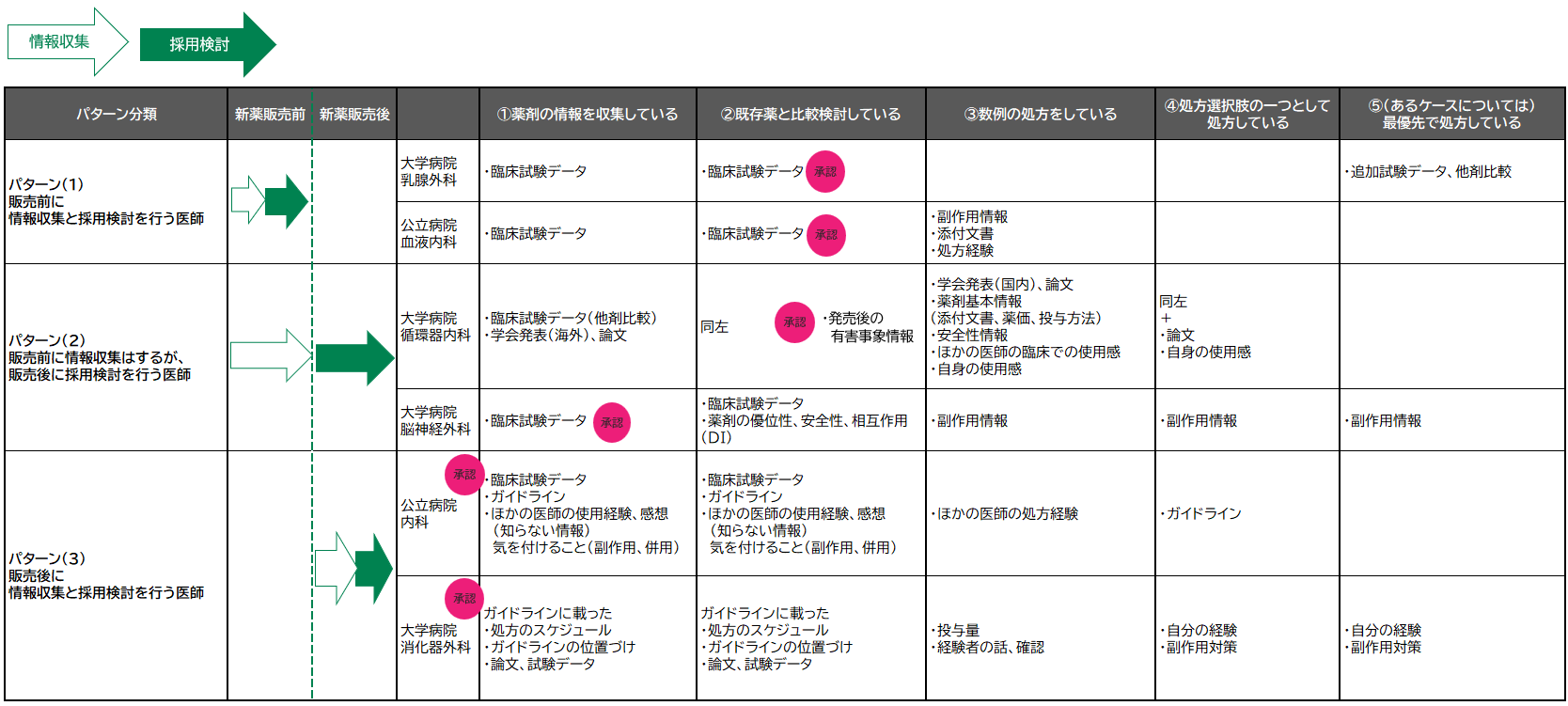

これまでの医師インタビューにより導き出した仮説「MR未リーチ医師は、薬剤の発売前に情報収集し、発売時に採用決定の可否が決まっているケースが多いのではないか?」を検証すべく、定期的にMRから情報を入手していない医師群へ新薬の情報収集・採用検討タイミングについて調査しました。その結果、「販売後に情報収集と採用検討を行う医師」が77.3%と最も多い結果※1となりました。

本記事では「販売後に情報収集と採用検討を行う医師」にお話を伺い、情報収集時に利用するチャネルと、必要な情報内容について明らかにしていきます。

目次

薬剤情報は主に院内の先輩・同僚の医師仲間と薬剤師から収集

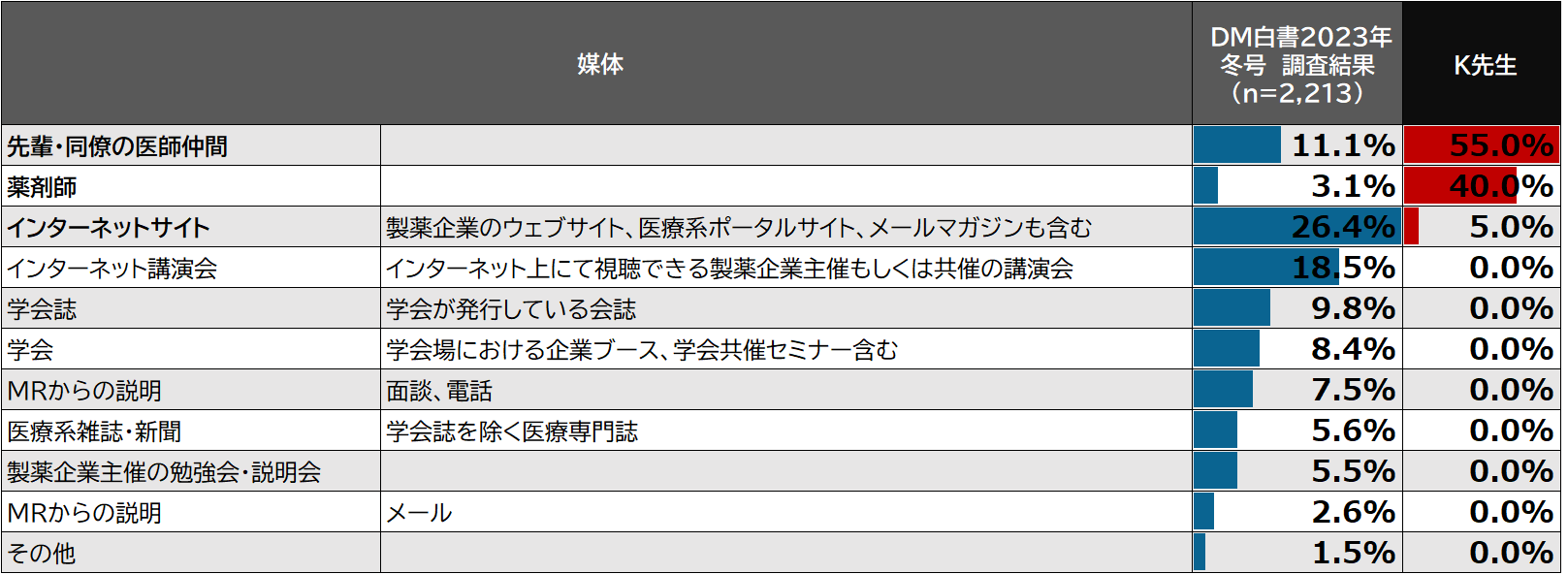

K先生のチャネル活用比率の回答結果は下表※2のとおりです。

- ※2 DM白書2023年冬号

最も割合の高い「先輩・同僚の医師仲間」(55%)について教えてください

院内の化学療法が得意な先生に話を聞いています。質問する先生は何人か決まった先生がいます。

「薬剤師」(40%)は、専門資格のある方からの情報収集ですか

はい。主にがん専門薬剤師に、副作用管理などについて聞きます。薬剤師からの処方提案もあります。薬剤師に相談している外科の医師は多いのではないでしょうか。

同僚や薬剤師で解決しないときはどうされますか?

同僚の医師や薬剤師に聞いて解決しないことはあまりありません。

「インターネットサイト」(5%)について教えてください

HOKUTOと日経メディカルOnlineをよく利用しています。HOKUTOは、週1回の外来担当の日にレジメン確認で利用しています。HOKUTOは製薬企業の広告も表示されますがあまり気にせず使えています。日経メディカルOnlineは、オンコロジー領域の情報収集で利用していて、海外学会のまとめなどを見ています。Google検索でたどり着くことが多いです。

医療系ポータルサイトはほかにはどんなサイトを見ていますか

日経メディカルOnline 以外に、CareNet、m3、MedPeerを利用しています。

HOKUTOと医療系ポータルサイトは使い分けているのでしょうか

HOKUTOは疾患や薬剤などの領域をしぼった情報取得、医療系ポータルサイトは医療全般の情報取得で利用しています。

そのほかのチャネルは利用されませんか

先輩・同僚、薬剤師、インターネットサイトは能動的に情報取得するチャネルとして利用していますが、受動的な情報収集では、学会やWeb講演会、医療系雑誌・新聞を利用しています。学会やWeb講演会、医療系雑誌・新聞は情報の質は良いのですが、発表内容や掲載内容に関心がない場合、そこで情報収集はできないため、「知りたいことを調べる」という目的では利用していません。

能動的な情報収集と受動的な情報収集について詳しく教えてください

能動的な情報収集は、臨床における疑問点や今困っていることを解決するために行う情報収集です。受動的な情報収集は、「今後使えそうだな」という知識の底上げとなる情報を得ることです。

能動的な情報収集の頻度は、外来担当の前後で週1回程度です。ただ、手術がメインなので化学療法についての情報収集はいつも行っているわけではありません。

受動的な情報収集の頻度は圧倒的に少なく、年数回程度です。

MRに定期的に会っていない理由はありますか?

コロナ禍以前は院内にMRがいましたが、コロナ禍で訪問規制となりMRに会う機会が無くなったためです。MRから手紙が来ることもありますが中身は見ません。

特に用事がないときに会っても時間がもったいないですし、必要な情報を得られるとは思えません。

MRからは、初めて使う薬剤の注意事項などを聞きたいのですが、知っているMRがいない時はインターネットサイトまたはHOKUTOで情報収集しています。

ただ、薬剤に関する周辺情報も知りたいので、MRに聞けるといいのに、とは思います。

処方前の段階では薬剤のガイドライン上での位置づけをインターネットサイトから、処方開始後は実際に薬剤を使用した感触や副作用について先輩・同僚や薬剤師、インターネットサイトから情報収集

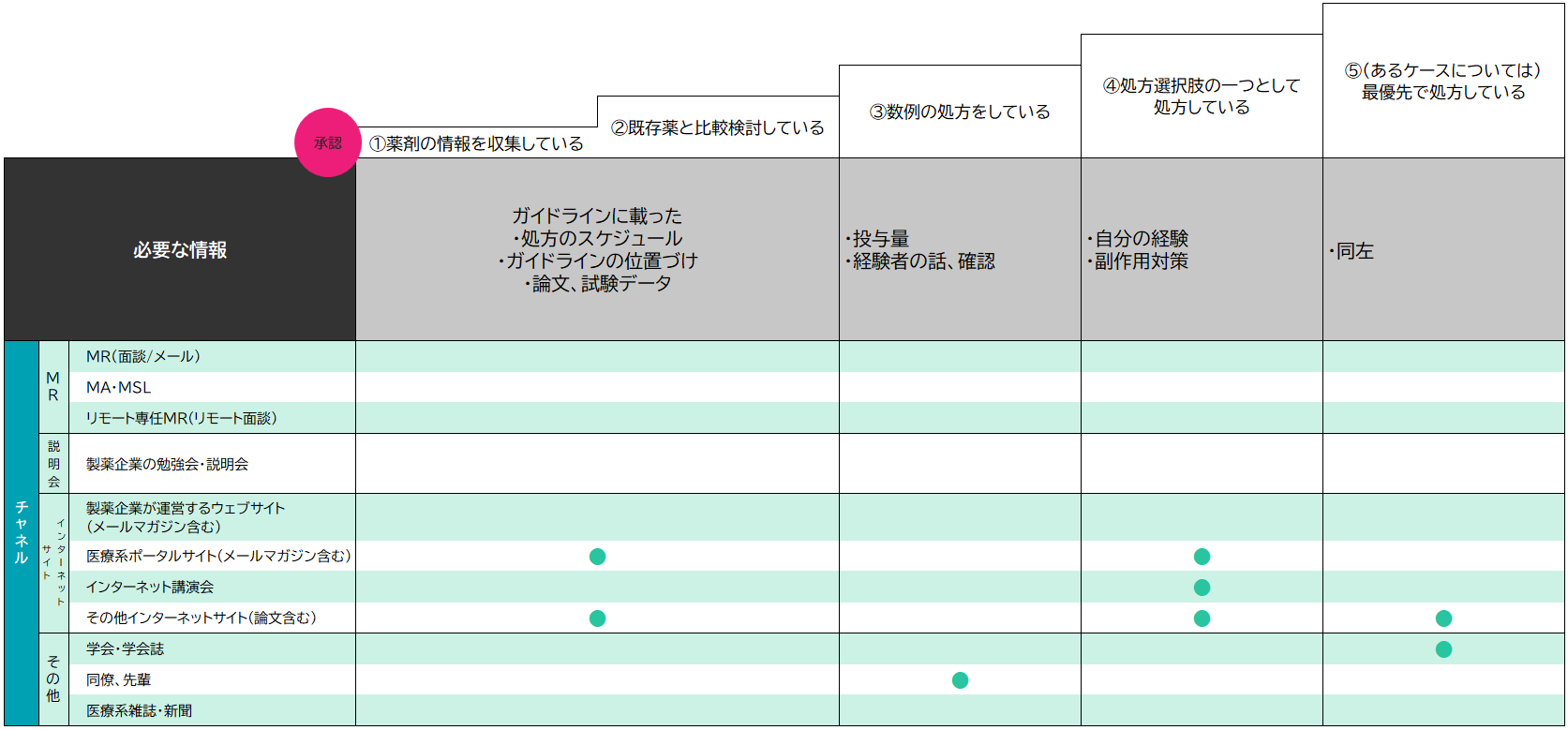

続いて、新薬処方の段階を以下5段階とした場合、段階別に必要な情報と利用するチャネルを回答いただきました。

「処方に至る検討段階を5段階に分けています。違和感のあるところはありますか?

抗がん剤の場合、該当薬剤での治療レジメンがガイドラインに掲載されたあとで処方選択肢となるので、「薬剤の情報収集をしている」段階と「既存薬と比較検討している」段階は同じです。

情報収集、比較検討の段階ではどのような情報が必要ですか?

処方スケジュール、該当薬剤のガイドライン上での位置づけに関する情報が必要です。

情報収集する際は、インターネットサイトでガイドラインを確認し、医療系ポータルサイトでおおよそのイメージを掴むという流れです。論文や臨床試験データも確認します。

よく見るサイトは、海外学会のまとめを掲載している「日経メディカルOnline」で、臨床試験における薬剤間の比較記事などを確認します。

そのほかに閲覧しているサイトは、CareNet、消化器癌治療の広場 GI cancer-net※3、ESS

Website※4、Upstream※5です。処方前には、HOKUTOでレジメンの詳細を確認します。

「数例の処方をしている」段階ではいかがでしょうか

患者さんごとに使用方法を確認したいので、実際に薬剤を使用した院内の先輩・同僚や薬剤師に禁忌を含めた使用方法、投与量などの確認をします。

「処方選択肢のひとつとして処方している」段階ではいかがでしょうか

この段階では薬剤を使用した経験が重要です。また、副作用が気になるので、副作用対策について日経メディカルOnlineやCareNetなどで確認したり、タイミングが合えばWeb講演会を視聴したりします。副作用はGoogle検索で調べることもあります。

抗がん剤の副作用では、使用上の注意のような表面的なことではなく、具体的な抗がん剤の調整や薬剤の追加の仕方など、実臨床で困っていることへの答えとなる情報があるとありがたいですね。

化学療法をメインで行っている医師のコツやテクニックや、副作用マネジメントについてチームで取り組んでいる病院の話を聞いたり、そのような医師や病院とのコネクションができたりすると、化学療法に取り組む意欲が沸きます。

「処方選択肢のひとつとして処方している」段階では、利用するインターネットサイトに製薬企業のWebサイトは入らないのでしょうか

はい。製薬企業のWebサイトは会員登録が面倒ですし、その会社の製品の情報しか掲載されていないので、あえてアクセスしたいとは思いません。また、がんの化学療法では、症例ベースで複数の製薬企業の薬剤を横断した薬物療法の情報が必要ですが、製薬企業のWebサイトには掲載されていません。

副作用情報なども製薬企業のWebサイトで調べないのでしょうか

調べません。副作用の一覧だけではなく、副作用に対する対処方法など具体的な情報が知りたいので、医療系ポータルサイトや消化器癌治療の広場 GI cancer-net、書籍、現場の薬剤師から情報収集します。消化器癌治療の広場 GI cancer-netは論文解説がある点が良いですね。

Web講演会を視聴されるのはどんな場合ですか

Web講演会はガイドラインの変更点についての解説がある場合には視聴します。製品紹介のような内容のものはつまらないので視聴しません。

わたしは、1つの疾患の治療法を知りたいのですが、製薬企業からの情報提供は、その会社の製品にフォーカスした内容にとどまってしまうのが不満です。

薬剤販売後に情報収集、採用検討されるのはなぜでしょうか。

新薬情報は、薬剤販売後、ガイドライン掲載後に知ることがほとんどです。むしろ、ほかの先生方が販売前の薬剤情報をどのように入手しているのかを知りたいです。

外科系の学会では薬物治療のセッションが少ないので、新薬情報を得るルートがほとんどないのではないかと思っています。

Web講演会はあまり利用していないが、治療戦略などの内容であれば視聴したい

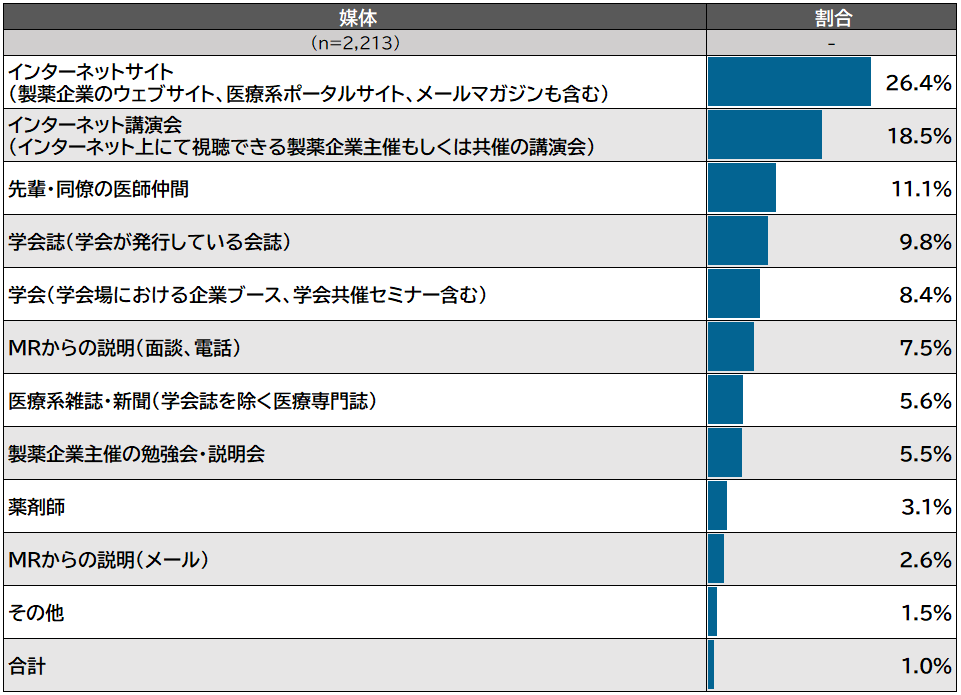

MR未リーチ医師の情報収集チャネルについてのDM白書の調査結果は下表のとおりです。

- ※6 DM白書2023年冬号

インターネットサイトが最多なのはなぜだと思われますか?

ほかの先生は、情報収集する際に使い慣れたサイトがあるのではないでしょうか。

わたしが先輩や同僚に聞いたほうが最も効率がいいと考えているのは、「ここを見れば全部網羅できる」というサイトが定まっていないからです。

Web講演会が2番目に多い理由はなぜだと思われますか?また、先生がWeb講演会をあまり利用されないのはなぜでしょうか?

みなさんWeb講演会を通して勉強されているから、割合が髙いのではないでしょうか。

わたしは、さきほどお話したとおり、製薬企業のWeb講演会はその会社の製品に偏った情報しか得られないのではと考えてしまい、Web講演会視聴にはあまり積極的ではないんです。興味があるテーマの講演を月1回視聴する程度です。

先生が視聴したいと思えるWeb講演会のテーマはどんなものでしょうか

包括的な治療戦略のような内容であればぜひ視聴したいです。本当はもっとWeb講演会を視聴して勉強したほうがいいとは思っています。

Web講演会の開催情報を知るのは主にどこですか

製薬企業からのメールや医療系ポータルサイト、HOKUTOからのメールで知ったこともあります。Web講演会はアーカイブ視聴ができるといいですね。Web講演会を調べたときにすぐに視聴できるとありがたいと思います。

処方の意思決定には学会、Web講演会、MRが重要

MR未リーチの医師を対象としたDM白書の調査結果※7をもとに、先生の利用方法と異なる点についてご意見を伺いました。

- ※7 医師版マルチメディア白書2023年冬号(調査期間:2023年10月13日~10月20日/調査方法:インターネット/有効サンプル数:医師5,069名)

先生が処方の意思決定をする際に最も重要視するチャネルはどれでしょうか?

Web講演会と学会の影響力が大きいと思います。わたしのWeb講演会利用が少ないことと矛盾しているように感じられるかもしれませんが、先輩・同僚や薬剤師から得られるのは現場目線の情報なので、世の中の流れに合わせるという意味ではWeb講演会や学会のインパクトが大きいと考えているからです。

治療や薬剤の情報を網羅的かつ体系的に聞くことによって、治療戦略が固まります。

処方の意思決定にMRは重要でしょうか?

重要だと思います。わたしが悩んでいることに対して、講演会や記事、詳しい先生などを紹介してくれるなど、こちらのニーズに合わせて情報提供してくれる点は、MRの重要な役割だと思います。また、全国Web講演会では得られない、地域の情報をMRが持っているという点も重要です。

実はつい先日施設を異動した※8のですが、新しい環境では困ったときに顔が思い浮かぶMRとのコネクションがありません。以前のように関係性を作っていくのは、今の環境では難しいのではないかと感じています。ですが、3rdPartyではMRの代わりになれないと思います。

- ※8 本インタビューは、異動前の施設である大学病院についてのお話を伺っています。

MRには医師が困っていることを一緒に解決してくれる存在であってほしい

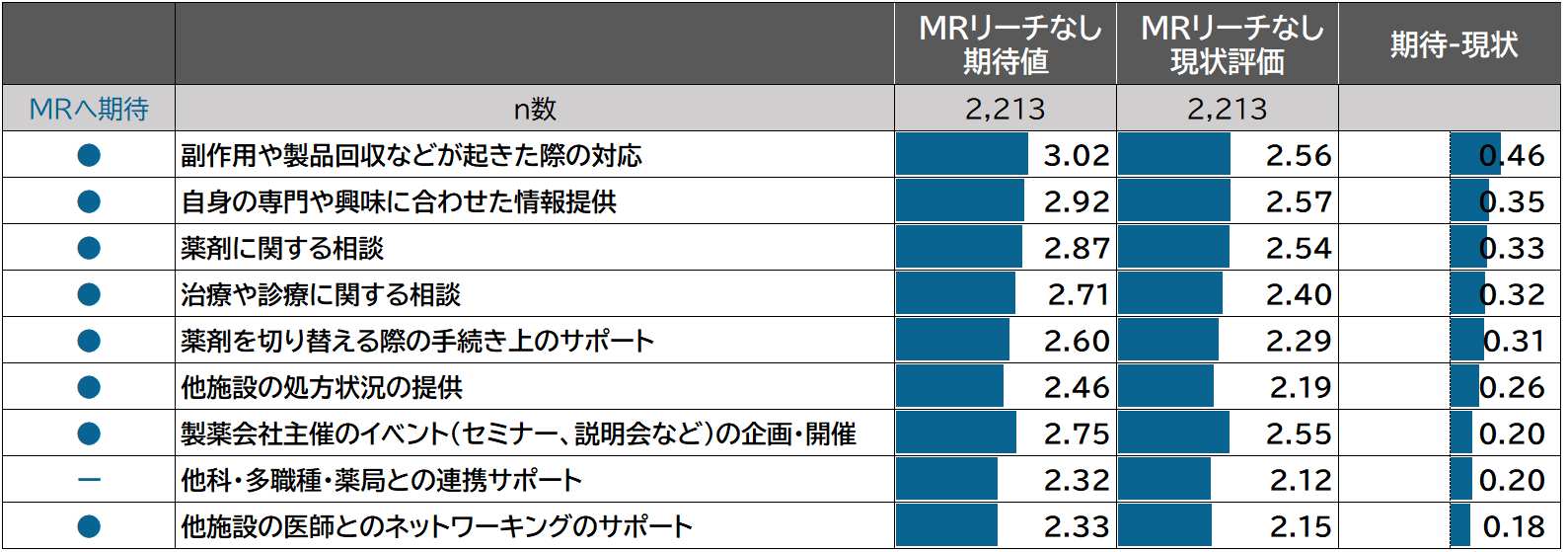

MR未リーチ先における「MR活動への期待事項とその評価」の調査結果について、K先生がMRに期待することを回答いただきました。

MRにはどのような点を期待しますか?

MRにお願いしたいことは、「副作用や製品回収が起きた際の対応」や「自身の専門や興味に合わせた情報提供」「薬剤に関する相談」「他施設の医師とのネットワーキングのサポート」などですが、お話したように、今の病院では顔が思い浮かぶMRがほとんどいません。ただ、MRなら誰でもいいというわけではなく、優秀なMRに限った話です。

これまで先生が会ったMRのうち、優秀だなと感じたMRの比率はどのくらいでしょう?

そうですね…。ぱっと顔が思い浮かぶのは数人です。100名以上のMRと会っていますので、優秀だと感じるMRは良くて3%程度でしょうか。

先生にとって、優秀なMRとはどんな方でしょうか

患者のことを考えて一緒に解決してくれるMRです。MRからの情報には客観性があり、情報収集するチャネルのアドバイスもしてくれるので、相談しやすく信頼感もあります。ですが、実際にはしつこいなと思うMRがほとんどで、薬剤を売ろうとしすぎているように感じます。わたしにとってはあまり関心のないパンフレットを置いていったり、開口一番自分の話をしだして、まずわたしの話を聞いてくれる姿勢がない方は、今後何かを相談したいという気持ちにならず残念に思います。

MRは自社の製品を売ることだけを前面に押し出さず、医師が困っていることを患者のために一緒に解決してくれる存在であって欲しいと思います。

ラボ編集部より

「販売後に情報収集と採用検討を行う」K先生が必要な情報は、同じく「販売後に情報収集と採用検討を行う」F先生同様、ガイドラインや他の医師の使用経験など、より処方に即した具体的な情報であること、また、利用チャネルは、「販売前に情報収集と採用検討を行う」「販売前に情報収集、販売後に採用検討を行う」医師群とは異なり、「先輩・同僚の医師仲間」「薬剤師」が高い比率を占めていることも分かりました。

この背景として、K先生からは以下の点が挙げられました。

- ● 自分の中で「インターネットチャネル」からの情報収集方法が確立されていない

- ● 疾患や症例を軸にした情報提供を望んでいるが、製薬企業からの情報提供は薬剤に偏ったものが多いと感じている

そして、

- ● MRに期待することは多い

- ● 患者のことを考えて一緒に解決してくれるMRを望んでいる

という、MRへ期待する医師の声も聞くことができました。

処方拡大のためには、「先輩・同僚の医師仲間」から情報収集を行う医師に対し、病院内で自社薬剤の処方経験豊富な医師を製薬企業が育成することが必要と言えるでしょう。また、インタビューでは、定期的にMRと会っていないが、実際にはMRに期待している医師の姿も見えてきました。MRリソースが減少する中、MRが医師の期待にすべて応えていくのも難しいのではないでしょうか。情報収集における医師の期待に応えるため、オムニチャネルの推進・構築が必要だと考えられます。

今後解決すべきことは?

定期的にMRに会っていない医師へのインタビューを通して、「MRに期待していることはあるが、MRと会えていない」という医師の姿も見えてきました。次回は、こういった医師がどのくらいいるのか?を定量化していきます。

(文:松原)

同じテーマの記事を見つける

同じテーマの記事を見つける

合わせて読みたい

-

定量調査

-

定性調査

-

事例