【MRリーチあり】オムニチャネル推進のヒント:医師の声から知るチャネル連携の実態【DLあり】

専門領域の薬剤情報について、具体的にどのチャネルでどのような情報を得ているのか、医師171名に対するアンケート調査の結果を紹介します。

DM白書ラボでは医師が薬剤の情報収集時に利用するチャネルについて、またその際に取得する情報について医師インタビューを行ってきました。今後、DM白書においてチャネルを連携した情報収集の定量化を行う予定です。

本記事では、DM白書調査のための事前アンケート結果より、「MRを含むチャネルで情報収集を行っている」医師の回答をご紹介します。なお、MRを含まない情報収集については「【MR未リーチ】オムニチャネル推進のヒント:医師の声から知るチャネル連携の実態【DLあり】」※1でご紹介しています。併せてご覧ください。

目次

調査概要

- ● 調査期間:2025年2月20日~2月25日

- ● 調査方法:インターネット

- ● 有効サンプル数:MCI調査パネル医師171名

- ● 設問・集計方法:専門領域の薬剤情報を収集する際、先生が最も頻繁に行っている「情報源を組み合わせた情報収集」の具体的な方法について教えていただけますか?(自由回答)の回答内容を集計

- ※ダウンロードデータに掲載した自由回答コメントは、個人情報を含むものなどを一部掲載していません。

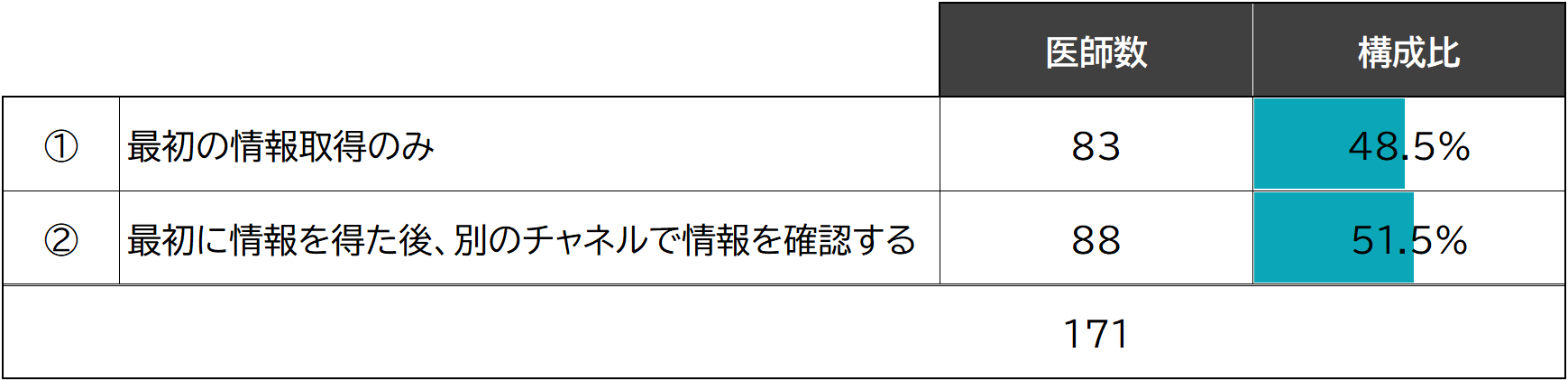

【再掲】「最初に情報を得た後、別のチャネルで情報を確認する」医師の割合は約50%

設問「専門領域の薬剤情報を収集する際、先生が最も頻繁に行っている「情報源を組み合わせた情報収集」の具体的な方法について教えていただけますか?」への自由回答結果から、利用しているチャネルとその連携方法を集計しました。

その結果、「最初に情報を得た後、別のチャネルで情報を確認する」と回答した医師は全体の約半数でした。

※本記事に掲載されている図表をすべてダウンロードしてご利用いただけます。

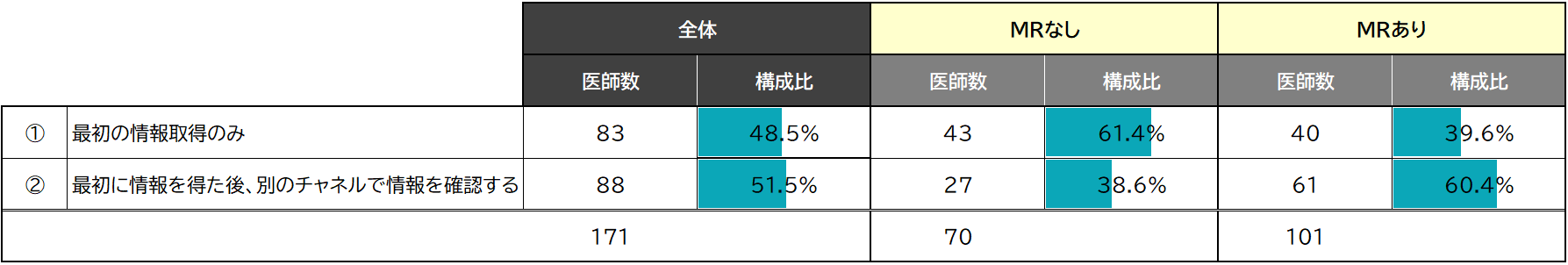

情報収集チャネルにMRを含む場合、「最初に情報を得た後、別のチャネルで情報を確認する」医師が約60%

情報収集チャネルにMRを含む医師群と、含まない医師群に分類した結果です。

※本記事に掲載されている図表をすべてダウンロードしてご利用いただけます。

情報収集チャネルにMRを含む医師群では、「最初に情報を得た後、別のチャネルで情報を確認する」とコメントした医師が全体の約60%となり、情報収集チャネルにMRを含まない医師群と比較すると差があることが分かりました。

【MRあり】最初に情報を得た後、別のチャネルで情報を確認する医師のコメント(抜粋)

● 医療系ポータル → MR(面談)

Web講演会で新たに得た知見について、医療系ポータル(日経・ケアネット・メドピア)を検索し関連情報の動画を手チェックする。疑問点について製薬会社ホームページで確認したあと、MRと面談し疑問点を質問する。

- その他の病院(国公立以外の病院) 整形外科 50代

まずは医療系ポータル(m3、MedPeer、CareNet、日経メディカルオンラインなど)に掲載されている「新薬情報」を閲覧したり、web講演会を視聴するなどして、新薬(薬剤情報)の知識を深める。

その後、細かい情報について、必要に応じてMRに尋ねる。

- その他の病院(国公立以外の病院) 一般内科/総合診療科 40代

● MR(面談) → 医療系ポータル

まずは日常的な患者診療を通じて気になった治療薬や、MRなどから情報提供を受けたあとに、教科書での勉強や製薬企業ウェブサイトへのアクセス、周りの医師から聞くなどの情報から一つずつ確実に薬剤を学んでいく。

- 国公立病院 一般内科/総合診療科 20代

MRから面談で薬剤の適応追加についての情報提供を受けた後、Web講演会でも同じ薬剤についての情報提供があり、再度内容を確認するために視聴する。医療系ポータルでもテキストや動画による解説があり、それらも確認する。

- 国公立病院 耳鼻咽喉科 30代

MRからの情報は有用で、薬剤の特性を多く伝えてくれるためよく活用しているが、副作用の点において積極的な発信はなかなか得られにくいため、実際に講演会などで使用された症例においての報告をきくことで幅広く知識を得ることは重要だと思う。

- 国公立以外の病院、皮膚科、30代

MRとの面談で直接、情報提供を受けた製剤については、さらに製剤の有効性や安全性、臨床データの情報を患者さんによりよい情報を還元できるように、医療系ポータルでWeb視聴したり、製薬会社のホームページを確認している。

- 診療所・クリニック、リウマチ/膠原病科、40代

>> そのほかの医師コメントはダウンロードデータでご確認ください。

【MRあり】最初の情報収集のみ行う医師のコメント(抜粋)

● MR(面談)

やはり面談が一番伝わるが最近少ない。。web面談は予定時刻に対し強い拘束感があり(直接面談なら遅れそうになった時立って待っているMRに対し、誰かに伝言を伝えてもらったりしやすい)。web講演の案内も含めメールはよく来る。郵便物受取ボックスに資料が入っていることもある。

- 国公立病院 循環器内科 60代

私は本当に知りたい情報は製薬会社の担当のMRさんから直接会って説明をしてもらう方法を取っています。思いついたときに直ぐに質問内容に対する回答が得られるのでなければ、疑問点すらどこかに消えてなくなってしまうからです。

- 診療所・クリニック、耳鼻咽喉科、60代

ガイドラインがいつどう変化したか、忙しい実臨床では自身から能動的に情報を取得に行けるようなゆとりがない限り、把握することが難しいです。私の場合はコロナ禍の前からの習慣で、できる限りMRさんには直接面談を行うよう病院に足を運んでもらい、対面で話をして、自身の人となりをMRさんにアピールして、MRさんからも喜んで薬剤のPRを行えるような信頼関係を築くよう気を付けています。

- 国公立以外の病院、消化器外科(胃腸外科)、40代

● MR(面談) × その他のチャネル

MRによる用法用量、開発治験データ、市販後調査による有害事象の具体的内容とその後の経過、製薬会社主催の全国および、地域講演会での、オピニオンリーダーからの薬剤使用経験にもとづく、効果、注意点などの具体的な説明が信頼できる。

- その他の病院(国公立以外の病院) 皮膚科 70代

医療系ポータルサイトの動画や静止画コンテンツが手っ取り早く情報を得るのによいです。既存薬との使い分けを学ぶにはMRさんとdiscussionしたり、全国講演会や地方の講演会に出向いたり、web講演に参加したりする必要があると思っています。

- 国公立病院 乳腺・内分泌・甲状腺外科 50代

心臓血管外科です。基本的にはMRより当院に来院いただき新しい内服薬の情報をもらう。しかし、学会のなかで医師同士で話したりもして情報を得る。実地による情報が欲しいため、ネットによる情報収集は基本的に行っていない。

- 大学病院、心臓血管外科、30代

専門領域の薬剤情報の収集に関しては、COVID-19流行以前は対面でのMRとの面談が主でした。

現在は直接面談の回数は減り、メールや電話・リモート面談も多いです。

また24時間いつでも手軽に情報が入手できる、医療系ポータル(m3、Medpeer、日経メディカルオンラインなど)も利用するようになりました。

- 大学病院、代謝・内分泌・糖尿病、30代

>> そのほかの医師コメントはダウンロードデータでご確認ください。

ラボ編集部からのコメント

MRチャネルを利用する医師の中には、医療系ポータルサイトやWeb講演会などで得た情報の確認のために、MR(面談・メール・リモート)を利用する医師が一定数存在することが明らかになりました。一方で、最初にMRから情報を取得し、その後別のチャネルを使用してさらに情報収集を行う医師も存在しています。

医師の情報収集パターンを把握した上でMRが情報提供を行うことで、医師の情報収集はよりスムーズになります。これこそが、オムニチャネルで実現すべき情報提供活動ではないでしょうか。

本記事で紹介したコメントに加えて、ダウンロードデータでは25診療科、91名の医師のコメントを紹介しています。ぜひ併せてご確認ください。

今後明らかにしていくこと

本調査では医師のコメントを通じて情報収集の実態を紹介しましたが、今後はこれらのコメントを基にチャネル連携の実態を定量化していく予定です。

(文:松原)