【MR未リーチ/必要時のみ面談希望派】医師の声から探る、オムニチャネル活用と今後の情報提供の在り方 Vol.1 大学病院 勤務医編

取材年月:2025年7月

DM白書ラボの調査により、MRと定期面談を行っていない医師であっても「必要なときにはMRから情報を得たい」と考えている医師が最も多い※1ことが明らかになりました。では、「MRからの情報が必要なとき」とは、具体的にいつ、どのような情報が必要なのでしょうか。

本記事では、大学病院精神科のC先生に、情報収集の実態とMRや製薬企業に求める情報提供のあり方についてお話を伺いました。

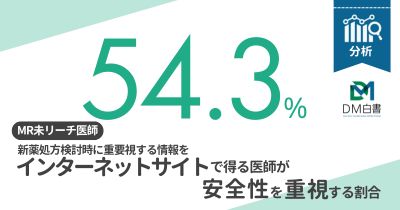

「MRと定期的に会っている理由、会っていない理由」の調査※1では、定期的にMRと面談していない医師は全体の56%であり、そのうちの25%が「MRには必要に応じて会えればいい」と回答しました。

今回は、「MR必要時のみ面談希望派」のC先生に、新薬情報の入手方法やMRに求めるもの、オムニチャネル時代の情報収集の実態について詳しく伺いました。

目次

- ● 医療系ポータルサイト中心で情報収集。処方検討段階の(1)情報収集(2)比較検討時に多くの情報を集める。

- ● MRが必要なときは、個別具体的な疑問がインターネットだけでは解決できないとき、新薬の採用を本格的に検討しているとき。

- ● 多忙のため定期面談は不要だが、緊急時にはMRや製薬企業窓口に問い合わせしたいので、速やかにアクセスできる体制を整えてほしい。

オムニチャネル活用の実態:医療系ポータルで専門・専門外を横断、複数チャネルを併用

C先生の、専門領域における新薬情報収集時に利用する情報源の割合と利用状況は下記のとおりです。

医療系ポータルサイトはどのように利用していますか?

わたしの専門は精神科ですが、身体科領域の外来も受け持っているため、医療系ポータルサイトで専門外も含めた疾患の概要や治療薬の情報を幅広く収集しています。

専門領域については教科書などで情報を確認しますが、専門外の領域では医療系ポータルサイトやガイドラインから情報収集することが多いです。

MRからは新薬の紹介や採用依頼が多いとのことですが、どのような話をしますか?

わたしが勤務する大学病院では同じ作用機序の薬剤は基本1剤のルールがあり、新薬を採用する手続きはハードルが高いという現状があります。新薬採用時は、病院の薬剤審議会で薬剤を採用するメリットを説明しなければならないため、MRには新薬を採用するメリットを明確に説明してもらっています。

必要な情報は、効果や安全性に関する情報、head-to-headで他剤と比較した情報、ガイドラインで推奨されているなどの情報ですが、他剤比較の情報はMRからはもらえないことが多いため、PubMedで取得しています。

薬剤情報収集は「処方検討の前半」に集中

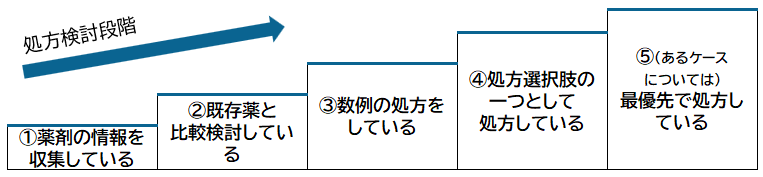

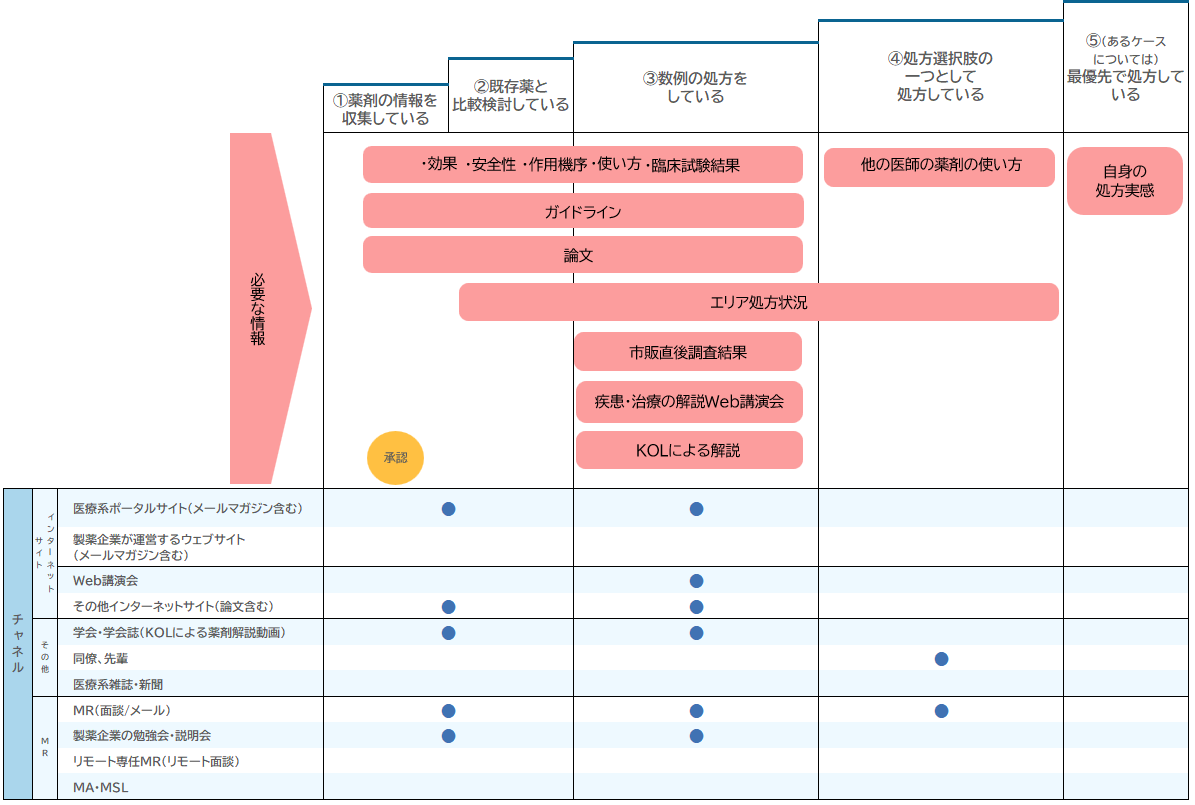

処方検討段階を以下の5段階((1) 薬剤の情報を収集している (2) 既存薬と比較検討している (3) 数例の処方をしている (4) 処方選択肢の一つとして定着している (5)(特定のケースで)最優先で処方している)に分け、それぞれの段階での情報収集について伺いました。

先生の処方検討時の情報収集の進め方と、情報収集において薬剤の承認タイミングがどこになることが多いのかを教えてください

(1)「薬剤の情報を収集している」と(2)「既存薬と比較検討している」は同時進行です。情報収集は、薬剤が承認されるタイミングから開始しています。

「薬剤の情報を収集している」「既存薬と比較検討している」で必要な情報はどのようなものですか?利用するチャネルも教えてください。

必要な情報は、薬剤基本情報(効果・安全性、作用機序、使い方)、臨床試験結果、論文、ガイドラインです。製薬企業サイトや医療系ポータルサイト、MRなどから情報収集しています。

「既存薬と比較検討」の後半くらいからエリアの処方状況の情報が必要になります。MRから情報提供してもらうエリアの処方状況には特に注目しています。

処方検討段階の中では、この段階の情報収集の割合が最も大きいと思います。論文や学会での情報収集も行います。

「数例処方」段階ではいかがですか?

必要な情報は、前の段階と同じ薬剤基本情報(効果・安全性、作用機序、使い方)、臨床試験結果、論文、ガイドラインに加えて、市販直後調査結果を説明会で得ています。

KOL(キー・オピニオン・リーダー)による解説動画/Web講演会の視聴は、この段階から多くなってきます。

Web講演会は医療系ポータルサイトで視聴しており、エリアの講演会もWebで視聴したり、現地参加したりしています。

「処方選択肢の1つとして処方」段階ではいかがですか?

他の医師の薬剤の使い方が知りたいので、同僚の先生と情報交換します。引き続きエリアの処方状況をMRから聞いて、参考にすることもあります。

「(あるケースについては)最優先で処方」段階ではいかがですか?

この段階では、自分の処方経験と実感が最も重要です。

MRとの面談が必要な場面と、MRに求める情報提供とは?

MRとの面談はどのようなときに必要ですか?

1つ目は、個別具体的な疑問がWebサイトや医療系ポータルサイトの添付文書・公式情報に明記されておらず解決できないときです。例えば、腎機能低下時の用法・用量調整や副作用への対処法などです。

2つ目は、新薬の採用を本格的に検討しているときです。採用のためには他剤比較や最新のリアルワールドデータが必要です。とくに臨床試験結果は院内採用時の薬剤審議会での説明に不可欠なので、採用前から情報提供があると助かります。head-to-headで他剤と比較したデータや、薬剤の他院での評価といったリアルタイムなエリア情報は、MRからの情報提供が重要です。

院内採用のためにはMRの情報が重要ということなんですね。

はい。薬剤の承認後すぐでなくてもよいので、薬剤情報と合わせて他の施設での使用実績や採用実績も案内してもらえるとありがたいです。新薬承認から院内採用まで時間があるため、効果・安全性などはその間に提供いただければ問題ありません。

ほかに、MRとの面談が必要な場面はありますか?

急な在庫不足や供給問題などで特定薬剤の在庫調整・確保が必要なときや、緊急対応が必要なとき、副作用発生時の対応方法など自身の経験だけでは判断が難しい状況のときにも、MRから情報提供してもらえると助かります。

MRの情報提供方法について、要望はありますか?

MRが紙資材を持参してくれるとありがたいです。インターネットで得られれば十分なときもあるため、ケースバイケースではありますが。

MRからの情報が必要なケースは多々ありますが、先生がMRとの定期的な面談を希望していない理由を教えてください。

外来・病棟ともに時間的余裕がなく、面談の時間が確保できないのが最大の理由です。面談時間の調整も負担です。必要な情報はインターネットや論文でもある程度入手できますので。

MRからの回答では、緊急時には間に合わないことも

必要なときにMRと面談する場合、MRへの連絡はどのような手段で行いますか?

MRの名刺の連絡先に問い合わせをしますが、緊急時は製薬企業の「医療従事者向け窓口」に電話やメールで直接問い合わせます。折り返しが遅いときには諦めて他の手段に切り替えることもあります。急ぎで情報が必要なときにはAIで調べることもあります。

例えば、製薬企業サイトから担当MRへ直接連絡できる仕組みとして、担当MRの顔写真が掲載されていて、問い合わせをする前に対応するMRがわかっているなどの機能があると便利でしょうか?

便利だと思いますし、あれば使うかもしれません。ただ、外来中で数分以内に回答が欲しいときなどは「医療従事者向け窓口」に電話するほうが早くて確実です。時間的に余裕がある病棟であれば使うかもしれません。

先生は「必要なときに、MRからタイムリーに情報提供は受けられている」と思いますか?

はい。概ねわたしが必要なときには過不足なくMRから情報提供があり、とくに不満はありません。ですが、緊急時にはMRの回答では間に合わないこともあります。インターネットでも、ある程度は補えますが、製薬企業の方から直接説明を受けたいですし、MRからならネットにない情報を得られる可能性もあるので、できればもっと会って情報提供して欲しいと感じています。

緊急時にMRからの情報を得られることが安心感につながる

「MRからの情報提供が必要なとき」は、先生の年齢・経験・勤務先などで変化すると思われますか?

変化すると思います。経験を積むほど、より専門的な情報や現場のリアルな知見を求めるようになります。ただし、薬剤基本情報や試験結果などは経験や勤務先に関わらず必要なので、情報の種類が経験で大きく変わるわけではないと考えています。

今後、MRや製薬企業からの情報提供について希望することは?

最も欲しいのは、他剤とのhead-to-headの比較情報です。また、困ったときに速やかにアクセスできる体制が整えてあると助かります。例えば車で事故に遭ったときに、保険窓口に電話してつながると安心するのと一緒で、緊急時こそMRからの説明を聞いて安心して治療にあたりたいと感じています。

ラボ編集部より :MR未リーチ/必要時のみ面談希望 医師の期待に応えるためには?

インタビューからは、「ネットや論文を最大限活用しつつ、本当に必要な時にだけMRや製薬企業の専門家と接点を持ちたい」というリアルな行動がうかがえました。製薬企業には、薬剤基本情報はインターネットでスムーズにアクセスできる環境を用意しつつ、「実臨床に即した情報の提供」と「医師が困った時にすぐにアクセスできる体制」が強く求められています。

C先生はMR未リーチ(定期的な面談を行っていない)医師でしたが、新薬情報は採用に向けて即時の情報提供を希望していました。こういった医師の希望に応えるため、上市前の準備段階から医師の施設状況に応じた情報提供体制を整える必要があるでしょう。

今後明らかにしていくこと

医師の情報収集実態やニーズは施設形態や診療科によっても異なると考えられます。次回は、一般病院血液内科医へのインタビュー内容を「【MR未リーチ/MR必要時のみ面談希望派】医師の声から探る、オムニチャネル活用と今後の情報提供の在り方 Vol.2 一般病院 勤務医編」でご紹介します。

(文:松原)

同じテーマの記事を見つける

同じテーマの記事を見つける

合わせて読みたい

-

定量調査

-

定性調査

-

事例