MRの面談リーチがある医師の、新薬処方の各段階におけるチャネル組み合わせ意向【DLあり】

「DM白書ラボ」では、DM白書本編には未収載のデータを提供しています。今回は、MRとの面談から定期的に情報収集を行っている医師を対象に、新薬の認知から優先処方までの5つの段階で、どの情報源を活用することが理想的かについて調査した結果をご紹介します。

本調査では、各段階で組み合わせるべきチャネルを明らかにするため、「仮に情報収集に2つの情報源しか使えない場合」という条件で、選択できるチャネル数を限定して医師に回答いただきました。

本記事は、「MR未リーチ医師の、新薬処方の各段階におけるチャネル組み合わせ意向」(2024.01.17)において、MRのリーチ有無で医師のチャネル活用意向が異なる結果になったことを踏まえて、あらためてMRリーチあり医師について深堀したデータです。

「DM白書2023年夏号(ラボ限定設問)」(n=5,129名)における調査回答を対象にしています。

前提条件

- ● 設問「2023年1月~3月末で先生が定期的に取得されていた情報源について、あてはまる製薬企業をすべてお選びください。」にて、MR(面談)について1社以上選択した医師を「MRリーチあり」、「該当企業はない」と回答した医師を「MRリーチなし」と定義し、「MRリーチあり」の医師に限定して集計。

- ● 医師のメディアマインドシェア※1についてのクラスタ分析結果※2を用いて、クラスタ別に新薬処方の5段階におけるチャネル組み合わせ意向について集計。

- ● 新薬処方の5段階は、「(興味の有無に関わらず)薬剤の情報を収集している期間」、「既存薬と比較検討している期間」、「数例の処方をしている期間」、「処方選択肢の一つとして処方している期間」、「(あるケースについては)最優先で処方している期間」を設定。

- ● チャネルの選択肢は以下11個から2つ選択。MRとMSLについての回答は「面談・電話」、「メール」、「リモート面談」をそれぞれ足し上げて「MR」、「MSL」として集計。

- ― MR(面談・電話)/MR(メール)/MR(リモート面談)/MA・MSL(面談・電話)/MA・MSL(メール)/MA・MSL(リモート面談)/リモート専任MR(リモート面談)/製薬企業が運営するウェブサイト(メールマガジン含む)/医療系ポータルサイト(メールマガジン含む)/インターネット講演会/製薬企業の勉強会・説明会

-

※1 メディアマインドシェア:医師が疾患・薬剤情報を得る際に活用する媒体について、全体を100%とした際の各メディアが占める割合の平均値。

「メディアマインドシェアの活用」も参照ください。 - ※2 クラスタ分析:統計的に回答傾向が似ているものをグループ化(クラスタ化)する分析手法。ここでは、メディアマインドシェアの回答データでクラスタ分析を行い、各グループの回答傾向に応じてラベリングを実施し、「MR派」、「インターネット派」、「マルチメディア派」とした。

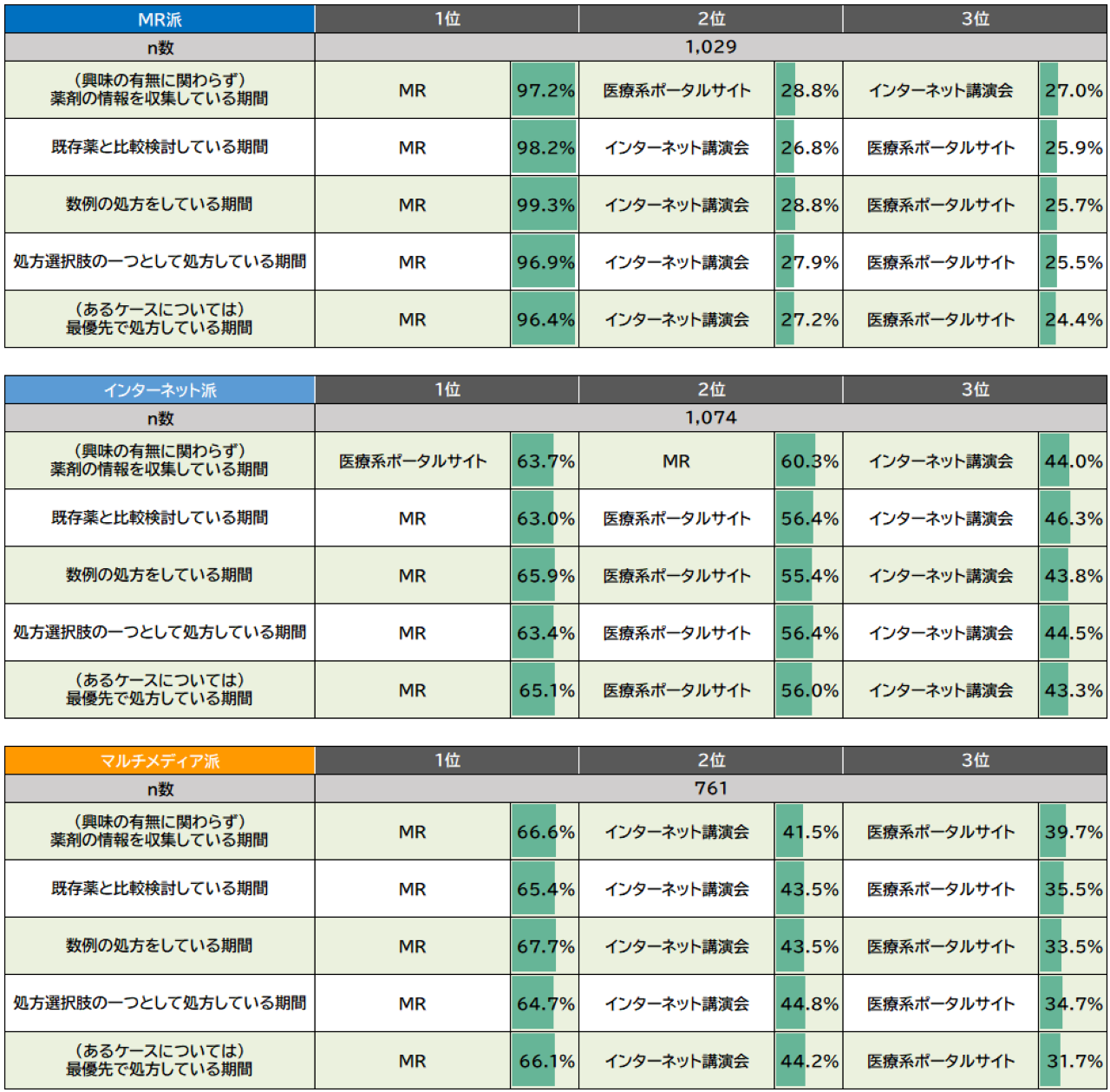

結果サマリ 新薬処方の各段階における活用チャネルTOP3

「MR派」の医師では、各段階でMRチャネルの活用意向が90%台後半ですが、「インターネット派」「マルチメディア派」の医師では、各段階でMRチャネルの活用意向は60%台でした。

また、「MR派」「インターネット派」では、「(興味の有無にかかわらず)薬剤の情報を収集」~「既存役と比較検討」の段階で、活用チャネルのTOP3の一部に順位変動がありますが、以降の段階や「マルチメディア派」の各段階においては、活用したいチャネルの回答に大きな変化はありませんでした。

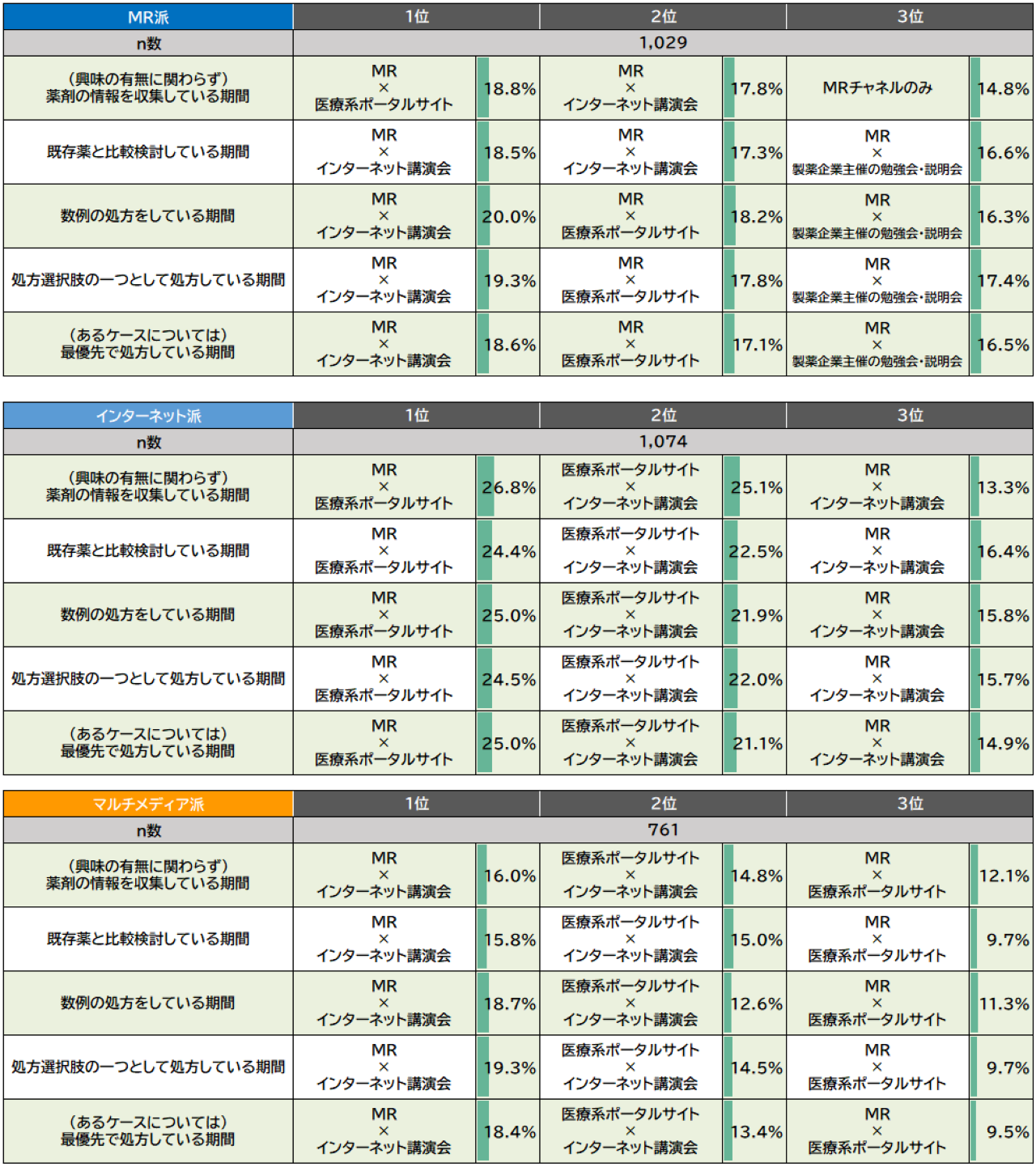

結果サマリ 新薬処方の各段階における活用チャネルの組み合わせ

チャネルの組み合わせパターンについて見てみると、「MR派」の医師では、1位~3位まで「MRチャネルと他チャネルの組み合わせ」または「MRチャネル同士の組み合わせ」という結果でした。

「インターネット派」の医師では、1位~2位が「医療系ポータルサイトと他チャネルの組み合わせ」であり、「マルチメディア派」の医師では、1位~2位が「インターネット講演会と他チャネルの組み合わせ」でした。

ラボ編集部からのコメント

MRチャネルの選択率が最も高い「MR派」の医師であっても、MRチャネルとインターネットチャネルとの組み合わせが1~2位となっています。このことから、「他チャネルで得た情報の確認先としてMRを利用する」または、「MRから得た情報を他チャネルで確認する」といった動きを取る医師が多いと考えられます。

「インターネット派」「マルチメディア派」の医師でも、MRチャネルとインターネットチャネルとの組み合わせが1位と3位にランクインしています。

この点を踏まえると、MRが定期的にアプローチできている医師に対しては、各社で既に重要視されている講演会前後のMRによるフォローに加えて、医療系ポータルサイト上での医師の動向をMRにフィードバックする仕組みや、講演会後に配信元の医療系ポータルサイトで追加情報をシームレスに提供ができる仕組みの整備も重要になると考えられます。

また、今回の調査では、新薬の認知から優先処方までの各段階で「活用したいチャネル」に大きな変化がありませんでしたが、各段階で「必要とする情報の種類」には違いがあると考えられます。その他にも、「医師に情報提供を行うチャネルの順番も考慮が必要ではないか?」といった疑問も残っています。

この2点については、今後、医師へのインタビューにより明らかにしていきます。

出典

DM白書2023年夏号

調査期間:2023年4月17日~4月28日

調査方法:インターネット

有効サンプル数:医師5,129名