医師のチャネル利用実態と、チャネル連携への期待事項 - 国公立病院・インターネット派編 Vol.1 -

取材年月:2024年4月

医師は、処方決定にあたり薬剤情報をどのように収集しているのでしょうか。

本記事では、医師のチャネル利用方法と、新薬処方の段階ごとに収集する情報の内容についてのインタビューをご紹介します。

・診療科:代謝内分泌内科

・年代:30代

・メディアマインドシェア:インターネット派

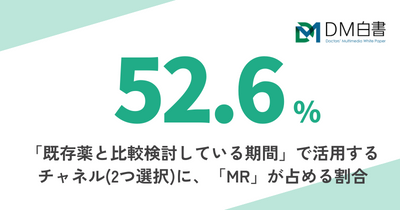

新薬処方の段階ごとのチャネル組み合わせニーズの調査※1では、段階ごとの差はほぼ無く、全段階で「医療系ポータルサイト×インターネット講演会」「医療系ポータルサイト×MR」の組み合わせが、1位、2位でした。

・新薬処方の段階

(1) (興味の有無に関わらず)薬剤の情報を収集している期間

(2) 既存薬と比較検討している期間

(3) 数例の処方をしている期間

(4) 処方選択肢の一つとして処方している期間

(5) (あるケースについては)最優先で処方している期間

また、メディアマインドシェア※2クラスタ別ではMR派/インターネット派/マルチメディア派でチャネル組み合わせの差はありましたが、新薬処方の段階ごとの大きな差はありませんでした。

本インタビューでは、新薬処方の段階ごとに、必要な情報や情報収集手段について医師にお話を伺い、医師ニーズに沿ったチャネル連携の形はどうあるべきか?を考察していきます。同様の内容でマルチメディア派の医師にインタビューした記事も公開していますので合わせてご覧ください。

>>>医師のチャネル利用実態と、チャネル連携への期待事項 - 私立病院・MR派編 -

- ※1 ラボ限定データ「新薬処方の各段階における医師のチャネル組み合わせ意向」

- ※2 媒体ごとの接触時間や影響度を測るための指標で、医師が疾患・薬剤情報を得る際に活用する媒体について全体を100%とした際に各メディアが占める割合。詳細はこちら

目次

主な情報収集チャネルは「インターネットサイト」

専門領域の疾患・薬剤情報に関する情報収集時に、先生が利用しているチャネルの活用度と、チャネルごとの利用状況は以下のとおりです。

チャネルごとの活用度と利用状況

| 項目 | 活用度 | 利用状況 |

|---|---|---|

| インターネットサイト※3 | 40% | 内訳は、医療系ポータルサイトからの情報収集が約75%、医師個人のブログやX(旧・Twitter)からの情報収集約25%。 |

| インターネット講演会(Web講演会)※4 | 30% | 医療系ポータルサイトから視聴。 |

| 先輩・同僚の医師仲間 | 20% | 1、2症例に処方し始めるときに、使用感や使い始めの良し悪しなどの情報を収集。医師個人のブログなどと併用。 |

| 製薬企業主催の勉強会・説明会 | 10% | 診療科全体の医師に対する説明会に参加することで、受動的に情報を得ることはある。 |

| MRからの説明(面談、電話) | 0% |

活用度は低いが、MRからの説明はほぼ100%対面の面談。 リモート面談はMRからの依頼がないので行っていない。 既存の薬剤は情報が充足しているので、新規処方の直前などでなければ、リモート面談の依頼があっても受けない。 |

| MRからの説明(メール) | 0% | 少しは来るが、あまり頭に残っていないので0%。 |

| 学会※5 | 0% | |

| 学会誌 | 0% | |

| 薬剤師 | 0% | |

| 医療系雑誌・新聞※6 | 0% | |

| その他 | 0% |

- ※3 製薬企業のウェブサイト、医療系ポータルサイト、メールマガジンも含む

- ※4 インターネット上にて視聴できる製薬企業主催もしくは共催の講演会

- ※5 学会場における企業ブース、学会共催セミナー含む

- ※6 学会誌を除く医療専門誌

「インターネットサイト」は、製薬企業のサイトと医療系ポータルサイト、どちらをよく利用されますか?

医療系ポータルサイトをよく利用しています。医療系ポータルサイト以外にも、医師個人のブログやX(旧・Twitter)も閲覧しています。利用割合は、医療系ポータルサイトが75%、医師個人のブログやXが25%ぐらいです。糖尿病関連の新薬情報やエビデンスなどを和訳でわかりやすくまとめてくれている、医師の個人ブログを見ることが多いですね。

ブログなどの個人が発信している情報は、どのような基準で信頼度を判断されているのでしょうか。

Google検索の上位に表示されたサイトをまず見るという感覚なので、サイト内の情報の信頼度にはあまり重きを置いていません。「発信されている医師個人の感想や情報だ」と認識した上で頭に残す程度です。

製薬企業のサイトに求める情報は、医療系ポータルサイトとは異なりますか?

はい。製薬企業サイトには、製薬企業が特にアピールしたいポイントが掲載されています。そのため、製薬企業のサイトには、新規薬剤の使用を患者さんに納得してもらうための情報(薬剤を使用することのメリットなど)を求めています。

処方検討段階ごとのチャネル活用方法:処方前の情報収集段階では、エビデンスを重視

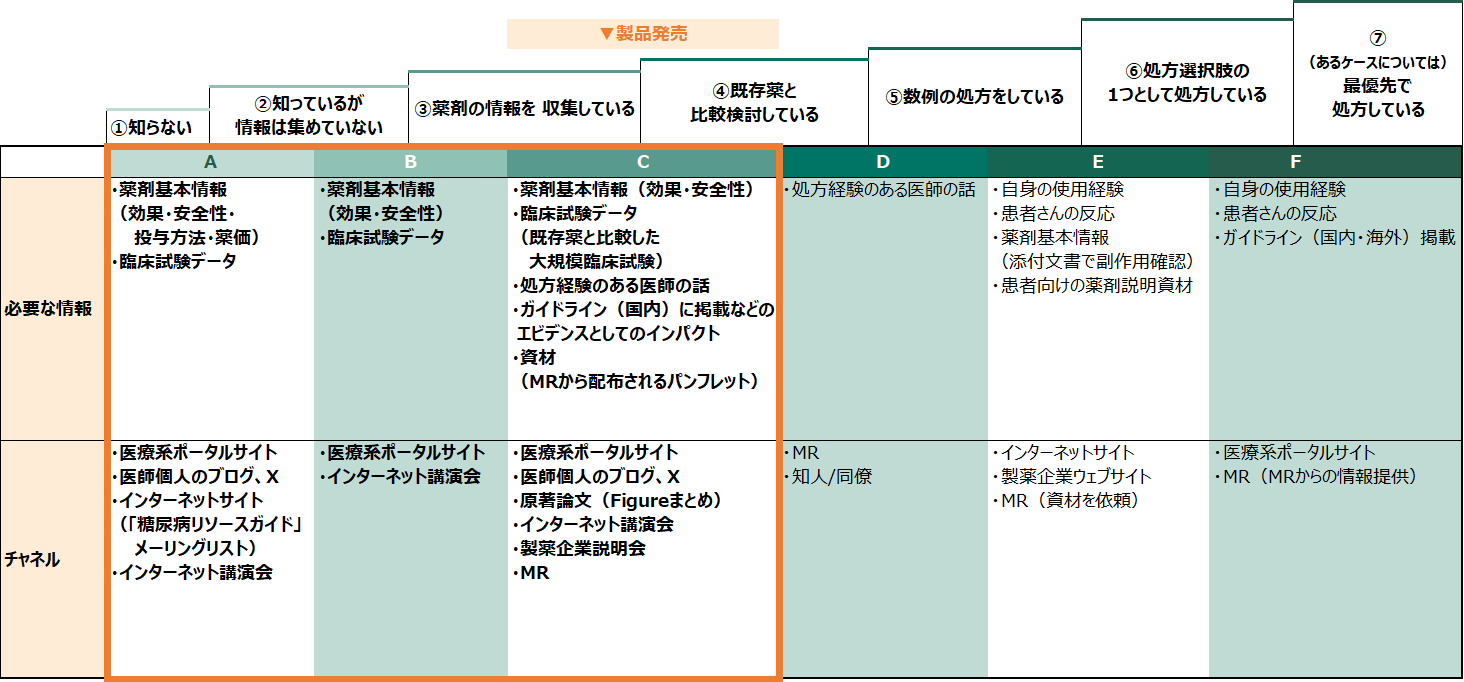

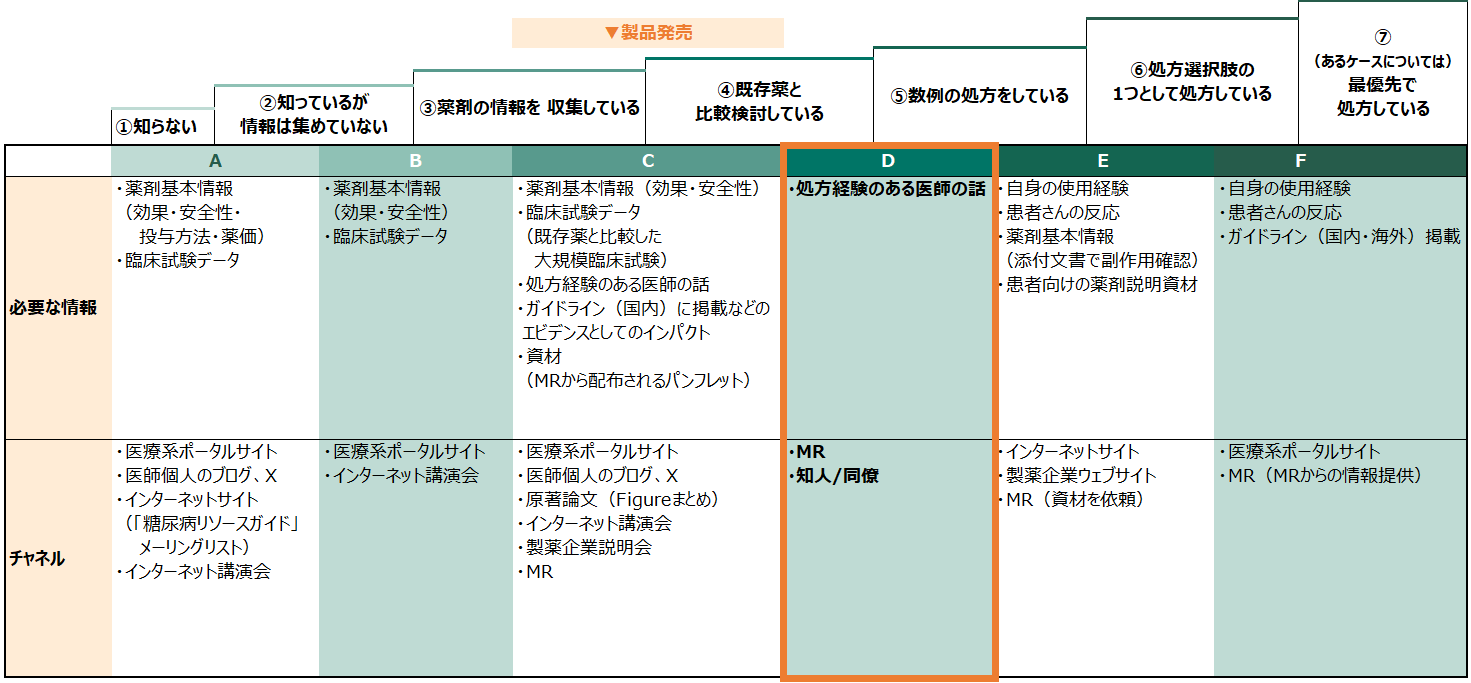

続いて、新薬処方の段階を7段階に分類し、次の段階に上がるために必要な情報と、その際に利用するチャネルについてお話を伺いました。

処方に至る検討段階を7段階に分けています。違和感のあるところはありますか?

違和感はありません。

A段階(「知らない」から、「知っているが情報を集めていない」)で必要な情報と、利用しているチャネルを教えてください。

製品名や薬効、投与方法、エビデンスなどの情報が必要です。薬価も気になりますね。わたしは、医療系ポータルサイトや医師個人のブログ、Xも利用していて、あまり意識しなくても必要な情報は入ってきます。ほかには、糖尿病関連の情報が集約されているサイト(「糖尿病リソースガイド」※7)のメーリングリストを毎週チラッと見たりもしています。

B段階(「知っているが情報を集めていない」から、「薬剤の情報を収集している」)ではどのような情報を活用されるのでしょうか?

A段階同様、薬効とエビデンスを確認します。効果があって他の薬剤に比べて副作用が少ないことや、海外のガイドラインに掲載されるなどの大きなインパクトがあると、その薬剤についてもっと情報を集めたいと思いますね。

B段階で利用するのはどのチャネルですか?

A段階と同じで、主に医療系ポータルサイトです。自分に関係のある専門領域の薬剤については基本的に「知った」という段階で情報を集めます。

C段階(「薬剤の情報を収集している」から、「既存薬と比較検討」)ではどのような情報が必要ですか?

わたしの場合、新薬承認後の発売前段階にあたりますが、ここでも必要なのは薬効とエビデンスです。加えて、既存薬と比較した大規模臨床試験の結果なども確認します。この段階では、原著論文のFigureをまとめたもの、医療系ポータルサイト、MRから配布されるパンフレットなど複数のチャネルで確認をしています。パンフレットの情報は、製薬企業に都合の良い内容かもしれないので疑い半分で見ています。

A段階~C段階で、処方判断に影響するのはどんな情報ですか?

MRから、担当エリアで数例使用した先生の反応を聞き、処方判断の参考にしています。また、国内のガイドラインに載るといった、エビデンスのインパクトが重要です。薬剤を使用した先生の反応が良く、エビデンスのインパクトがある新薬は、積極的に使いたいと思います。

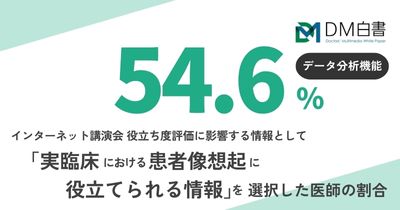

Web講演会からの情報収集の割合が30%と高めですが、Web講演会はどの段階で利用されますか?

A段階~C段階で、主に医療系ポータルサイトで視聴しています。

新薬発売後に、高名な先生がWeb講演会で薬剤の使用感などを話しているものは視聴されますか?

視聴はしますが、薬剤発売後は処方検討プロセスの後半で、わたし自身も処方しようというアクションに入っているので、Web講演会の内容で処方意向が影響されることはあまりありません。参考にする程度です。

処方検討段階ごとのチャネル活用方法:比較検討の情報収集段階では、薬剤の使用感に関する情報が必要

D段階(「既存薬と比較検討」から「数例の処方をしている」)ではどのような情報が必要ですか?

必要なのは、すでに薬剤を使用された先生の、効果と安全性両面における使用感です。例えば、血糖を下げる薬は副作用も伴うため、副作用が許容範囲内かというところを効果と同時に確認します。また、使用した先生の感想を数例聞けると安心感はありますね。

MRか同僚の医師から情報収集しますが、情報は乏しいのが実情です。この段階では患者さんの反応や、Xなどの患者さんからの情報はあまり参考にしません。

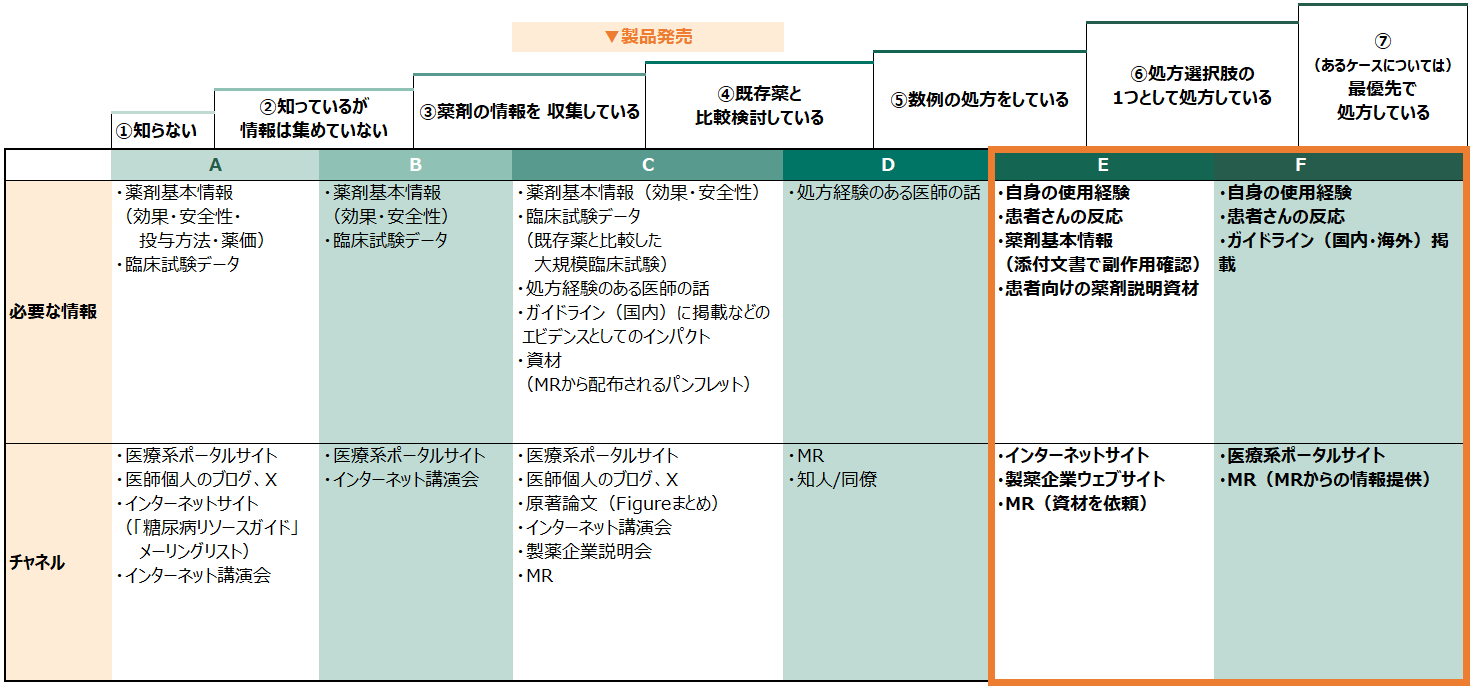

処方検討段階ごとのチャネル活用方法:数例処方以降の情報収集段階では、自身の使用感と患者さんの反応が重要

数例処方から最優先で処方までの段階についてお伺いします。E(「数例の処方をしている」から「処方選択肢の1つとして処方」)とF(「処方選択肢の1つとして処方」から「最優先で処方」)の段階ではどのような情報が必要ですか?

E段階では、自分自身の使用感と患者さんの反応が重要です。患者さんが、薬剤を使用して良かったと思っているのか、不満なのかというところを気にしています。自身の処方経験を重視するため、追加で情報を集めたり複数のチャネルを利用したりはしません。

実際に薬剤処方中に、患者さんの副作用が気になった時に情報を確認することはありますか?

あります。その際は、カルテなどから添付文書を検索して、副作用の頻度を調べます。

F段階ではどのような情報が必要になりますか?

E段階での自身の使用感と患者さんの反応が、より一層良いものであることが重要です。自身の感覚だけではなくお墨付きも欲しいので、国内のガイドラインに載ることや海外のガイドラインの上位に載ることも重要ですね。また、製薬企業が好きか嫌いかも、若干ですが影響します。利益主義の製薬企業が嫌いで、同じ薬効で並列の薬剤が複数ある場合には、その製薬企業の薬剤は選択肢から外すこともあります。

MRの対応が影響することはありますか?

MRの対応が影響することはありません。ただ、わたしが情報収集しようとしている各プロセスで、MRに連絡すればすぐに情報を提供してもらえるなど、情報収集のハードルを下げてもらえると、プラスに働くかもしれません。

先生が処方する前にイメージしていた期待値と、実際の使用感にマイナスのギャップがあった場合は、数例処方で止まることはありますか?

数例処方で止まります。今まで処方が止まった薬剤が3例ほどありますが、一度止まると処方優先度が上がることはありません。

情報収集時に積極的に複数のチャネルを利用するのは、数例処方前の「薬剤情報収集」「比較検討」段階

処方段階ごとに複数のチャネルを利用して情報を収集することはありますか?

A段階では、色々な情報をブレインストーミング的に頭の中に残したいので、チャネル間の連携はないぐらいの方がいいかなと思っています。

C段階では、最初に医療系ポータルサイトから受動的に情報が入ってきたあとに、説明会から情報を得ています。説明会がない場合は、医療系ポータルサイトの動画を見たり、製品名をキーワードにしてGoogle検索し、論文をまとめてくれている医師個人のブログなどでエビデンスを確認したりしています。製薬企業サイトは製薬企業側に有利な情報が多いと思っているのと、医療系ポータルサイトでも情報量は十分なので、製薬企業サイトやMRから情報収集することはありません。

情報収集される中で、各チャネルに期待する点はどんなことでしょうか。

医療系ポータルサイトで、あとで確認したい動画の保存や、過去動画の検索ができるといいと思います。製薬企業サイトは、患者さんの説得のために資材を取り寄せたりすることがあり、その手間が気になるぐらいですが、MRに頼めばすぐに持ってきてもらえますし、わたしが自ら情報を集めていくタイプなのでとくに改善してほしい点はありません。

複数のチャネルで情報収集する際に、「こうなっていると便利なのに」と思うのはどんな点でしょうか。

インターネット上のさまざまなサイトでエビデンスを確認しているので、よく利用する医療系ポータルサイト上で原著論文のFigureがまとまっていると、情報の再確認がしやすくなって使い勝手が良くなると思います。インターネット講演会視聴中でも、じっくり見たいスライドがさっと流されてしまうこともあります。主要なエビデンスデータの図表などが一箇所にまとまっていると探す手間が省けて助かります。

ラボ編集部から

今回は、メディアマインドシェア:インターネット派の、国公立病院 内分泌代謝科の先生に、新薬の「認知前」から「最優先処方」までの処方検討段階ごとにチャネル利用の実態を伺いました。

チャネル活用度は「インターネットサイト40%、インターネット講演会(Web講演会)30%」でしたが、処方検討段階ごとに処方に影響する情報、必要な情報、利用チャネルは異なっていることが分かりました。O先生は、承認前の早い段階からインターネットサイトを活用して情報収集を行っていますが、処方影響度の高い情報である、他の医師の薬剤使用経験をMRや知人同僚などリアルの場で取得しています。また、情報収集活動の中で、過去に確認した情報の再確認に不便さを感じている点も明らかになりました。

承認時の一時的な情報提供だけではなく、医師の処方検討段階に合わせ、医師それぞれが必要とする情報にスムーズにアクセスできる環境を整えることが必要といえそうです。

次回以降の調査

次回はマルチメディア派の先生のインタビュー記事を公開予定です。