MR未リーチ医師編:新薬処方検討段階ごとに、必要な情報・利用チャネルは異なるのか?Vol.3【DLあり】

「DM白書ラボ」では、DM白書本編に未収載のデータを提供しています。今回は、MRリーチの有無別に「処方検討段階ごとに重要視する情報とチャネル別情報とは?」を調査した結果をご紹介します。本調査は、「DM白書2024年冬号」(n=5,117名)の回答を対象としています。

医師は処方決定にあたり、薬剤情報をどのように収集しているのでしょうか。リサーチテーマ「医師ニーズに沿った最適なチャネルの組み合わせとは?」では、医師のチャネル利用について定量・定性調査を行っています。

「新薬処方検討段階ごとに、必要な情報・利用チャネルは異なるのか?【DLあり】※1」では、情報志向性クラスタ間でも、処方検討段階ごとのチャネルの使い方に大きな差がないことがわかりました。

また、続編の「新薬処方検討段階ごとに、必要な情報・利用チャネルは異なるのか?Vol.2【DLあり】※2」では、チャネル志向性(MR派/インターネット派/マルチメディア派)間で、各チャネルの活用意向は変わるものの、そのチャネルに求める情報の内容は変化しないことが判明しました。

本記事では、MR未リーチ医師※3とMRリーチあり医師の間で、チャネルに求める情報に差があるのかを定量調査しました。

- ※1 新薬処方検討段階ごとに、必要な情報・利用チャネルは異なるのか?【DLあり】

- ※2 新薬処方検討段階ごとに、必要な情報・利用チャネルは異なるのか?Vol.2【DLあり】

- ※3 設問「2024年7月~9月末で先生が定期的に取得されていた情報源について、あてはまる製薬企業をすべてお選びください。」により、「MR(面談)」に1社以上選択した医師を「MRリーチあり医師」、「該当企業はない」と回答した医師を「MR未リーチ医師」と定義。

目次

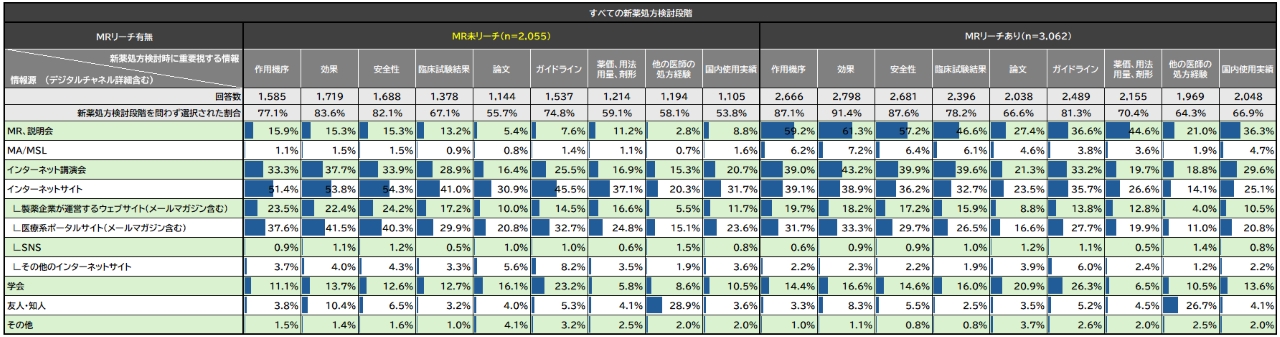

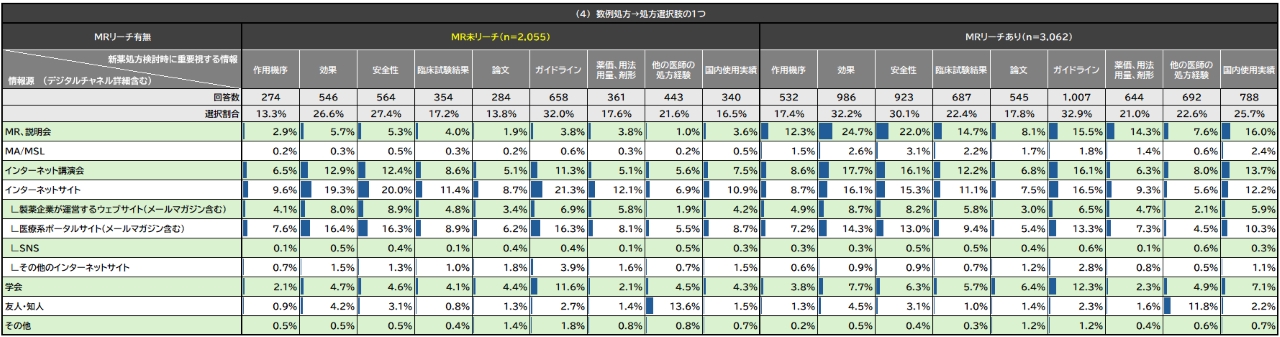

前提条件

- ● 設問「専門領域における新薬処方検討時に重要視する情報は、どのようにして得ますか?情報ごとに、情報源をすべてお選びください。」について回答を集計。処方検討段階として「(1)知らない→薬剤の情報収集」、「(2)薬剤の情報収集→既存薬と比較検討」、「(3)既存薬と比較検討→数例処方」、「(4)数例処方→処方選択肢の1つ」の4段階を設定して調査。

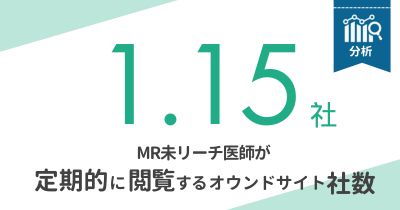

MR未リーチ医師が利用する情報源で最も高い割合を占めているのはインターネットサイト

※本記事に掲載されている図表をすべてダウンロードしてご利用いただくことができます。

MR未リーチ医師が選択する情報源で最も高い割合を占めているのはインターネットサイトでした。

どちらのグループも「効果」「安全性」「作用機序」を重視しており、この点においては共通の認識を持っています。いずれの重要視する情報についても、選択割合はMRリーチ医師の方が高いものの、傾向においては大きな差がないことが確認されました。

では、新薬処方検討段階ごとのMR未リーチ医師とMRリーチあり医師のチャネル別重要視する情報に差は出るのでしょうか?

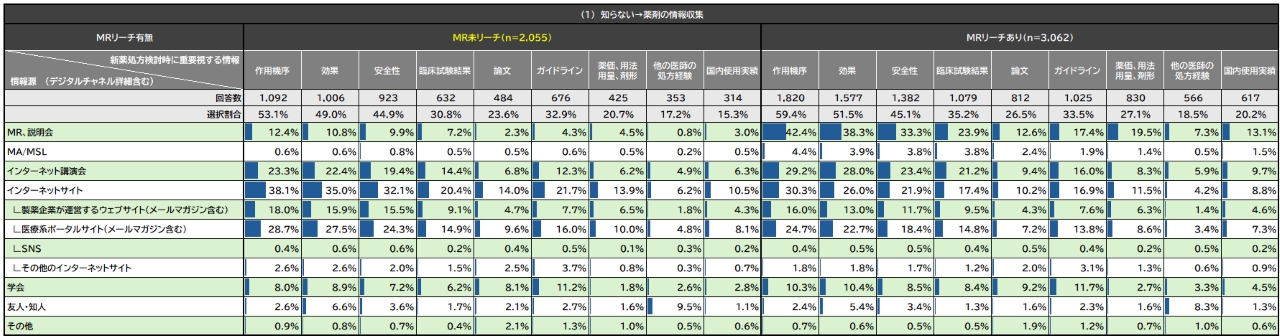

MR未リーチ医師であっても、情報収集初期段階では10%以上がMR、説明会を選択

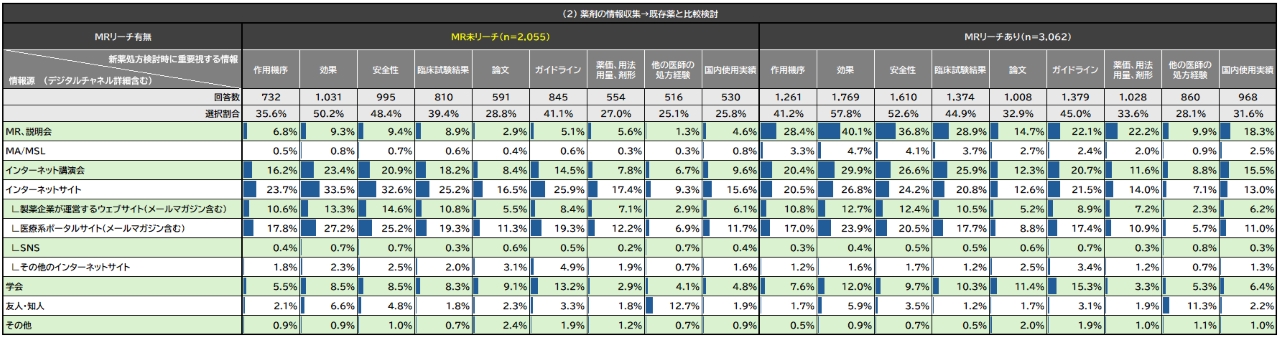

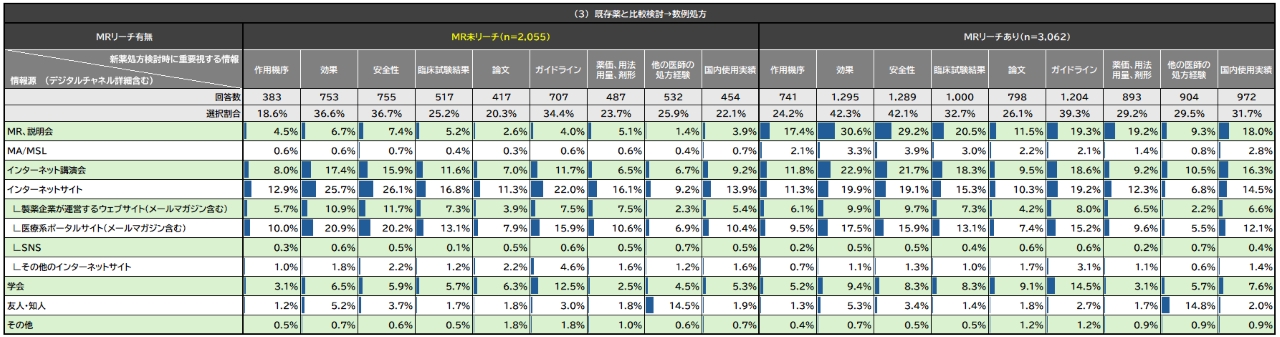

MR未リーチ医師とMRリーチあり医師の新薬処方検討段階ごとのチャネル別重要視する情報の結果です。

※本記事に掲載されている図表をすべてダウンロードしてご利用いただくことができます。

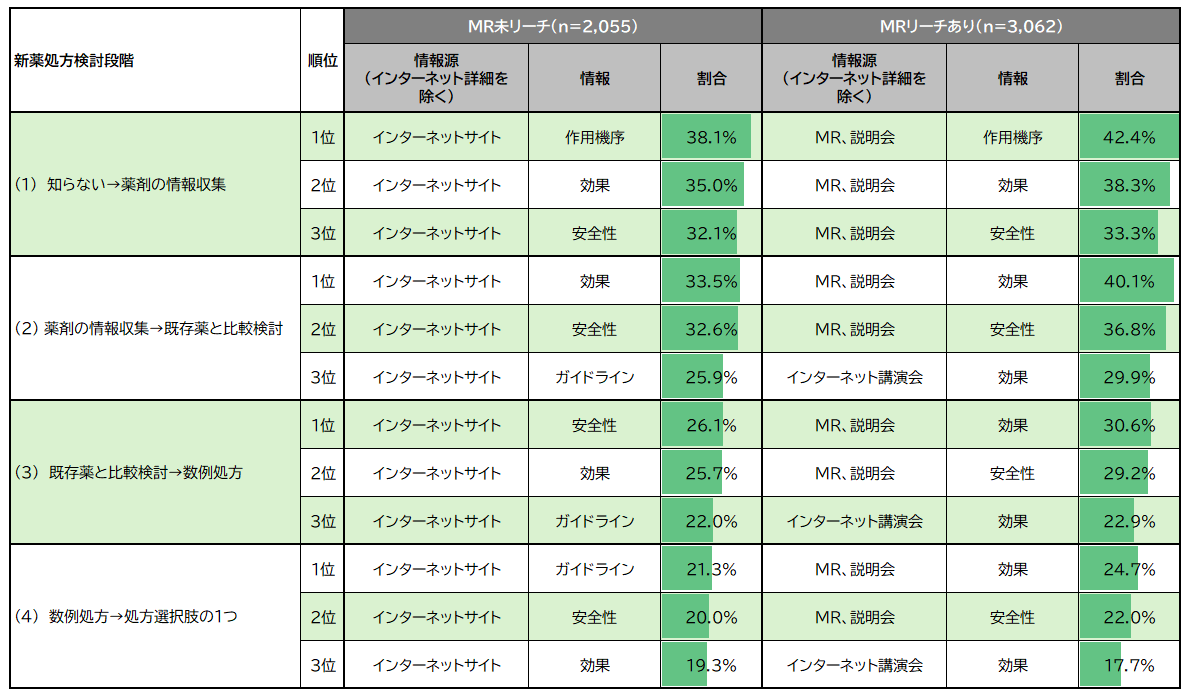

新薬処方検討段階に応じて見ても、インターネットが主要な情報源として位置づけられていることが確認され、MR未リーチ医師がどの段階にいるとしても、インターネットが重要であることが明らかになりました。

MR未リーチ医師の中でもMR、説明会を情報源としていないわけではなく、(1) 知らない→薬剤の情報収集の段階では10%以上がこのチャネルを情報源として選択していることが明らかになりました。

MR未リーチ医師群とMRリーチあり医師群が新薬処方検討段階別に選択する情報源と重要視する情報TOP3は以下のとおりです。

医師属性ごとの調査データ

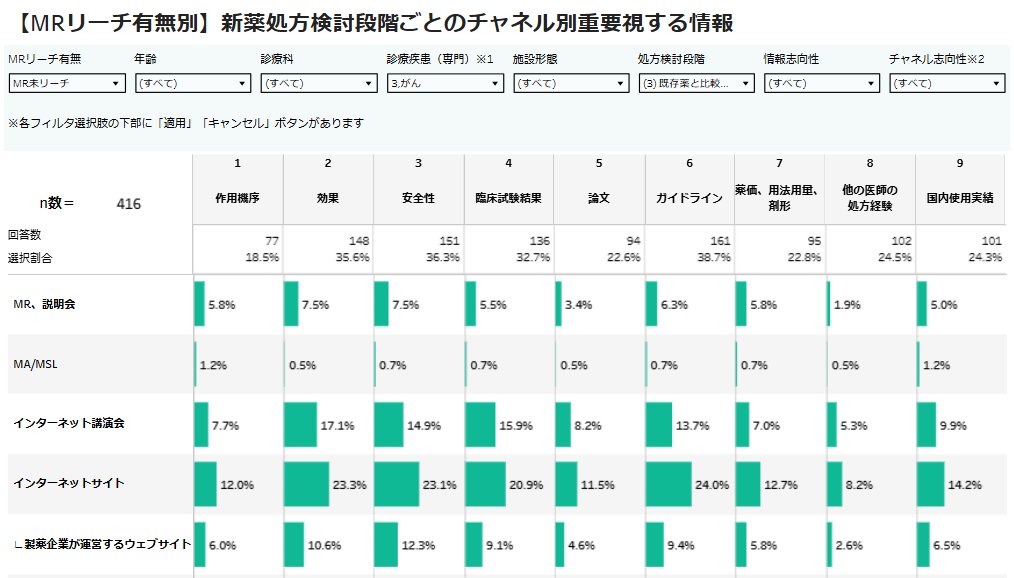

表「【MRリーチ有無別】新薬処方検討段階ごとのチャネル別重要視する情報」の(3)既存薬と比較検討→数例処方の段階では、MR未リーチ医師群ではインターネットサイトで得る情報として「安全性」(26.1%)、「効果」(25.1%)、「ガイドライン」(22.0%)の順で選択されています。

診療疾患(専門)が「がん」のMR未リーチ医師群では、「ガイドライン」(24.0%)、「効果」(23.3 %)、「安全性」(23.1 %)の順で選択されています。

医師属性によって異なる結果となっていますので、詳細は「データ分析機能を使う」よりご確認ください。

※データ分析機能のご利用には、オプション契約が必要です。お問い合わせはこちら

ラボ編集部からのコメント

新薬処方検討段階ごとのチャネル別重要視する情報では、MR未リーチ医師でも(1) 知らない→薬剤の情報収集の段階において、MR、説明会から情報を得ると回答した医師が10%を超えることがわかりました。これにより、定期的にMRと接触していない医師も、状況に応じたMRによる情報提供は必要としていると言えるでしょう。MR未リーチ医師のMRとの接触方法としては、利用度の高いインターネット講演会、医療系ポータルサイト(メールマガジン含む)、製薬企業が運営するウェブサイト(メールマガジン含む)を通しての連絡が想定されます。そのため、インターネット講演会や医療系ポータルサイト(メールマガジン含む)、製薬企業が運営するウェブサイト(メールマガジン含む)とMRが連携できる仕組み作りが求められます。

また、MRリーチあり医師に対してはMRを軸としたオムニチャネル展開が方向性として適切である可能性が高いでしょう。しかし、全医師の約40%を占めるMR未リーチ医師の情報源の上位3チャネルは医療系ポータルサイト(メールマガジン含む)、インターネット講演会、製薬企業が運営するウェブサイト(メールマガジン含む)であり、MR、説明会はその中に含まれていませんでした。MR、説明会に代わり、製薬企業が運営するウェブサイト(メールマガジン含む)が多く利用されていることから、製薬企業としての公式な情報はMR、説明会からではなく、製薬企業が運営するウェブサイト(メールマガジン含む)からの情報提供を求めていることが考えられます。

MR未リーチ医師の情報ニーズについて、実際に処方を意思決定する(3) 既存薬と比較検討→数例処方以降は、MRリーチあり医師とは反対に、わずかではあるものの「安全性」が「効果」を上回っています。MRが医師の情報ニーズと一致しない「効果」に焦点を当てた訴求を行っていることが、MR未リーチ医師がMRから定期的な情報提供を受けなくなった状況の一因という可能性も考えられるのではないでしょうか。

今後明らかにしていくこと

MR未リーチ医師へ効果的なアプローチを行うため、引き続きMR未リーチ医師の実態やニーズを調査していきます。

(文:中嶋)

出典

DM白書2024年冬号 (ラボ限定設問)

調査期間:2024年10月4日~10月17日

調査方法:インターネット調査

有効サンプル数:医師5,117名