医師のチャネル利用実態と、チャネル連携への期待事項 - 私立病院・MR派編 -

取材年月:2024年4月

医師は、処方決定にあたり薬剤情報をどのように収集しているのでしょうか。

本記事では、医師のチャネル利用方法と、新薬処方の段階ごとに収集する情報の内容についてインタビューした内容をご紹介します。

・診療科:精神科

・年代:40代

・メディアマインドシェア:MR派

新薬処方の段階を以下5段階とし、段階ごとのチャネル組み合わせニーズを調査したところ、段階ごとの差はほぼ無く、全段階で「医療系ポータルサイト×インターネット講演会」「医療系ポータルサイト×MR」の組み合わせが、1位、2位でした。

・新薬処方の段階

(1) (興味の有無に関わらず)薬剤の情報を収集している期間

(2) 既存薬と比較検討している期間

(3) 数例の処方をしている期間

(4) 処方選択肢の一つとして処方している期間

(5) (あるケースについては)最優先で処方している期間

また、メディアマインドシェア※1クラスタ別ではMR派/インターネット派/マルチメディア派でチャネル組み合わせの差はありましたが、新薬処方の各段階での大きな違いはありませんでした。

今回は、医師へのインタビューを通して、新薬処方の段階ごとに、医師が必要な情報や情報収集手段についてお話を伺うことで、医師ニーズに沿ったチャネル連携の形はどうあるべきか?を考察していきます。

>>> ラボ限定データ「新薬処方の各段階における医師のチャネル組み合わせ意向」

- ※1 媒体ごとの接触時間や影響度を測るための指標で、医師が疾患・薬剤情報を得る際に活用する媒体について全体を100%とした際に各メディアが占める割合。詳細はこちら

目次

主な利用チャネルは「MRからの説明(面談、電話)」

専門領域の疾患・薬剤情報に関する情報収集について、先生が利用しているチャネル活用度と、チャネルごとの利用状況を下記表にまとめました。

チャネルごとの活用度と利用状況

| 項目 | 活用度 | 利用状況 |

|---|---|---|

| MRからの説明(面談、電話) | 35% |

専門領域である中枢神経系の薬剤を販売している製薬企業8名ほどのMRと定期的に面談 MR来訪時に、最近使用した薬剤の情報などをまとめて質問 |

| インターネットサイト※2 | 25% |

新薬情報や、副作用情報を手早く調べるために利用 専門領域より、非専門領域の薬剤情報の収集で利用することが多い |

| 先輩・同僚の医師仲間 | 12% | 最近使用した新しい薬剤についての話題を昼食時などに話す |

| 製薬企業主催の勉強会・説明会 | 10% |

DIや地域の話題などの情報を収集 うつ病の薬剤などはクリニックの先生の方がよく使用しているので、使用経験などの臨床に即した話を参考にしている |

| インターネット講演会※3 | 5% | 時間のあるときに聞き流す程度 |

| 学会※4 | 5% |

現地開催の学会に参加 現地開催以外では参加しない |

| 学会誌 | 3% | 学会誌「日本精神神経学会」、「臨床精神薬理」など |

| 薬剤師 | 3% | 古い薬剤について聞くことがある。割合は低いが非常に助かる |

| MRからの説明(メール) | 2% | MRとのアポイント連絡 |

| 医療系雑誌・新聞※5 | 0% | |

| その他 | 0% |

- ※2 製薬企業のウェブサイト、医療系ポータルサイト、メールマガジンも含む

- ※3 インターネット上にて視聴できる製薬企業主催もしくは共催の講演会

- ※4 学会場における企業ブース、学会共催セミナー含む

- ※5 学会誌を除く医療専門誌

「MRからの説明(面談、電話)」に対して、「MRからの説明(メール)」の利用度が低いのはなぜでしょうか?

ほとんどがアポイントのみのメールだからです。わたしがZoom面談を好まないことをMRが把握していて、メールでコンテンツが送られてくることもほとんどありません。

「インターネットサイト」は、製薬企業のサイトと医療系ポータルサイトのどちらを閲覧されますか?

製薬企業のサイトよりも、医療系ポータルサイトをよく利用しています。m3のDI掲示板などを見ることもありますが、参考になるものはあまりありませんね。m3は、専門領域よりも非専門領域の薬剤情報の収集で利用することが多いです。

「製薬企業主催の勉強会・説明会」ですが、働き方改革で頻度が減ったりしていますか?

精神科では、製薬企業主催の勉強会や説明会は以前から昼休みの時間帯に開催されていますので、あまり影響はありません。

「インターネット講演会」が「インターネットサイト」よりも利用度が低いのはなぜでしょうか?

通勤時間が長いので、インターネット講演会は、時間のあるときに聞き流すという使い方が多いのですが、終了後に質問することができないのであまり利用していません。

処方検討段階ごとのチャネル活用方法

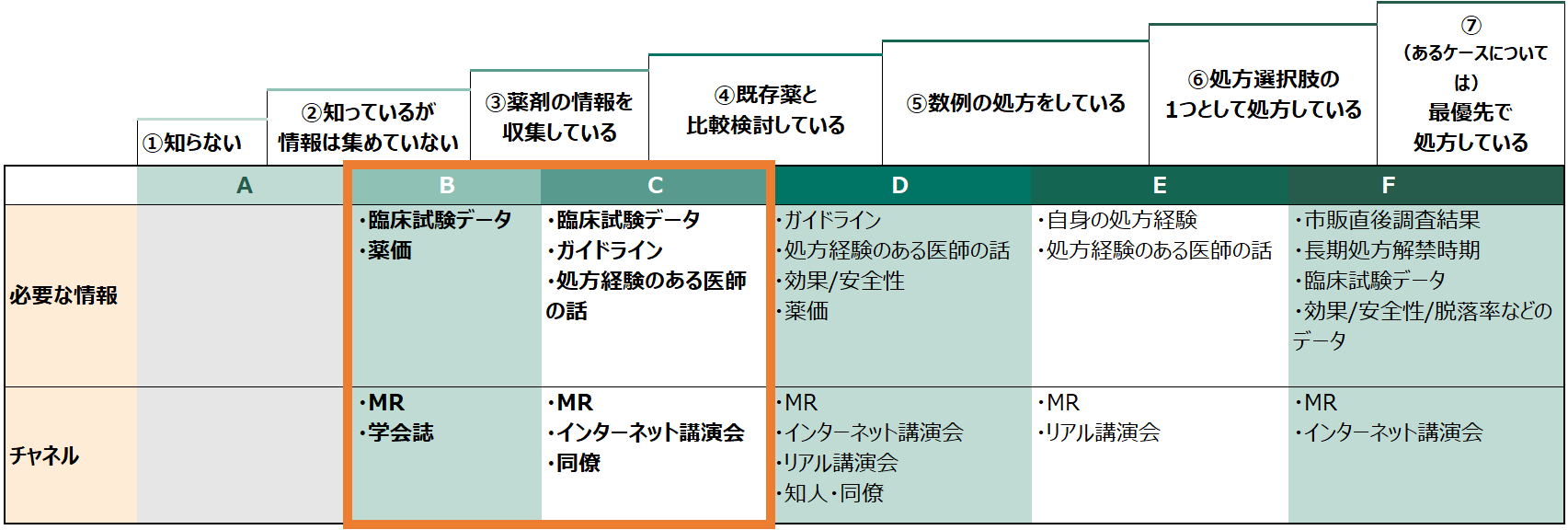

続いて、新薬処方の段階を7段階に分類し、次の段階に上がるために必要な情報と、その際に利用するチャネルについてお話を伺いました。

処方前の情報収集段階では、処方対象の患者イメージを固めたい

処方に至る検討段階を7段階に分けています。違和感のあるところはありますか?

違和感はありません。だいたいこの流れで検討していますが、「知っているが情報を集めていない」という段階はないかもしれません。知ったらまず情報を集めます。

では、ここから段階ごとにお話を伺います。B段階※6で、主に利用しているチャネルはMRですか?

- ※6 B段階 「知っているが情報を集めていない」から、「薬剤の情報を収集している」

はい。処方検討の初期の段階は、ほぼ100%MRから情報収集をします。発売記念講演会がある時はインターネット講演会を視聴しますし、講演会の内容についてMRに確認することもあります。学会誌は5%程度の利用です。

C段階※7ではどのような情報を活用されるのでしょうか?

- ※7 C段階 「薬剤の情報を収集している」から、「既存薬と比較検討している」

MRから臨床試験などのデータを提供してもらいます。また、全国区で開催されるインターネット講演会を視聴し、薬理作用や海外のガイドラインなどを基に薬剤を使用する患者イメージを形成していきます。

この段階で周囲の先生たちが先行して処方し始めたら話を聞くこともありますが、わたしが割と早く処方する方なので、あまり頻度は高くありません。

処方前の情報収集段階で先生が重要視することは何でしょうか?

薬剤の効果がわかる治験データ、海外データや海外のガイドラインです。

比較検討の情報収集段階では、患者イメージを固めるための情報が必要

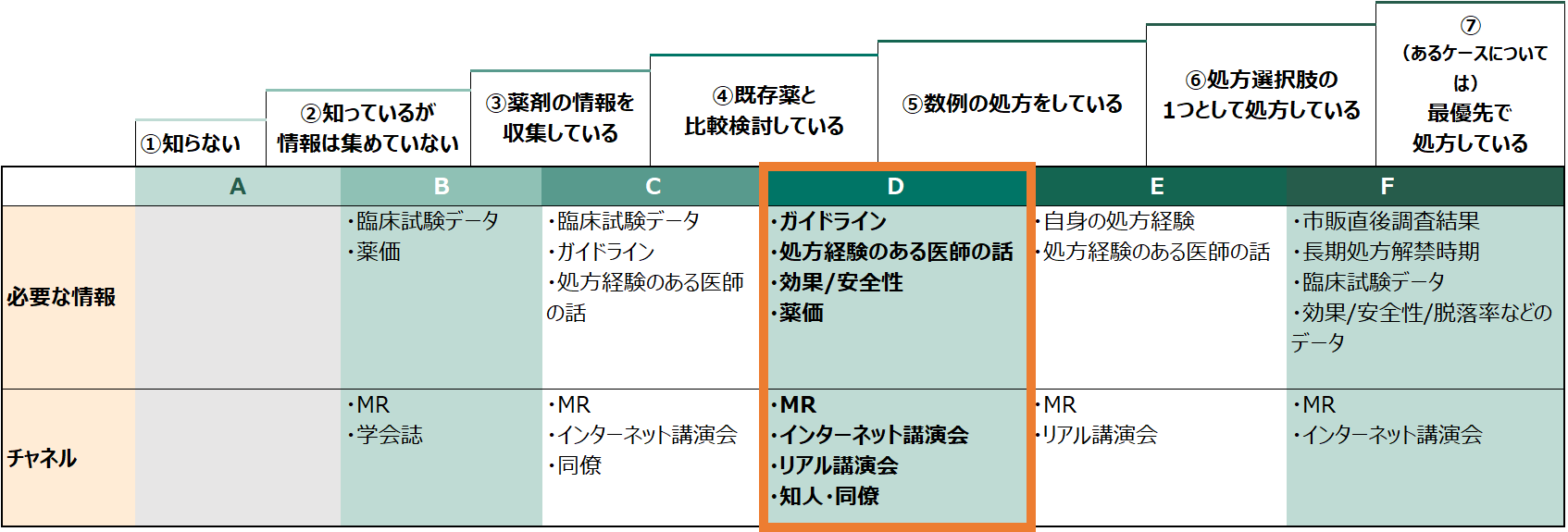

D段階※8で必要な情報は、B,C段階※9とは異なるのでしょうか?

- ※8 D段階 「既存薬と比較検討している」から「数例の処方をしている」

- ※9 B段階 「知っているが情報を集めていない」から、「薬剤の情報を収集している」、C段階 「薬剤の情報を収集している」から、「既存薬と比較検討している」

D段階では、薬剤を使用する患者イメージを固めるために、ガイドラインを確認したり、実際に処方した先生の話を聞いたりします。薬価と効果とのバランスを見てクセの強い薬剤ではないか?といった安全性の面や、また、患者への負担がかかりにくいか、など、さまざまな点で情報収集します。

既存薬と比較検討した結果、「処方しない」ということもあるのでしょうか?

わたしの場合はほとんどありません。「既存薬と比較検討している」段階までに集めた情報に納得感があれば、「数例の処方をしている」へ進みます。

処方をやめておこう、となるのはどんな場合ですか?

数例処方へ進まない薬剤は、処方のために特殊な資格が必要でシステム上使えない薬剤や、薬価とのバランスを考えるとクセの強い薬剤などが該当します。また、新薬発売直後は投薬制限があるため、患者が2週間ごとに受診するメリットがない場合は、長期処方解禁となるまで処方を見送ることはあります。精神科で安定している患者は1ヵ月処方が原則で、投薬制限が解除されないと処方しづらい、という背景があります。

新薬発売後、実際に処方決定するまでは、どれぐらいの期間なのでしょうか?

新薬が発売されてから処方するまでの期間は1ヵ月ほどですね。

数例処方以降の情報収集段階では、薬剤の良さを実感することが必要

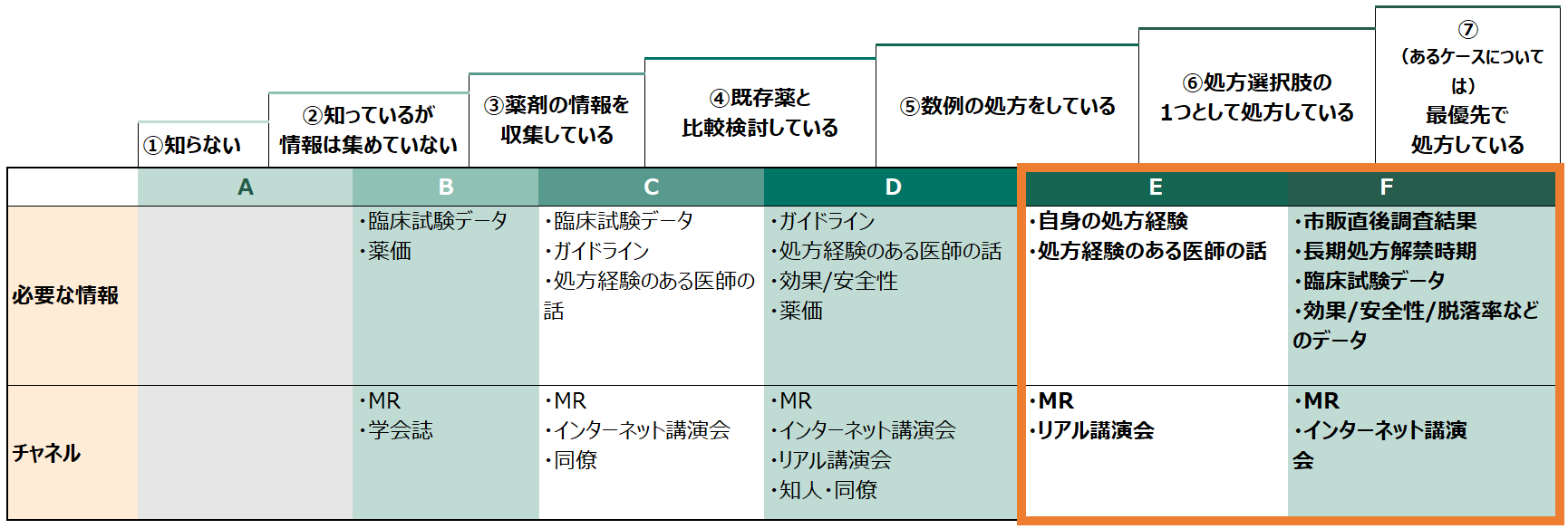

では、続いて数例処方から最優先で処方までの段階についてお伺いします。E※10とF※11の段階ではどのような情報が必要ですか?

- ※10 E段階 「数例の処方をしている」から「処方選択肢の一つとして処方」

- ※11 F段階 「処方選択肢の一つとして処方」から「最優先で処方」

実際の処方経験です。数例処方以降の段階では、まずは自身の処方経験で薬剤の使い勝手の良さを実感できることが重要です。また、リアル講演会の場で、先行して新薬を処方している先生の講演を聞き、講演後に副作用などの少し聞きづらいことを質問することもあります。処方経験のある先生方のお話などから、自身の薬剤に対する考えの裏付けをとっていきます。

リアル講演会の情報はMRから入手するのでしょうか?

はい。MRからですね。

F段階では、市販直後調査結果や長期処方解禁時期以外に必要な情報はありますか?

効果や安全性、脱落率といった客観的なデータも必要です。薬剤の使用を継続できていることが重要です。

F段階で、あとから発売された薬剤が既存薬を抜いて先に第一選択薬になることはありますか?

あります。F段階は2~3年という長い期間となるため、そのようなケースもありますね。

情報収集時に複数のチャネルを利用することはあまりない

処方前の段階で、MR/医療系ポータルサイトなど、複数のチャネルを連携して利用する形での情報収集を行うことはありますか?また、今はできていないけれどこうなっていたら使いやすいのに、といった不満はありますか?

処方前の段階では、医療系ポータルサイトにはDIぐらいしか載っていないので、複数のチャネルを利用した情報収集はほとんどしていません。強いて言えば、インターネット講演会の内容をMRに確認することがある程度です。

処方後は複数のチャネルを利用した情報収集をされますか?こちらも、現在の情報提供について不満があれば合わせて教えてください。

特にありません。チャネルの組み合わせへの要望ではないのですが、処方後は、処方経験のある医師の評価をもっと聞きたいと思っています。

インターネット講演会などで、処方経験のある医師の声を聞く機会は少ないのでしょうか?

「数例の処方をしている」の段階に入ると、リアル講演会では処方経験のある先生の話が聞けるのですが、インターネット講演会ではそのような機会は少ないと感じています。

処方段階ごとに必要な情報は異なるが、製品発売時にしか情報提供がない

主な利用チャネルはMRということで、ほぼすべての段階でMRからの情報収集をされていますが、MRの対応がもっとこうなっていたらいいのに、と思うことはありますか?

新薬承認後にあたる、「薬剤の情報を収集している」から、「既存薬と比較検討している」あたりのMRからの情報提供は手厚すぎるほど十分だと感じています。ですが、客観的なエビデンス情報をもとに薬剤についてディスカッションできるMRは頼りになると思いますが、「使ってください!」だけだと、頻回に来てくれるのはありがたいけど熱心すぎるかなと思ってしまいます。不満というわけではないのですが。

先生の質問に答えられないMRもいますか?

その場で即答できないこともありますが、持ち帰って後日回答してくれるMRも多いので、その点ではMRの対応に特に不満はありません。

数例処方以降のMRからの情報提供はいかがでしょうか。

「処方選択肢の一つとして処方」の段階になると、MRからの情報提供スピードは遅く、情報量も少なくなってくる印象です。月1回程度の情報提供はありますが、投薬制限解除のタイミングや、市販後調査結果が出るまではあまり大きな情報はありません。

「処方選択肢の一つとして処方」のあと第一選択薬とならなくても、ニッチな使い方などの処方例についての情報提供があれば、処方量にプラスの影響があるかもしれません。

わたしは処方医の体験談をできるだけ多く入手したいと考えていますが、発売からかなり時間が経つとMRからの情報提供は少なく、不満を感じることがあります。必要な情報は、MRからメールでいち早く案内してほしい、とも思っています。

MRや製薬企業の対応で、先生の薬剤の使い方や薬剤に対する考えが変わることはありますか?

処方前までにMRの情報提供にスピード感や熱心さがあればいいのですが、スピード感がなく、訪問頻度が少ない場合は処方時期を遅らせることはあります。

ラボ編集部から

メディアマインドシェアMR派の先生のお話から、学会情報の確認やインターネット講演会、リアル講演会への参加など、行動のきっかけにはMRの情報提供があることがうかがえました。処方検討段階別の情報収集においても、情報収集、処方検討、処方継続に向けたどの段階でもMRからの情報提供に加え、さらに理解を深めるために各チャネルが選択されていることが分かりました。

また、「発売時の情報提供は十分だが、それ以降情報提供のスピードも情報量も少なくなる」「処方経験のある医師の経験談をもっと聞きたい」など、承認後フェーズでの情報提供への不満点が挙げられました。

先んじて承認され、処方選択肢の1つに入っていても、発売後の情報提供内容やMRの対応によっては、他剤にアドバンテージを取られてしまうことがあることも、今回のインタビューでは明らかになりました。

処方検討段階によって異なる医師のニーズに合わせて情報提供を行うことが、処方拡大において重要と言えるでしょう。

次回以降の調査

チャネル利用実態インタビューは、MR派/マルチメディア派の先生にお話を伺っていきます。今回はMR派の先生にお話を伺いましたが、マルチメディア派の先生のチャネル活用の実態はまた異なるものなのではないでしょうか。次回はマルチメディア派の先生のお話を紹介します。(2024年9月公開予定)