医師のチャネル利用実態と、チャネル連携への期待事項 - 一般病院・マルチメディア派編 -

取材年月:2024年4月

医師は、処方決定にあたり薬剤情報をどのように収集しているのでしょうか。

本記事では、医師のチャネル利用方法と、新薬処方の段階ごとに収集する情報の内容についてインタビューした内容をご紹介します。

・診療科:代謝・内分泌・糖尿病科

・年代:40代

・メディアマインドシェア:マルチメディア派

新薬処方の段階ごとのチャネル組み合わせニーズの調査※1では、段階ごとの差はほぼ無く、全段階で「医療系ポータルサイト×インターネット講演会(インターネット講演会)」「医療系ポータルサイト×MR」の組み合わせが、1位、2位でした。

・新薬処方の段階

(1) (興味の有無に関わらず)薬剤の情報を収集している期間

(2) 既存薬と比較検討している期間

(3) 数例の処方をしている期間

(4) 処方選択肢の一つとして処方している期間

(5) (あるケースについては)最優先で処方している期間

また、メディアマインドシェア※2クラスタ別ではMR派/インターネット派/マルチメディア派でチャネル組み合わせの差はありましたが、新薬処方の各段階での大きな違いはありませんでした。

>>> ラボ限定データ「新薬処方の各段階における医師のチャネル組み合わせ意向」

本インタビューでは、新薬処方の段階ごとに医師が必要な情報や、情報収集手段について医師にお話を伺い、医師ニーズに沿ったチャネル連携の形はどうあるべきか?を考察していきます。同様の内容でインターネット派の医師にインタビューした記事も公開していますので合わせてご覧ください。

>>> 医師のチャネル利用実態と、チャネル連携への期待事項 - 国公立病院・インターネット派編 -

- ※1 ラボ限定データ「新薬処方の各段階における医師のチャネル組み合わせ意向」

- ※2 媒体ごとの接触時間や影響度を測るための指標で、医師が疾患・薬剤情報を得る際に活用する媒体について全体を100%とした際に各メディアが占める割合。詳細はこちら

目次

主な利用チャネルは「MRからの説明(面談、電話)」

専門領域の疾患・薬剤情報に関する情報収集について、先生が利用しているチャネル活用度と、チャネルごとの利用状況を下記表にまとめました。

チャネルごとの活用度と利用状況

| 項目 | 活用度 | 利用状況 |

|---|---|---|

| MRからの説明(面談、電話) | 30% |

原則対面で面談。MRや学術担当から情報収集。 リモートはあまり利用していない。 |

| インターネットサイト※3 | 20% |

新薬情報は、医療系ポータルサイトのニュースで最初に知る。 医療系ポータルサイトは日経メディカルとm3を利用。 製薬企業サイトではインタビューフォームを確認する。 |

| インターネット講演会(Web講演会)※4 | 20% |

1日に1本程度、KOLを含めたほかの先生の薬剤使用経験についての講演を視聴している。 子どもの世話をしながら視聴しておりじっくり視聴することはできない。 |

| MRからの説明(メール) | 10% |

メールの量は多いがMRからのメールは必ず目を通している。 インターネット講演会の案内など自分に必要な案内メールは、フォルダに分けて保存している。 |

| 製薬企業主催の勉強会・説明会 | 10% | 子どもが生まれるまでは現地開催の勉強会などに参加していたが今は難しい。 |

| 学会誌 | 10% | 「日本内科学会雑誌」を読んでいる。 |

| 学会※5 | 0% | 子どもが生まれるまでは現地開催の学会に参加していたが今は難しい。 |

| 先輩・同僚の医師仲間 | 0% | とくに聞ける相手がいない。 |

| 薬剤師 | 0% | 専門領域の薬剤については、薬剤師よりも自分の方が詳しい。 |

| 医療系雑誌・新聞※6 | 0% | 医療系雑誌は読まない。 |

| その他 | 0% |

- ※3 製薬企業のウェブサイト、医療系ポータルサイト、メールマガジンも含む

- ※4 インターネット上にて視聴できる製薬企業主催もしくは共催の講演会

- ※5 学会場における企業ブース、学会共催セミナー含む

- ※6 学会誌を除く医療専門誌

最も多く利用されているのがMRですが、対面とリモートだとどちらの方が多いのでしょうか?

MRとは原則対面で会っています。リモートだと自分の手元にある資料などをMRと一緒に見ることができず、自分が何ページ目を見ているのか、どのグラフの話をしているのかが伝わりづらくディスカッションしづらいと感じています。コロナ禍でMRの訪問がないときも、製薬企業の事務所に行って対面で面談していました。製薬企業の学術担当から情報提供してもらうこともあります。学術担当が遠方の場合はリモート面談を行うこともあります。

学術担当からはどんな情報を収集していますか?

承認前の新薬情報や原著論文です。MRは提供できる情報に制限がありますが、学術担当であれば提供可能な情報もあるので、学術担当にコンタクトを取って情報収集しています。

学術担当から情報収集する頻度はどの程度ですか?

学術担当からの情報収集は、MR利用度の30%のうち10%もなく、全体の3%程度です。ただ、提供してもらう情報の充実度は高いと思っています。

インターネット講演会ではどのように情報収集していますか?

全国で開催されている講演会と、エリアで開催されている講演会のどちらも視聴しています。全国講演会よりエリア講演会のほうが、医師のより率直な使用経験などを知ることができますし、さまざまな先生の使用経験などを聞けるのでおもしろいですね。

MRからのメールはチェックされますか?

はい。インターネット講演会の案内などはフォルダに分けて保存しています。ただ、メールだと古いものがどんどん下にいって見つけにくくなってしまいます。紙媒体であれば机の上に日付順に並び替えておけるので、紙媒体で送ってくれるように伝えています。

学会や製薬企業主催の勉強会をあまり利用していない理由を教えてください。

以前は、学会や製薬企業主催の勉強会には現地で参加していましたが、子どもが生まれてからは参加が難しくなっています。

処方検討段階ごとのチャネル活用方法

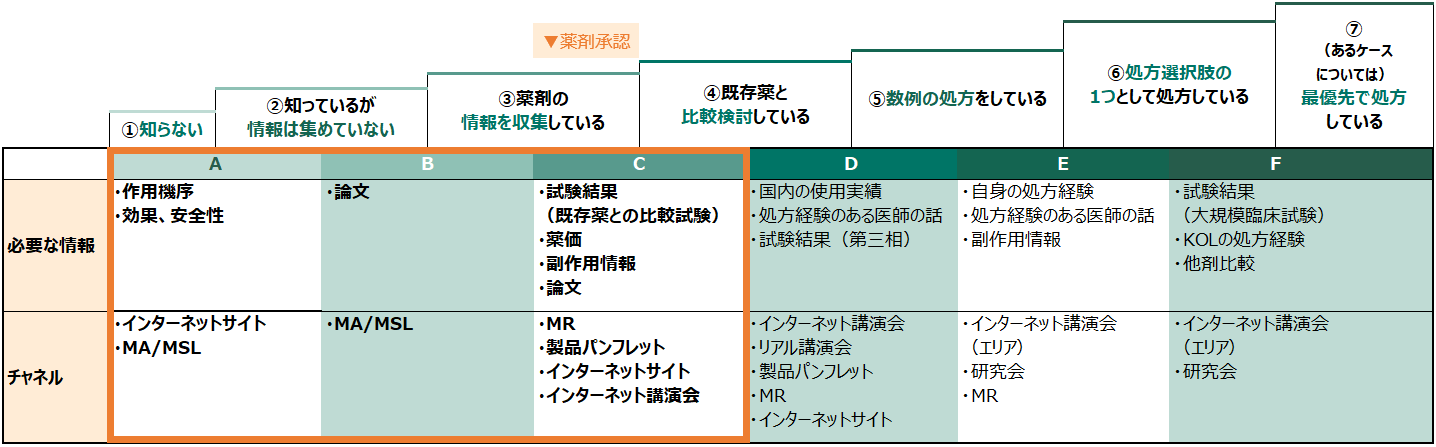

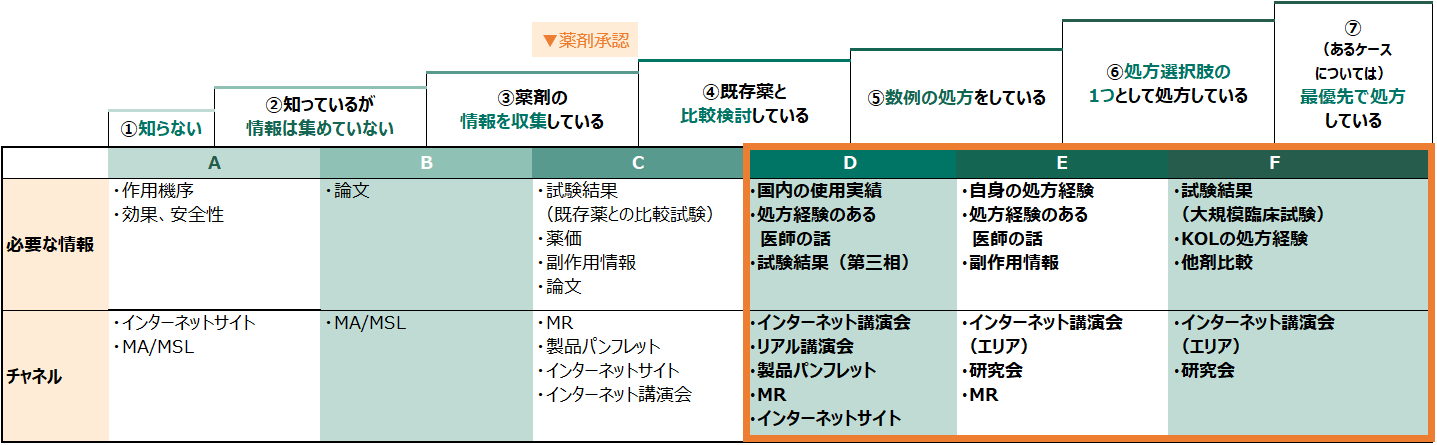

続いて、新薬処方の段階を7段階に分類し、次の段階に上がるために必要な情報と、その際に利用するチャネルについてお話を伺いました。

処方前の情報収集段階では、製薬企業MR(学術)、インターネットサイトで情報収集

処方に至る検討段階を7段階に分けています。違和感のあるところはありますか?

違和感はありません。

A段階(「知らない」から、「知っているが情報を集めていない」)ではどのチャネルを利用していますか?

知らなかった薬剤の情報は、日経メディカルなどのニュースから入手しています。第三相試験の前後からは医療系ポータルサイトのニュースとして入ってきます。その後は、製薬企業の学術担当に連絡をとって、ニュース記事のもとになった原著論文などを提供してもらいます。この段階だとMRはコンプライアンス上対応できないはずなので、学術担当から情報収集します。

この段階ではどのような情報が必要ですか?

作用機序や効果、安全性に関する情報です。まだ知識が乏しい段階なので、できる限り情報を入手するように努力します。特に製薬企業の学術担当からの情報が重要ですが、学術担当にも知識レベルに差があり、レベルの高い方が対応してくれるととても助かります。

B段階(「知っているが情報を集めていない」から、「薬剤の情報を収集している」)について教えてください。

薬剤の効果についてインパクトのある発表があると、MRや学術担当から原著論文を取り寄せます。ただ、B段階は新薬の承認前の段階だと思うので、まだ実際にその薬剤が承認されて使えるかどうかわかりません。そのため、気になった薬剤の論文などを学術担当から取り寄せるぐらいしかできないのが実情です。承認されたタイミングでC段階に移ります。

C段階(「薬剤の情報を収集している」から、「既存薬と比較検討している」)ではどのような情報が必要ですか?

既存薬と作用機序が似ている新薬については、比較試験の情報が出たら目を通すようにしています。新薬が発売される直前だと、比較試験などの情報が盛り込まれたパンフレットに目を通したり、MRに直接聞いたりすることもあります。また、薬価や副作用情報にも目を通します。第三相試験での死亡率や有害事象については、原著論文で確認します。

情報の入手元は主にMRでしょうか?

ほとんどMRです。その他にも、製薬企業サイトでインタビューフォームを確認することもありますし、インターネット講演会からも情報収集します。MRを起点にして、MRからの情報を自分なりに解釈するために論文や製薬企業サイトなどの使えるツールは何でも使って情報収集しています。

既存薬と比較検討以降の情報収集段階では、複数チャネルを駆使し情報収集

続いて、実際に処方する段階についてお伺いします。D段階(「既存薬と比較検討」から「数例の処方をしている」)ではどのように情報収集されますか?

この段階からは、インターネットや現地の講演会で、国内の使用実績の情報などを収集します。また、薬剤のパンフレットなどで第三相試験の結果を確認します。MRや製薬企業サイトなどさまざまなチャネルを利用しています。

E段階(「数例の処方をしている」から「処方選択肢の一つとして処方」)ではどのような情報が必要ですか?

E段階では、わたし自身の使用経験と、他の先生が講演会で話される使用経験の情報が重要です。地域のインターネット講演会や研究会などで、使用経験をいかに聞けるかということを重視するようになります。また、副作用情報なども必要なのでMRからも情報を得ています。

F段階(「処方選択肢の一つとして処方」から「最優先で処方」)について教えてください

F段階では目新しい情報も少なくなってきますが、追加となる大規模臨床試験のエビデンスが確立されてくると、その情報によっては処方につながっていくと思います。

また、KOLの先生の使用経験や他剤との比較の話が聞きたいので、インターネット講演会や地域の研究会からも情報収集を行います。全国ネットでは同じような情報しか出てこないので、地域レベルの講演会の方が知らない先生が講演されて、さまざまな使用経験を知ることができるので面白いですね。

論文は、インターネットサイトと製薬企業MR(学術)担当から入手

それでは、ここから複数のチャネルを利用するケースについてお伺いします。処方前の段階で複数のチャネルを利用しますか?

医療系ポータルサイトと、製薬企業の学術担当から原著論文を確認しています。原著論文はThe New England Journal of Medicineでも読めるのですが、お金もかかるので学術担当から提供してもらっています。

医療系ポータルサイトは複数のサイトを利用していますか?

医療系ポータルサイトは、日経メディカルとm3を利用しています。以前はCareNetも利用していましたが、メールが多いので今は使っていません。

チャネル連携により、論文へのアクセスがスムーズになることに期待

処方前の段階での望ましいチャネル連携方法はありますか?

「こうなっていて欲しい」という希望はとくにありません。新薬発売前は、製薬企業のコンプライアンス上MRや製薬企業サイトでまだ情報開示できないため、自ら学術担当に問い合わせて論文などの客観的な情報を入手するしかない状態です。不便さはありますが、発売前のタイミングでチャネル連携による情報提供がなされるのは難しいのではないかと考えています。

よりスムーズに学術担当に問い合わせができるようになると便利でしょうか?

そうですね。ただ、現状で何とかなっているので今以上に期待することはありません。問い合わせできる学術担当が増えるのはいいかもしれません。

新薬発売後はいかがでしょうか?

複数のチャネルを利用していますが、情報収集がもっと便利になるという連携方法は思い浮かばないですね……。長い付き合いのあるMRは必要なタイミングで論文を持ってきてくれますし、とくに不便さを感じていません。

論文やインターネット講演会、製薬企業サイトで疑問が沸いたときはどのように解決されますか?

臨床試験の詳しい情報などは自分で探すことは難しいため、すぐにMRに質問します。自分で解決できないと思った時にはMRに相談しています。一方で、作用機序などの製薬企業サイトにも載っている情報は、MRに聞くよりも自分で調べた方が早いので、自分で調べて解決します。

処方後もチャネル連携は意識しませんか?

はい。性格的に、気になった情報はその時の気が向いたチャネルで入手しています。処方選択肢の一つになっている段階では、処方につながる情報はKOLの先生のインターネット講演会などから、副作用情報などはMRから、とそれぞれ調べるので、連携というよりもバラバラに情報収集しています。

先生の性格に合うようなチャネル連携方法が登場すれば利用されますか?

はい。インターネット講演会のときに同じ画面の端の方にインタビューフォームや薬剤の紹介などの連携があるといいかもしれません。PubMedのリンクまではいらないと思いますが、論文を確認できたりすると便利だと思います。

インターネット講演会が終わった後に、内容をまとめたものをMRからもらえとしたらいかがでしょうか?

ありがたいと思います。実際、製薬企業AのMRがインターネット講演会のまとめをくれることがありますが、非常に助かっています。エリアのインターネット講演会の開催情報はMRからの案内のみでしか入手できませんが、製薬企業サイトなどに掲載してくれるとありがたいですね。

ラボ編集部から

MR面談とインターネットからの情報収集をほぼ同程度のバランスで行っているK先生のインタビューでは、新薬の処方検討段階それぞれで必要とする情報は異なっており、承認前は医療系ポータルサイトやMA/MSL、承認後は医療系ポータルサイト、MR、資材、リアル講演会、と複数チャネルを使い分けて情報収集を行っていることが分かりました。

また、この情報収集自体にとくに不満を感じていないことも明らかになりました。これは、各チャネルでK先生がスムーズに情報収集できているためだと考えられます。

チャネル連携へのニーズとしては、インターネット講演会時の薬剤基本情報や論文へのリンクや、インターネット講演会後のサマリ提供が挙げられました。

DM白書ラボでは、「医師が製薬企業のWeb講演会へ期待する対応」として、講演会前・中・後でそれぞれ期待する対応を定量データ化していますのでぜひご覧ください。

>> 「医師が製薬企業のWeb講演会へ期待する対応」

次回以降の調査

次回はインターネットチャネル派の先生の2人目のインタビュー記事を公開予定です。