医師のチャネル利用実態と、チャネル連携への期待事項 - 国公立病院・インターネット派編 Vol.2 -

取材年月:2024年4月

医師は処方決定にあたり薬剤情報をどのように収集しているのでしょうか。

本記事では、医師のチャネル利用方法と、新薬処方の段階ごとに収集する情報の内容についてインタビューした内容をご紹介します。

・診療科:消化器内科・腫瘍内科

・年代:50代

・メディアマインドシェア:インターネット派

新薬処方の段階ごとのチャネル組み合わせニーズの調査※1では、段階ごとの差はほぼ無く、全段階で「医療系ポータルサイト×インターネット講演会」「医療系ポータルサイト×MR」の組み合わせが、1位、2位でした。

・新薬処方の段階

(1) (興味の有無に関わらず)薬剤の情報を収集している期間

(2) 既存薬と比較検討している期間

(3) 数例の処方をしている期間

(4) 処方選択肢の一つとして処方している期間

(5) (あるケースについては)最優先で処方している期間

また、メディアマインドシェア※2クラスタ別ではMR派/インターネット派/マルチメディア派でチャネル組み合わせの差はありましたが、新薬処方の段階ごとの大きな差はありませんでした。

本インタビューでは、新薬処方の段階ごとに、必要な情報や情報収集手段について医師にお話を伺い、医師ニーズに沿ったチャネル連携の形はどうあるべきか?を考察していきます。同様の内容でマルチメディア派の医師のインタビュー記事も公開していますので合わせてご覧ください。

>>>医師のチャネル利用実態と、チャネル連携への期待事項 - 一般病院・マルチメディア派編 -

- ※1 ラボ限定データ「新薬処方の各段階における医師のチャネル組み合わせ意向」

- ※2 媒体ごとの接触時間や影響度を測るための指標で、医師が疾患・薬剤情報を得る際に活用する媒体について全体を100%とした際に各メディアが占める割合。詳細はこちら

目次

専門の疾患や薬剤情報を得る際に活用する主な情報チャネルは「インターネットサイト」

専門領域の疾患・薬剤情報に関する情報収集について、先生が利用しているチャネル活用度と、チャネルごとの利用状況を下記表にまとめました。

チャネルごとの活用度と利用状況

| 項目 | 活用度 | 利用状況 |

|---|---|---|

| インターネットサイト※3 | 55% |

国際学会の速報を見たあと、医療系ポータルサイト(日経メディカル、CareNet)で学会情報のサマリなどを確認。 学会情報は製薬企業サイトに掲載されているものを参照することもある。 興味を持った内容は論文を検索して確認。 製薬企業サイトは、原発不明がんなどの希少ながんの情報入手や、患者用資材ダウンロードを目的に利用。 |

| インターネット講演会(Web講演会)※4 | 30% |

m3経由で視聴。 1週間に2~3回は視聴し、1日に複数視聴することもある。 エリアのインターネット講演会も勉強になる。 |

| MRからの説明(面談、電話) | 10% |

国内の市販直後調査の情報を得る。 MA/MSLから、学会発表されたデータなどの情報を得る。 |

| 学会※5 | 5% | 学会の会場でMA/MSLとディスカッションすることもある。 |

| MRからの説明(メール) | 0% | MRからのメールは届くが、アポイントのメールはほぼない。 |

| 製薬企業主催の勉強会・説明会 | 0% | コロナ禍以降、院内で開催されていない。 |

| 学会誌 | 0% | |

| 先輩・同僚の医師仲間 | 0% | |

| 薬剤師 | 0% | |

| 医療系雑誌・新聞※6 | 0% | |

| その他 | 0% |

- ※3 製薬企業のウェブサイト、医療系ポータルサイト、メールマガジンも含む

- ※4 インターネット上にて視聴できる製薬企業主催もしくは共催の講演会

- ※5 学会場における企業ブース、学会共催セミナー含む

- ※6 学会誌を除く医療専門誌

活用度の55%を占めている「インターネットサイト」の利用状況を教えてください

わたしは主にがんの患者さんを診ているので、ASCOやESMOといった国際学会の速報などを日経メディカルで確認しています。学会情報はm3にはあまり載っていません。国際学会の速報を確認したあとはインターネットサイトで関連情報を調べ、さらに興味があればインターネット講演会や論文からも情報収集します。

インターネット講演会はどの媒体で視聴しますか?

m3経由で視聴しています。1週間に2~3回は視聴していて、1日に2本視聴することもあります。

製薬企業主催の勉強会や説明会が活用度0%なのはなぜでしょうか

コロナ禍以降、製薬企業主催の勉強会や説明会は院内で開催されなくなりました。ですが、インターネットサイトが充実しているので十分情報は得られています。

具体的にどんな点で「インターネットサイトの情報が充実している」と感じますか?

日経メディカルには学会の論文やスライドなどが載っていますし、オンコロジー領域の内容をメディカルライターがわかりやすく書いたコンテンツもあります。日経メディカルとCareNetは文章の情報が多い印象で、m3はインターネット講演会が多く文章の情報は少ない印象ですね。また、コモンディジーズの情報は医療系ポータルサイトで調べています。

処方検討段階ごとのチャネル活用方法

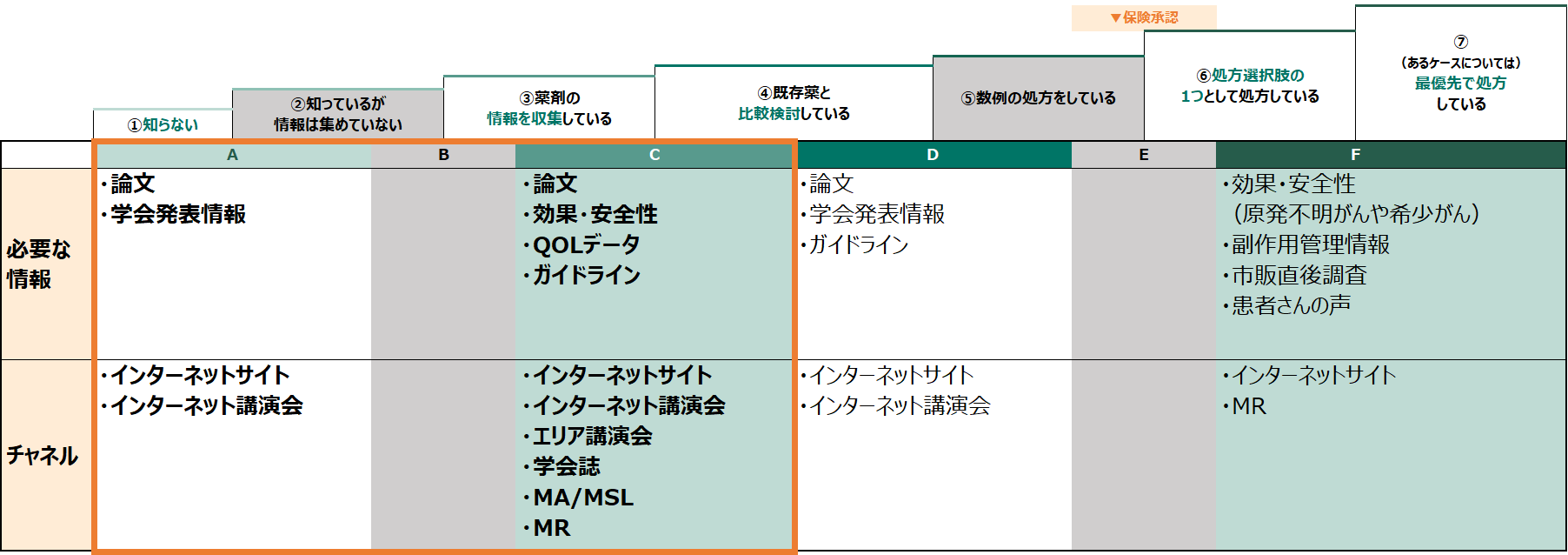

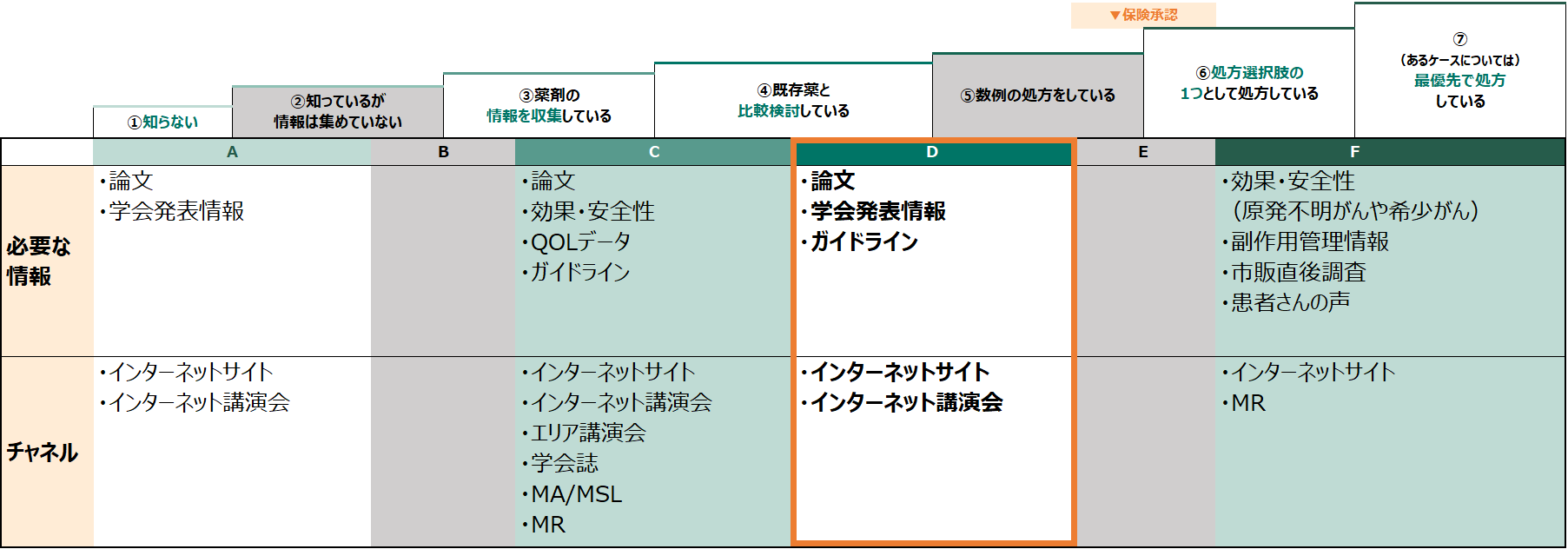

続いて、新薬処方の段階を7段階に分類し、次の段階に上がるために必要な情報と、その際に利用するチャネルについてお話を伺いました。

処方前の情報収集段階では、学会情報や論文から情報を深く理解していく

処方に至る検討段階を7段階に分けています。違和感のあるところはありますか?

違和感はありません。

A段階(「知らない」から、「知っているが情報を集めていない」)で必要な情報とチャネルについて教えてください。

専門領域に関しては、医療系ポータルサイトの日経メディカルやCareNetなどから論文や学会情報にアクセスして論文を読み解いたり、学会発表のスライドやFigureを確認したりして内容を理解します。DiscussionやReferenceも確認し、どんどんさかのぼって情報収集していきます。この作業を繰り返すことで、すべての情報を深く理解していくという感じですね。非専門領域の薬剤については、3~5分ぐらいでまとまった簡単な動画や、薬剤のパンフレットなどから情報収集する程度です。

論文へのアクセスは、医療系ポータルサイト経由以外にはどんな方法がありますか?

PubMedまたはResearchGate、Google Scholarなどを利用しています。PubMedはフリーの論文しかダウンロードできないので、ほかのサイトで確認することもあります。製薬企業から論文をいただけるとありがたいのですが、自社に関係のない論文は提供していただけないのであきらめています。

専門領域の薬剤に関しては、情報を集めていないという段階(B段階:「知っているが情報を集めていない」から、「薬剤の情報を収集している」含む)はないということでしょうか?

はい。がんに関する情報はすべて集めます。新薬発売前の情報から集めていますし、製薬企業のMAやMSLの話も聞きます。

MAやMSLからはどのような情報を収集しますか?

MRは承認前に情報提供できないので、MAやMSLには承認前の段階からコンタクトをとって最新情報を入手しています。MAやMSLは、学会情報や学会がまだ発表していない情報、論文に書かれていない情報なども話せる範囲で提供してくれます。MAやMSLとは、学会の会場で会ったときにディスカッションすることもあります。

C段階(「薬剤の情報を収集している」から、「既存薬と比較検討」)ではどのような情報が必要ですか?

がん領域の薬剤に関しては効果と安全性が重要です。最近は学会で発表されるQOLデータも確認するようにしています。

この段階ではどのチャネルで情報収集しますか?

医療系ポータルサイトでインターネット講演会を視聴したり、学会誌や論文を確認したりします。医療系ポータルサイトは主にm3を利用しています。

また、エリアでの小さなインターネット講演会も勉強になりますね。抗がん剤系の製薬企業からはMRからインターネット講演会の登録案内がきますし、エリアのインターネット講演会はMRからQRコードがついたリーフレットなどが送られてきます。

国内のデータなどは情報収集されますか?

はい。大きな国際学会で発表された後に海外で発表され、次に日本の学会で発表されるので、日本の臨床腫瘍学会や胃がん学会から発表される日本人サブグループ解析などの情報は収集します。

比較検討の情報収集段階では、レジメン登録のためにエビデンスベースで判断

D段階(「既存薬と比較検討」から「数例の処方をしている」)ではどのような情報が必要でしょうか?

論文や学会の情報があれば十分ですが、がん領域の薬剤はレジメン登録があり、抗がん剤や支持療法などについて考える必要があります。そのため、わたし自身の判断で数例処方してみようということはなく、“ガイドラインに載っている”といったエビデンスベースで判断していきます。

ということは、「数例を処方している」という段階はなさそうですね

がん領域の薬剤に関してはあまりないと思います。例えば胃がんに使用する薬剤は、ファーストライン、セカンドライン、サードラインがほぼ決まっています。

試しに使うということはなく、PPI(プロトンポンプ阻害薬/Proton Pump Inhibitor)のように同じような薬剤が乱立している状況とは異なります。

この段階でも論文情報が重要なのでしょうか

そうですね。複数の薬剤を直接比較した情報はないので、その中で差を見つけるには論文を読み解くしか方法はありません。KOLの先生が講演会で話す内容はどうしても製薬企業寄りになりますし、客観的な情報はやはり論文ですね。

ガイドラインも確認されるのでしょうか?

もちろん確認します。ただ、胃がんや大腸がんのガイドラインは、2~3年に1回、速報が出た後に学会サイトで追加されるぐらいです。

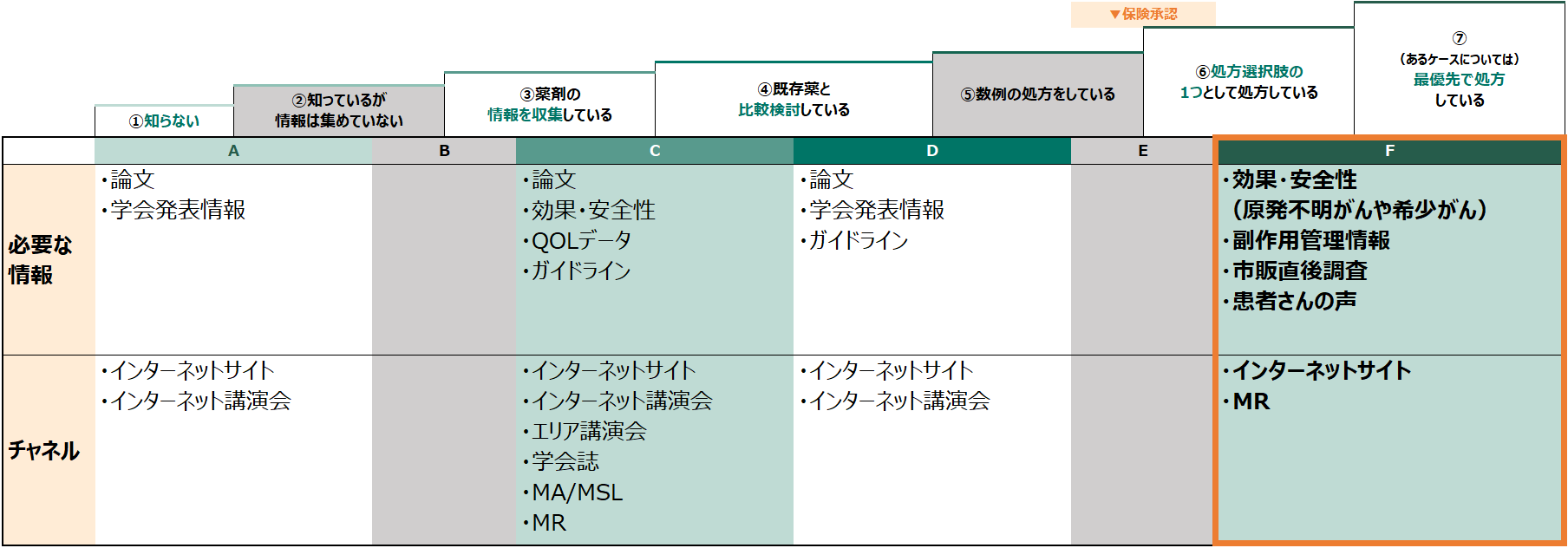

“処方選択肢の一つとして処方“以降の段階では、必要な情報はほとんどない

続いて“処方選択肢の一つとして処方している段階“から、”最優先で処方“までの段階についてお伺いします。E(「数例の処方をしている」から「処方選択肢の一つとして処方」)はないということなので、F(「処方選択肢の一つとして処方」から「最優先で処方」)段階ではどのような情報が必要ですか?

がん領域の薬剤については、この段階で知らないことはほぼない状態なので、必要な情報はありません。ただ、原発不明がんや希少がんについては、薬剤の効果などのデータを製薬企業サイトで確認します。

もともと消化器内科医なので、下剤などは数例処方して、患者さんから効果があるという声を聞くと、次も処方しようかなと思います。抗がん剤の場合奏効率や延命といった生存に寄与するかどうかが最重要ですが、命に直接関わらない薬剤については、処方継続のため患者さんの声を大事にしています。

処方をしている段階ですが、ご専門のがん領域の薬剤についてのレジメン登録について教えてください

保険承認がされた段階でレジメン登録をします。病院の専用フォームに治療法や引用論文、第三相試験の情報、保険適用に準じた治療であること、ガイドラインに記載されていることなどの情報を登録します。勤務先の病院では、食道、胃、大腸のがん治療のレジメンはわたしが登録をしています。

処方後の段階では、副作用情報も収集されますか?

副作用情報はもちろん収集します。ただ、学会で効果と同時に副作用などの有害事象の情報も発表され、だいたいはそこから想定される副作用が現れるので、副作用対策をしながら治療を進めていきます。

副作用対策としては、製薬企業が出している副作用対策マニュアルを参考にすることもあります。院内の副作用対策マニュアルもあります。副作用を見落とさずに治療ができるよう、院内に副作用対策チームを組織しています。

市販直後調査の情報は必要ですか?

はい、必要です。論文データは薬剤を健康な人に使用したデータがほとんどなので、高齢者や基礎疾患のある患者さんの使用結果が確認できる市販直後調査結果は必ず目を通します。市販直後調査結果は、MRが持ってきてくれたものを確認しますが、自ら製薬企業サイトへ確認しにいったりはしません。

インターネット講演会と学会で情報収集してから論文を確認

処方前の段階で複数のチャネルを連携して使うことはありますか?

インターネット講演会を視聴したあと、興味のある内容について論文を確認することはあります。また、学会で得た情報について、m3などでインターネット講演会がある場合に視聴することもあります。

処方後はいかがでしょうか?

学会で情報を得てから論文を確認します。論文が出るまでの間にインターネット講演会などで情報を得ることもあります。学会発表とほぼ同時に論文が出ることもありますが、基本的には学会から論文という流れです。

チャネル連携に求めることは、論文やインターネット講演会へのアクセスの向上

処方前の段階で望ましいチャネル連携方法はありますか?

インターネットサイトからフリーで論文にアクセスできるといいですね。ダウンロードした論文をパソコンのフォルダに整理しておけば、いつでも必要な時に見ることができます。

また、学会発表を含むような重要なトピックスを含む動画は、すぐに見られなくなってしまうので1か月後でもアーカイブなどで閲覧できるといいなと思います。動画については、医療系ポータルサイトなどでインターネット講演会があるかどうかの検索ができるとありがたいです。

処方後はいかがでしょうか?

処方前と同じで、インターネット講演会にこちらからアクセスしやすくなるとありがたいです。動画のアーカイブを残しつつ、胃がんなどの領域別にわかりやすくまとまっていると使いやすいですね。また、オンデマンドで見逃し配信があったり、学会の情報がまとまっているコンテンツがあったりすると助かります。

ラボ編集部から

S先生は、新薬情報収集に際し、海外の学会情報を医療系ポータルサイト経由で取得した後に、インターネットサイト、インターネット講演会、エリア講演会、MA/MSL、MR、学会誌など複数のチャネルを活用して情報収集を行っていることが明らかになりました。

チャネル活用度の80%以上が「インターネットサイト」「インターネット講演会」であっても、製薬企業からしか得られない情報はMA/MSL、MRを通じて確認していることも分かりました。

また、チャネル連携への期待としては、学会発表・論文・インターネット講演会相互間の連携や、予定されているインターネット講演会の探しやすさ、視聴したインターネット講演会のアーカイブ化、探しやすさが挙げられました。

必要な情報は自ら積極的に取得したいと考える医師にとっては、最適なチャネルでスムーズに情報収集できることと同時に、後日の情報の再確認をしやすい環境が望まれていると言えそうです。

今後明らかにしていくこと

4名の先生のインタビューから、処方検討段階ごとに必要な情報は異なり、段階ごとにチャネルを使い分けている医師の姿が見えてきました。では、医師がチャネル連携に期待する点はどんな点なのか?を定量調査により明らかにしていきます。(2025年1月以降公開予定)