【自由回答】コロナ禍前後でMRの評価が上がった製薬企業×薬剤とその理由【DLあり】

DM白書ラボでは、「オムニチャネルにおけるMRのあるべき姿とは?」をテーマに、医師インタビューやアンケート調査を実施しています。

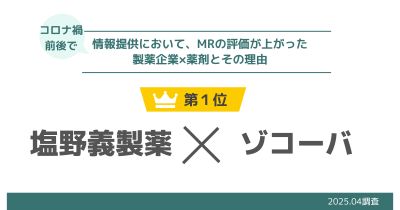

前回※1に引き続き、「コロナ禍前後を境に、薬剤の情報提供においてMRの評価が上がった製薬企業と薬剤、その理由」に関する医師調査の結果をご紹介します。

※1コロナ禍前後でMRの評価が上がった製薬企業×薬剤とその理由

前回の「コロナ禍前後でMRの評価が上がった製薬企業×薬剤とその理由」※1でご紹介したとおり、医師による評価では、「情報提供の質」が最も重視されていますが、HPとGPでは求められる要素が異なることが判明しました。HPでは情報提供の質や丁寧さ、熱心さが特に重要視され、専門的知識が期待されている一方、GPではスピードが優先され、迅速な情報提供が求められていました。今回は、医師から寄せられた具体的なコメントをご紹介します。

前提条件

- ● 設問「コロナ禍前後で、薬剤に関する情報提供において評価が上がったMRのエピソードを製薬企業・薬剤名を合わせて教えてください」(自由回答)

調査期間:2025年4月17日~5月21日

調査方法:インターネット

有効サンプル数:医師89名

設問 「コロナ禍前後で、薬剤に関する情報提供において評価が上がったMRのエピソードを製薬企業・薬剤名を合わせて教えてください」(自由回答)

MRの評価が上がった製薬企業×薬剤と、医師のコメント(抜粋)

※コメント全文はダウンロードデータ をご確認ください。

・製薬企業名:塩野義

・薬剤名:ゾコーバ

COVID-19に対する治療薬であり、コロナ禍前後での変化といってよいものかわかりかねますが、やはり治療薬だけあって市場の最新情報などの教示があり、自分の診療における処方姿勢に影響はありました。

- その他の病院(国公立以外の病院) 呼吸器内科30代

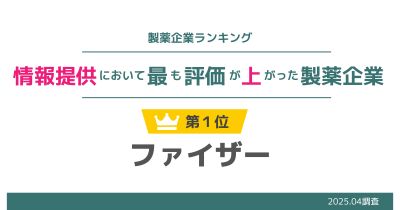

・製薬企業名:ファイザー

・薬剤名:パキロビッドパック

コロナ期間中、対面での情報提供には大きな制限があったためか、不自由もしたが、かわりにデジタルツールによる情報提供が充実してきてより臨床に則した利用しやすい情報提供が増え、非常に助けられた。

- その他の病院(国公立以外の病院) 一般内科/総合診療科60代以上

・製薬企業名:日本イーライリリー

・薬剤名:オルミエント、トルツ

今後いかにして自分たちの薬剤(オルミエントやトルツなど)を広めるかを真剣に考えていると思った。薬剤の基礎、臨床的データを自分たちで集めており、優秀な人材が多く、社内でも厳しい教育がされているのだろうと推測した。

- その他の病院(国公立以外の病院) リウマチ/膠原病科40代

・製薬企業名:アストラゼネカ

・薬剤名:リムパーザ

添付文書や適正使用ガイドだけでは理解が困難な最新の情報や、発現率が低く情報が乏しい副作用の情報などを迅速に届けてくれた。副作用データベースツールは、現場の医師や薬剤師が活用できる。

- 大学病院 産科/産婦人科40代

・製薬企業名:第一三共

・薬剤名:リクシアナ

健康を気遣うメールが増えた。仕事以外の連絡をくれた。

コロナ禍で訪問が制限される中、オンライン面談を積極的に活用し、医師の都合に合わせた時間帯での情報提供を行った。また、医療現場の感染対策に関する情報提供などのサポートを高く評価した。

- 大学病院 循環器内科40代

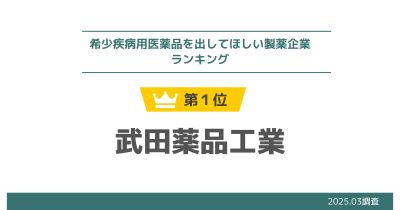

・製薬企業名:武田薬品工業

・薬剤名:ヌバキソビッド

コロナ禍という厳しい状況下でもリモートアシスタンスやズーム等を駆使して、不活化ワクチン『ヌバキソビッド』に関する情報提供を積極的にしてくれたのは非常に良かったと思っている。

- 診療所・クリニック一般内科/総合診療科60代以上

・製薬企業名:日本イーライリリー

・薬剤名:イブグリース

院内での導入が決定したのでMRに電話をしたら、その日のうちに患者用資材や患者説明用の冊子などをすぐに持ってきてくれて対応がとても早かった。

- 診療所・クリニック皮膚科40代

・製薬企業名:マルホ

・薬剤名:ラピフォート

オンライン面談やデジタルツールを積極的に活用し、ラピフォートに関する最新情報を迅速かつきめ細かく届ける体制を構築しました。特に評価されたのは、単に資料を送付するだけでなく、医師ごとのニーズに応じた個別対応を徹底した点です。

オンラインでの短時間フォロー(15分程度)を希望する医師に対しても柔軟に対応し、必要なタイミングで必要な情報だけを効率よく提供する工夫がされました。

- 診療所・クリニック一般内科/総合診療科60代以上

※ダウンロードデータでは、72件の医師のコメントをご確認いただけます。

(当社基準で掲載不可とした回答コメントは掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。)

ラボ編集部からのコメント

医師の評価が向上したMRの対応として、迅速かつ正確な情報提供が挙げられています。医師の質問に対し、エビデンスに基づきタイムリーにサポートする姿勢が信頼を集めています。コロナ禍の訪問規制下でWeb面談やメールを活用し、効率的に情報提供を届けたMRが評価される一方、従来どおり訪問を続けてくれたことを評価する声も見受けられました。医師のニーズの違いを把握し、それぞれに応じたアプローチができるMRがいる製薬企業は、自然と評価が高まると考えられます。

今後明らかにしていくこと

今回はMRの情報提供が会社の評価やイメージ向上につながった医師に声をご紹介しましたが、次回は、実際にMRと定期的に会っている医師はなぜ定期的な面談を行っているのかについて、医師の声をご紹介します。(2025年9月以降掲載予定)。

(文:藤井)