MAツールとMRの1to1メールの最適配信間隔とは?Web講演会視聴率を最大化する分析事例

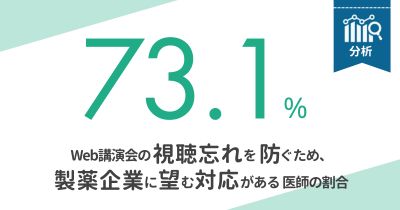

製薬企業のデジタルマーケティングにおいて、Web講演会の視聴率向上は重要な課題です。本記事では、マーケティングオートメーション(MA)ツールによる一斉配信メールと、MRからの1to1メールを組み合わせた事前告知施策の効果分析事例をご紹介します。

以前の記事「マーケティングオートメーション(MA) - 「インターネット講演会」後のフォローメール事例」では、事後フォローの事例をご紹介しましたが、今回は、事前フォローに焦点を当て、両チャネルの最適な配信間隔を明らかにします。

目次

調査の背景と課題:医師の情報接触行動とチャネル特性の理解

医師は多忙な日常の中で、短時間に多数の情報接点を持ちながら情報収集を行っています。そのため、初回の一斉告知だけではWeb講演会の視聴行動まで至らないケースが少なくありません。

- ● MAツール一斉配信: 網羅性と到達力に優れ、幅広い対象者へ確実に情報を届けられる

- ● MRからの1to1メール: 医師それぞれの関心文脈や診療課題に即した個別アプローチが可能で、意思決定の後押しに有効

この2つのチャネルを適切に組み合わせることで、認知から行動喚起までを効果的にサポートできると考えられます。

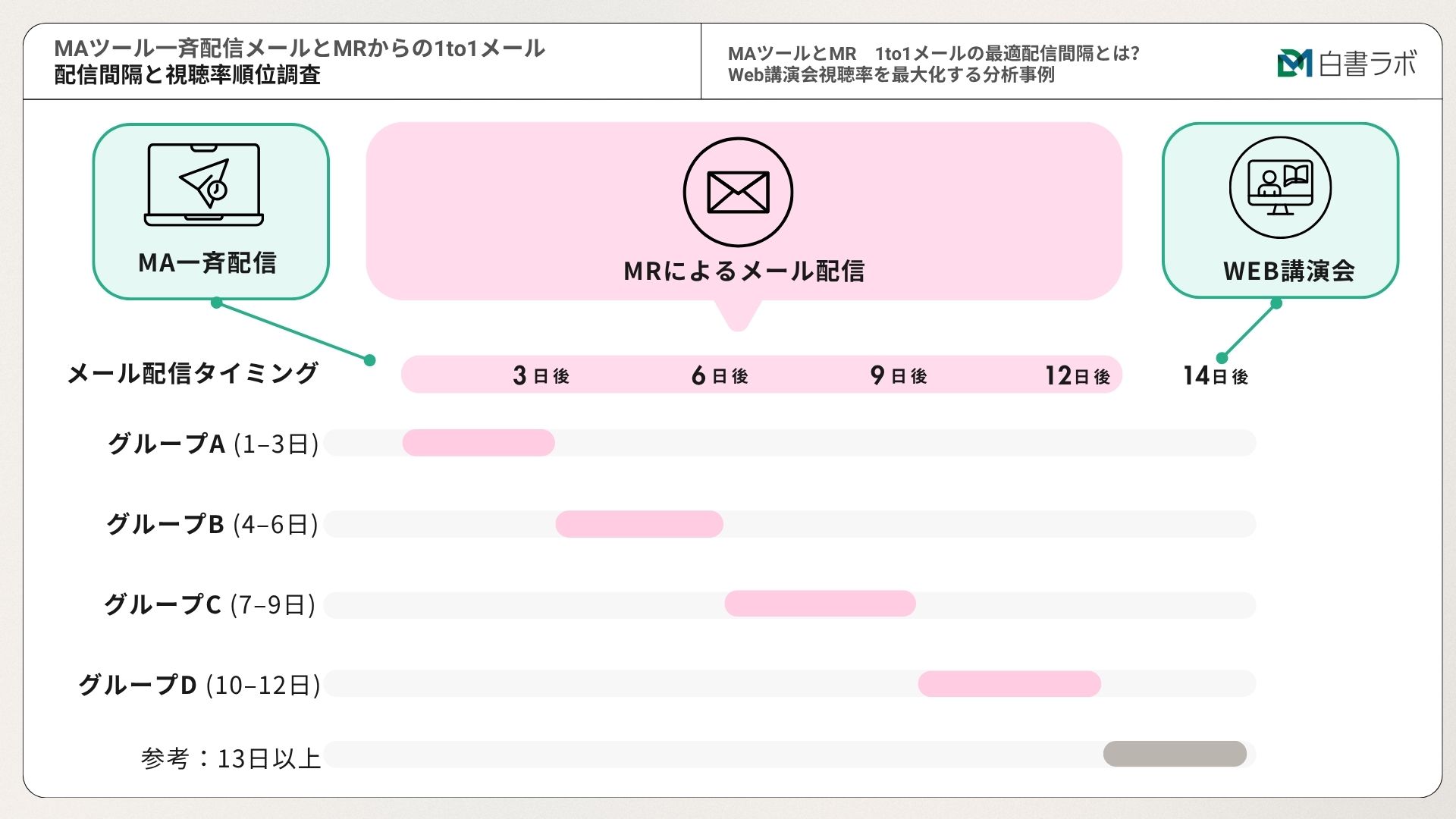

調査概要:4つの配信間隔グループで視聴率を比較検証

調査設計

本調査では、二段階のメール配信施策を実施しました。

【第1段階】MAツール一斉配信:イベント認知と全体像の提示を目的とし、Web講演会開催2週間前に実施

【第2段階】MRからの1to1メール:個別文脈の補強と行動喚起を目的とし、MAツール一斉配信後にフォローアップを実施

検証方法

MRからの1to1メールの配信タイミングを、MAツール一斉配信を起点に以下の4グループに分けて設定し、Web講演会視聴率を比較しました。

- ● グループA: 1〜3日後

- ● グループB: 4〜6日後

- ● グループC: 7〜9日後

- ● グループD: 10〜12日後

分析デザインの詳細:双方開封者を対象に配信タイミング効果を評価

対象母集団

MAツール一斉配信メール(開催2週間前)および後続の1to1メールの双方を開封した医師を対象としました。

両方のメールを開封している医師は、最低限の関心と受容性が確認できるため、配信タイミングの効果を評価しやすいと考えられます。

比較軸

MAツール一斉配信からMRによる1to1メールまでの配信間隔(日数)を比較軸としました。配信順序は固定しています。

評価指標の定義

主要指標:

- ● 最終視聴率:対象母集団におけるWeb講演会視聴率

副次指標:

- ● カレンダー登録率

- ● クリック率(CTR)

統制条件

分析の精度を高めるため、以下の条件を統制しました。

- ● 件名テンプレートと差出人表記を標準化

- ● 再送や重複配信を抑制

- ● タイミング以外の差分を最小化

主要結果:7〜9日間隔で最終視聴率が最大化、配信タイミングが成否を分ける

MAツール一斉配信メールとMRからの1to1メールの配信間隔が、最終視聴率に与える影響を分析した結果、以下の知見が得られました。

【第1位】7〜9日間隔:最終視聴率が最大化

MAツール一斉配信から約1週間後に1to1メールを受信した群で、最終視聴率が最も高い結果となりました。

考えられる要因:MAツール一斉配信により認知と関心が形成された後、記憶が減衰し切る前にMRからの1to1メールが「次の一押し」を与え、カレンダー登録などの具体的な行動につながったと推察されます。

【第2位】4〜6日間隔:7〜9日に次ぐ高水準

直近の関心を逃さずに後押しできる一方で、2通目に「重複感」や「しつこさ」を感じる医師が一部存在し、ピークには僅差で及びませんでした。

【第3位】1〜3日間隔:リマインド効果が限定的

MAツール一斉配信直後の1to1メールでは、開催日まで10日以上の期間が空くため、リマインド効果が薄いと考えられます。

また、短期間に複数のメールを受け取ることで、告知頻度が過多という印象を与えるリスクも高まります。

【第4位】10〜12日間隔:認知効果の減衰とスケジュール競合

開催2週間前のMAツール一斉配信に対して、1to1メールが開催日直前になると、以下の要因で効果が低下します。

- ● MAツール一斉配信による認知・記憶の効果が薄れている

- ● 開催直前では他の予定とのスケジュール競合が起きやすい

- ● 視聴行動を喚起しにくいタイミングである

考察:効果的な配信戦略のポイント―認知から行動への橋渡しとフリークエンシー最適化

1. MRからの1to1メールは「認知→意図→実行」の橋渡しとして機能

MAツール一斉配信の役割

MAツール一斉配信は、イベントの全体像を短時間で網羅的に伝達し、カレンダー登録や仮意図形成まで到達するケースも多く存在します。

一方で、最終的な参加意思の確定やスケジュール確保には、医師個人にとっての関連性や「自分ごと化」が鍵となります。

1to1メールの効果的な活用方法

MRからの1to1メールは、MAツール一斉配信後約1週間後(7〜9日)に配信するのが最も効果的です。

1to1メールで重要なポイント

- ● 診療科、患者層、処方課題など、医師個別に向けた案内と感じさせるメール本文とすること

- ● MRの自由記載がNGの場合は、メールテンプレートに個別性を感じさせる案内文を設置すること

2. フリークエンシー(接触頻度)の最適化

過密配信(1〜3日間隔)の課題

Web講演会開催日までの期間が空き過ぎるため、リマインド効果が限定的です。また、短期間に複数回の告知を行うことで、ネガティブな印象を与えるリスクがあります。

間隔過多(10日以上)の課題

MAツール一斉配信による認知・記憶の効果が減衰し、他業務とのスケジュール競合も起きやすくなります。

最適な配信間隔(7〜9日)の利点

- ● リマインド効果と行動喚起タイミングの両立が可能

- ● Web講演会開催1週間前から前週内に届くため、参加可否判断やスケジューリングなどの準備行動につながりやすい

- ● 適度な接触頻度により、情報の押し付け感を回避

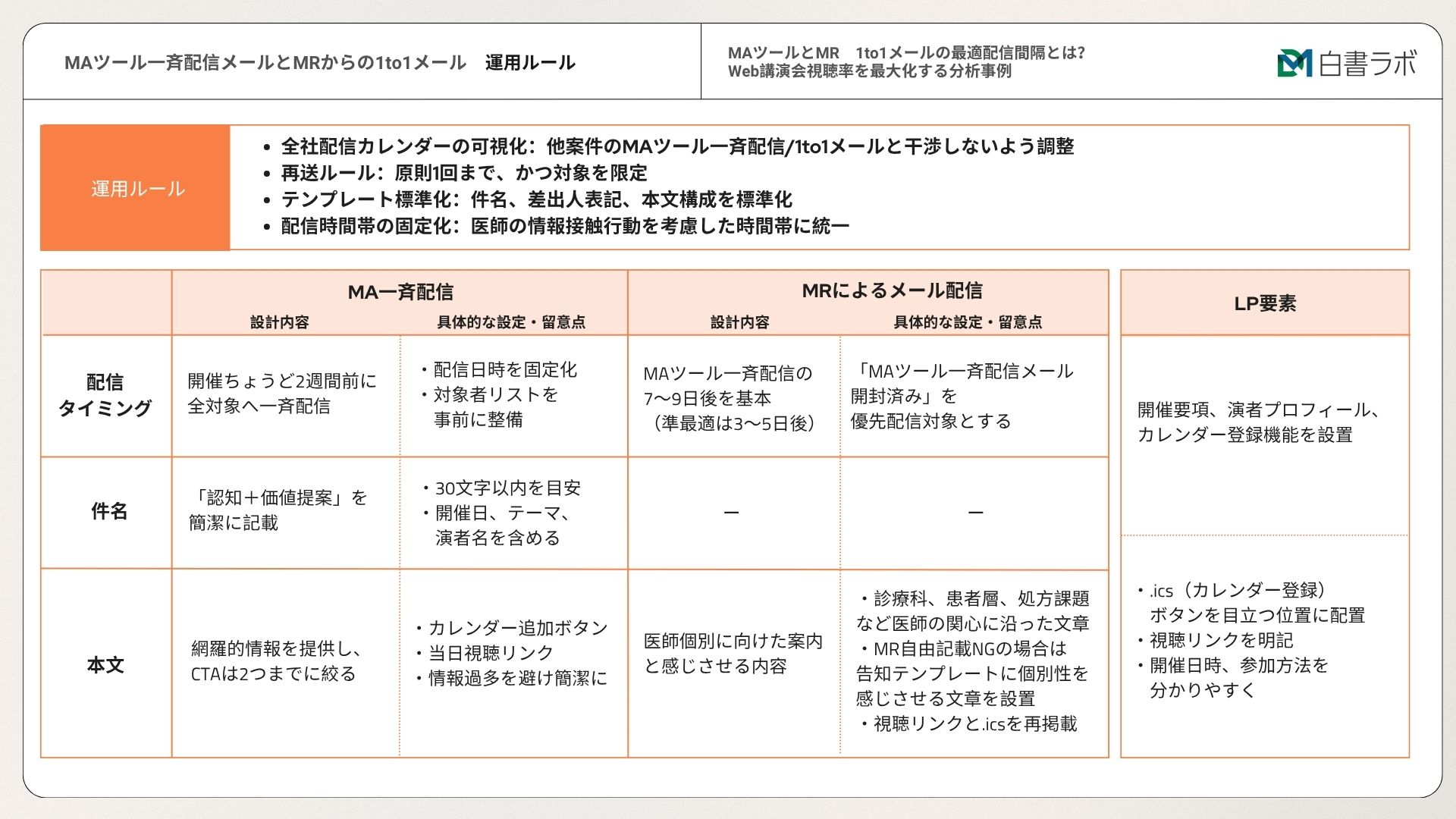

実務への落とし込み:再現可能な運用ルールとKPI設計

調査結果を踏まえ、再現可能なキャンペーンジャーニーに落とし込むための運用ルールを設計します。

配信設計

MAツール一斉配信の設計

- ● 配信タイミング: 開催ちょうど2週間前、全対象に一斉配信

- ● 件名設計: 「認知+価値提案」を簡潔に記載

- ● ランディングページ要素: 開催要項、演者プロフィール、.ics(カレンダー登録機能)を必ず設置

MRからの1to1メールの設計

- ● 配信タイミング: MAツール一斉配信の7〜9日後を基本(準最適は4〜6日後)

- ● セグメント優先順位: 担当MRが受け持つ医師リストのうち「MAツール一斉配信メール開封済み」を優先(データ連携が必要)

メッセージ設計

MAツール一斉配信メール本文

- ● 網羅的情報を提供

- ● CTA(行動喚起ボタン)は2つまで(カレンダー追加、当日視聴リンク)

1to1メール本文

- ● 医師個別に向けた案内と感じさせる文章記載をMR向けにガイドライン化(または告知テンプレートに文章を設置)

- ● 視聴リンクと.ics(カレンダー登録)を再掲載

運用ルール(ガバナンス)

配信調整

全社配信カレンダーを可視化し、他案件のMAツール一斉配信や1to1メールと干渉しないよう調整します。

再送ルール

再送は原則1回までとし、かつオーディエンスを「未開封」「クリック未到達」に限定します。

評価フレーム:視聴率・登録率・CTRで効果測定、仮説検証型の分析設計

コアKPI

- ● 視聴率

- ● カレンダー登録率

- ● クリック率(CTR)※MAツール一斉配信、1to1メールそれぞれで測定

間隔別分析の実施方法

1〜3日、4〜6日、7〜9日、10〜12日の4グループで視聴率を比較します。

母集団は「MAツール一斉配信メール開封かつ1to1メール開封」とします。

検証運営の留意点

仮説の事前登録:事前に「7〜9日が最良」を主要仮説として登録し、4〜6日を準最適仮説とすることで、多重比較を制御します。

条件の固定化:配信テンプレート、導線、配信時間帯は固定化し、タイミング以外の差を抑制します。

本分析の限界と今後の展開:未開封群・オムニチャネル管理への拡張可能性

現時点での限界

対象母集団の限定:本分析は双方開封者に限定しているため、未開封群への示唆は限定的です。件名最適化や送信時間帯のチューニングも並行して改善が必要です。

他接点との統合管理:メール外接点(サイト内リマインド、サードパーティ活用など)を含めたフリークエンシー管理により、さらなる最適化が可能です。

今後の発展可能性

- ● 件名A/Bテストとの組み合わせ

- ● 送信時間帯の最適化

- ● オムニチャネルでの接触頻度管理

- ● 医師属性別(診療科、処方経験など)のセグメント分析

まとめ:7〜9日間隔が最適、再現可能なキャンペーン設計で視聴率向上を実現

本記事では、MAツール一斉配信メールとMRからの1to1メールを組み合わせたWeb講演会事前告知施策において、配信間隔が視聴率に与える影響を定量的に分析しました。

主要な知見:

- ● 最適な配信間隔は7〜9日(MAツール一斉配信から1to1メールまで)

- ● 準最適は4〜6日

- ● 1〜3日は過密、10〜12日は遅延により効果が低下

この知見を実務に活かすことで、再現可能で効果的なキャンペーンジャーニーを構築できます。

自社データでの検証をご検討の方へ

本記事でご紹介した「MAツール一斉配信(開催2週間前)→1to1個別フォロー」のシーケンス効果分析を、自社データで検証してみませんか。

- ご支援内容:

- ● 最適間隔の推定

- ● KPI設計

- ● 配信カレンダーへの落とし込み

- ● 実運用を前提としたプラン設計

まずは現状の配信設計や取得可能データ(開封、クリック、登録、視聴ログなど)をお聞かせください。最小限の準備で着手可能な分析プランをご提案します。

ご関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。

(文:河南)

●合わせて読みたい記事

同じテーマの記事を見つける

同じテーマの記事を見つける

合わせて読みたい

-

定量調査

-

定性調査

-

事例