製薬企業MSLのリモート情報提供が医師に高評価―コンテンツ付きメール活用の実態調査【DLあり】

製薬企業のMSL(メディカルサイエンスリエゾン)から医師へ送られるコンテンツ付きメールは、どの程度活用されているのでしょうか。DM白書ラボが医師1,291名を対象に実施した調査では、約半数の医師がMSLからのメール情報提供を受け取った経験があり、そのうち33.4%が「役立ったので今後も受け取りたい」と回答しました。

本記事では、製薬企業のデジタルマーケティング担当者が知っておくべきMSLによるリモート情報提供の実態と、医師ニーズについて解説します。

※本記事内の図表のダウンロードおよび、医師の施設形態、診療科などでデータ分析可能な「データ分析機能」が利用できます。

調査の背景と目的

DM白書2025年夏号で実施した「MA・MSLによる情報提供の認知およびサイトの閲覧状況」調査において、製薬企業ウェブサイト上でのMA(メディカルアフェアーズ)・MSLによる情報提供を知ったきっかけで最も多かったのは「MSLから案内を受けて知った」でした。※1

この結果を受け、今回はラボ会員のMA部門の方々からのご要望に応える形で、「MSLから疾患や薬剤関連情報のコンテンツ付きメール(1to1メール)の利用実態とニーズ」について調査を実施しました。

目次

調査概要

-

● 設問

「製薬企業のMSLから疾患や薬剤関連情報のコンテンツ付きメールを受け取ったことがありますか? 経験と評価、今後の意向について教えてください。」の回答内容を集計

-

‐受け取ったことがあり、役立ったので今後も受け取りたい

‐受け取ったことがあり、役立ったが今後は受け取りたくない

‐受け取ったことがあり、役立たなかったので今後は受け取りたくない

‐受け取ったことがないが、今後は受け取りたい

‐受け取ったことがなく、今後も受け取りたくない

‐上記以外 - ● 集計条件

‐MCI調査パネルの会員登録情報にて「勤務先施設形態」が「大学病院」「国公立病院」「その他の病院(国公立以外の病院)」「医院・診療所・クリニック」を対象とし、「勤務先施設形態」が「介護老人福祉施設・介護老人保健施設」「その他」は除外。

‐MCI調査パネルの会員登録情報にて「生年月」に記載がない医師を「年齢不明」と定義し除外。 - ● 調査期間:2025年8月21日~8月25日

- ● 調査方法:インターネット

- ● 有効サンプル数:医師1,291名

49.2%の医師がMSLからのコンテンツ付きメールを受信

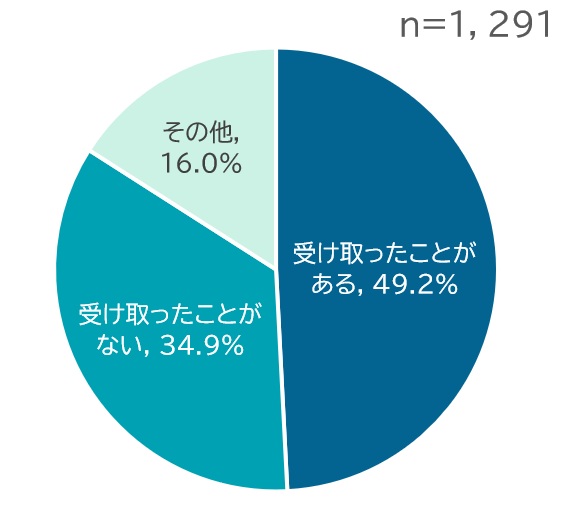

コンテンツ付きメールを「受け取ったことがある」「受け取ったことがない」「その他」に分類して集計しました。

「製薬企業のMSLから疾患や薬剤関連情報のコンテンツ付きメールを受け取ったことがあるか」という質問に対し、約半数の49.2%の医師が、「受け取ったことがある」と回答しました。

MSLからコンテンツ付きメールを受け取った医師のうち33.4%が「今後も受け取りたい」と回答

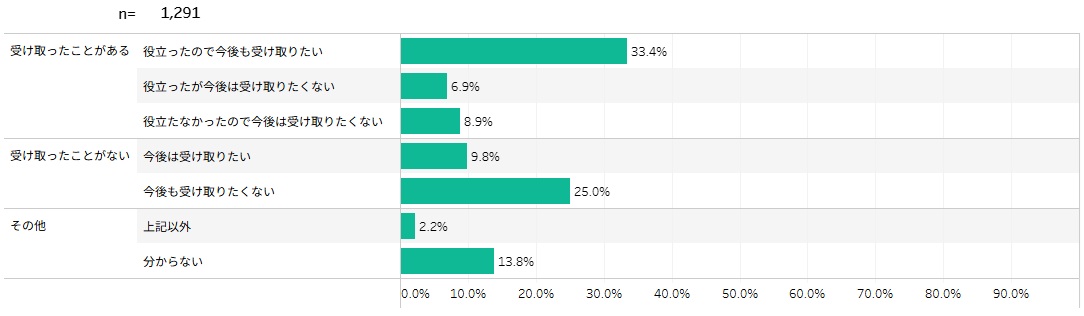

MSLからのコンテンツ付メール経験の有無別に、今後の意向を集計しました。

※この記事ではデータ分析機能が利用できます。所属施設や主標榜診療科など、医師の属性別にフィルタをかけたデータを確認できます。

「受け取ったことがあり、役立ったので今後も受け取りたい」と答えた医師が33.4%と最も多い結果となりました。一方で「受け取ったことがなく、今後も受け取りたくない」とする回答も25.0%と一定数存在します。

また、「受け取ったことはないが、今後は受け取りたい」と回答した医師が約1割おり、MSLからの情報提供に対する潜在的なニーズも確認できました。

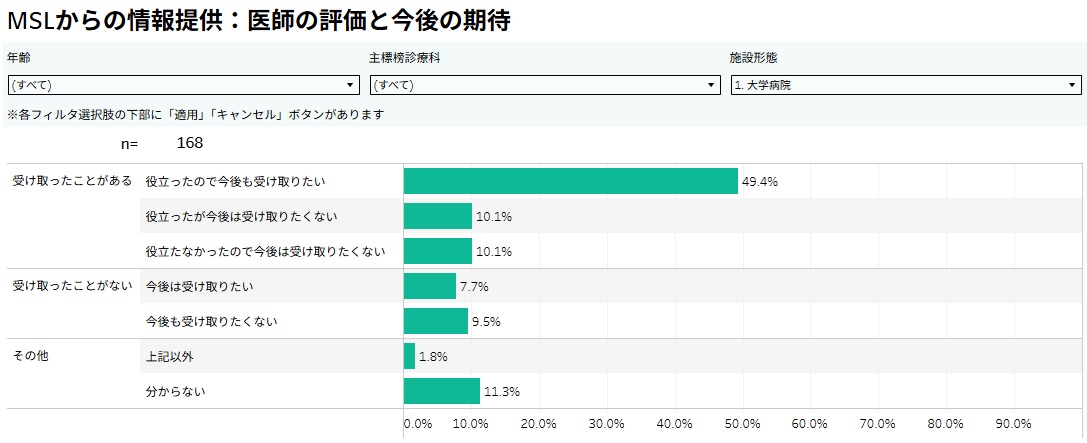

大学病院勤務医師では約半数が「今後も受け取りたい」

施設形態別では、「大学病院」に所属する医師では「役立ったので今後も受け取りたい」との回答が49.4%と半数近くに上り、全体平均の33.4%を大きく上回っていることが分かります。

逆に「今後も受け取りたくない」とする消極的な回答は、大学病院の医師では9.5%と、全体平均の25.0%より大幅に低い傾向が見られました。

詳細はデータ分析機能でご確認ください。抽出したデータの保存も可能です。

MSLのメール活用において製薬企業が知っておきたい医師ニーズと今後の戦略とは:ラボ編集部からのコメント

MSLによるリモート情報提供の有効性が実証

今回の調査結果から、製薬企業のMSLによるコンテンツ付きメールは、約半数の医師が受信経験を持ち、受信経験者の3人に1人が「今後も受け取りたい」と高く評価していることが明らかになりました。特に大学病院勤務医師では49.4%と約半数に達し、専門性の高い医師ほど評価が高い傾向が見られます。

MSLのメール活用で製薬企業がとるべき対策とは

● 医師からの要請に基づく情報提供体制の強化:MSLは医師からの問い合わせや情報提供要請に応える役割を担っています。「メールを受け取ったことはないが、今後は受け取りたい」と回答した医師が約1割存在することから、製薬企業は医師がMSLへ情報提供を要請しやすい環境を整備することが重要です。Webサイトやメールマガジンなどで「MSLによる科学的情報提供サービス」を適切に周知し、医師が必要な時に情報を要請できる体制を構築することが推奨されます。

● 医師のニーズに応じた情報提供の質向上:施設形態や診療科によって求められる情報の専門性が異なることから、医師の属性や専門性に応じた科学的情報の最適化が必要です。また、「メールを受け取ったことはないが、今後も受け取りたくない」と回答した医師が25.0%存在することを踏まえ、医師の専門分野や関心事項に合わせた情報選定、適切な配信頻度の設定など、医師にとって真に価値ある科学的情報提供を行うことが課題といえます。製薬企業からのメールについては、別の調査※2でも、医師の不満点として挙げられており、この点は今後解決すべき課題と言えます。

● MA部門の価値を高めるために:今回の調査は、医師からの要請に基づくMSLの科学的情報提供活動が医師から高く評価されており、製薬企業のMA活動において重要な役割を果たすことを示しています。製薬企業のデジタルマーケティング担当者やMA部門は、MR活動とMA活動の役割を明確に区別しながら、それぞれの強みを活かしたオムニチャネル戦略を構築することで、長期的な医師とのリレーション構築につなげることができるでしょう。

※本記事内の図表のダウンロードおよび、医師の施設形態、診療科などでデータ分析可能な「データ分析機能」が利用できます。

※本記事内の図表のダウンロードおよび、医師の施設形態、診療科などでデータ分析可能な「データ分析機能」が利用できます

今後明らかにしていくこと

次回は、医師のMSLとのリモート/対面面談経験の有無と今後の利用意向に関する調査結果をご紹介します。(2026年2月公開予定)

(文:藤井)

●合わせて読みたい記事

-

製薬企業オウンドサイトでのMA(メディカルアフェアーズ)・MSL(メディカル・サイエンス・リエゾン)による情報提供の認知度・評価

製薬企業オウンドサイトでのMA(メディカルアフェアーズ)・MSL(メディカル・サイエンス・リエゾン)による情報提供の認知度・評価

-

MA(メディカルアフェアーズ)部門運営サイトに医師が期待するコンテンツ分野とは?

MA(メディカルアフェアーズ)部門運営サイトに医師が期待するコンテンツ分野とは?

-

メディカル・アフェアーズサイト コンテンツ比較表(2025.04)【DLあり】

メディカル・アフェアーズサイト コンテンツ比較表(2025.04)【DLあり】

-

メディカルアフェアーズ部門サイトにおける医師の利用状況と評価 Vol.1 国公立病院 勤務医編

メディカルアフェアーズ部門サイトにおける医師の利用状況と評価 Vol.1 国公立病院 勤務医編

-

メディカルアフェアーズ部門サイトにおける医師の利用状況と評価 Vol.2 大学病院 勤務医編

メディカルアフェアーズ部門サイトにおける医師の利用状況と評価 Vol.2 大学病院 勤務医編

-

メディカルアフェアーズ部門サイトにおける医師の利用状況と評価Vol.3 大学病院 勤務医編

メディカルアフェアーズ部門サイトにおける医師の利用状況と評価Vol.3 大学病院 勤務医編

-

メディカル・アフェアーズサイト定期レポート 2025年9月版(2024/9~2025/8)

メディカル・アフェアーズサイト定期レポート 2025年9月版(2024/9~2025/8)

同じテーマの記事を見つける

同じテーマの記事を見つける

合わせて読みたい

-

定量調査

-

定性調査

-

事例