医師の視点から見るオムニチャネルとMRの役割‐公立病院勤務医編Vol.2‐

取材年月:2024年9月

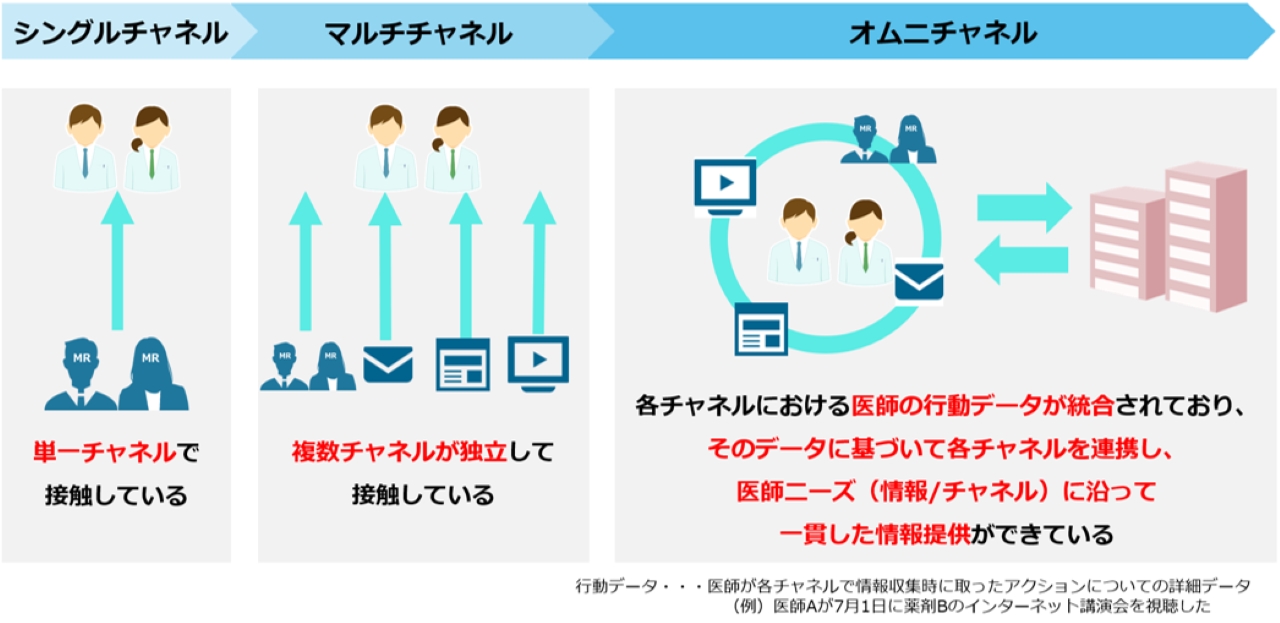

製薬企業各社は、医師に対して、MR/Web講演会/m3などの医療系ポータルサイトなど、

さまざまな情報源(情報チャネル)をシームレスに連携し、医師それぞれのニーズに沿った形で情報提供を行うことを目指しています。

また、その中でMRがどのような役割を果たすべきなのかについても議論が進んでいます。

本インタビューでは、製薬企業が目指す「理想の情報提供」が医師にとって望ましいのか、MRはどのような役割を担うべきなのかということについて、4名の医師のご意見をお伺いしました。

今回は、公立病院の脳神経内科(神経内科)に勤務されるH先生のインタビュー内容をご紹介します。

・診療科:脳神経内科(神経内科)

・年代:30代

製薬企業側が考える「オムニチャネル」によって実現する情報提供の形に対して、医師がどのように感じるのか、また、「オムニチャネル」の中で、製薬企業側が「MRに担ってほしいと考える役割」に対して、医師がどのように感じるのかを明らかにしていきます。

目次

薬剤情報収集に利用する主なチャネルはインターネットサイト

H先生が疾患・薬剤情報収集時に活用するチャネルごとの活用度と利用状況

| 項目 | 活用度 | 利用状況 |

|---|---|---|

| インターネットサイト | 20% | 医療系ポータルサイト(m3、CareNet)を中心に活用。 |

| インターネット講演会 | 20% | 医療系ポータルサイト経由で視聴することが多い。 |

| 学会誌・論文 | 20% | |

| 学会 | 20% | |

| MRからの説明(面談、電話) | 10% | コロナ禍以前の6~7割に減った。施設ルールはアポイント制。 |

| 製薬企業主催の勉強会・説明会 | 10% | |

| MRからの説明(メール) | 0% | |

| 医療系雑誌・新聞 | 0% | |

| 先輩・同僚の医師仲間 | 0% | |

| 薬剤師 | 0% | |

| その他 | 0% |

MRとの面談状況についてお聞かせください

MRとの面談は、コロナ禍以前の6~7割ぐらいまで減っていると思います。

面談はアポイント制になっていますが、わたしから面談を拒否することはありません。

インターネットサイトはどのようなものを利用されますか?

医療系ポータルサイトのm3などを主に利用しています。いろいろな情報をまとめて見ることができ、使いやすいためです。

最近は、AIチャットボット型検索エンジン「Perplexity(パープレキシティ)」を活用しており、探している情報が掲載されたサイトまでダイレクトにたどり着けるようになったことで、情報を見つけるのに時間がかかったり苦労したりすることは減りました。

Web講演会の利用状況についても教えてください。

Web講演会は医療系ポータルサイト経由で視聴することが多いです。医療系ポータルサイト経由と製薬企業のWebサイト経由とで特に意識的な使い分けはしていません。

医療系ポータルサイト経由で視聴する場合はサイトからの案内きっかけが多く、製薬企業のWebサイト経由で視聴する場合はMRからの案内きっかけが多いですね。

「オムニチャネル」による情報提供は望ましいかたちで進んでいる

今回のインタビューでは、「製薬企業が目指すオムニチャネル」を下記のように定義し、先生のご意見をお伺いしました。

「製薬企業が目指すオムニチャネル」

MR/Web講演会/インターネットサイトなどの各チャネルにおける医師の行動データを統合し、そのデータに基づいて各チャネルが連携して一貫した情報提供ができている状態。これにより、個別の医師が求めている情報を、その医師が求めるタイミングで、求める方法で提供できる。

先生は「オムニチャネル」による情報提供についてどのように思われますか?

わたしはこのような取り組み自体はありがたいので、ポジティブに評価しています。

現状でも、「オムニチャネル」による情報提供は一部で行われているのではないでしょうか。

例えば、Web講演会で質問した内容に対して、MRが後日回答を持ってきてくれたり、m3やCare Netなどの医療系ポータルサイト上で閲覧した情報に対して、デジタルMRから追加の情報が送られてきたりします。

これまで「チャネルが連携されて追加の情報提供がされている」と意識したことはなかったですが、追加で提供された情報の中には役に立つ情報もありました。

先生の行動がデータとして製薬企業に収集されている部分に対して、気持ち悪さを感じることやセキュリティ面で不安に思うことはありますか?

わたしは、気持ち悪さやセキュリティ面での不安は特にありません。人によるかもしれませんが、医療系ポータルサイトを利用している人は、それを許容したうえで登録し、利用しているのではないでしょうか。

「オムニチャネル」による情報提供が進むと、先生の興味があると思われる情報ばかりが届き、提供される情報の幅が狭まるといった懸念はありますか?

そのようなことはないと思います。似たようなケースで、インターネットサイト上で買い物をする際に、私の興味に基づいて関連商品がサジェストされますが、それによって特に買うものの幅が狭まるわけではありません。薬剤に関する情報収集においても同じことだと思います。

レコメンデーションの精度が低く、興味がない情報を紹介された場合、どのような印象を受けますか?

ある程度の精度は担保してくれないと、追加の情報提供がかえってネガティブな評価につながります。

一方で、「オムニチャネル」が進んだとしても、求めている情報をピンポイントに提供することは現実的には難しいと思います。医師ごとに専門や興味関心のある分野が多岐に渡る中で、提供する情報を個別化していくのはかなりハードルが高いと思います。

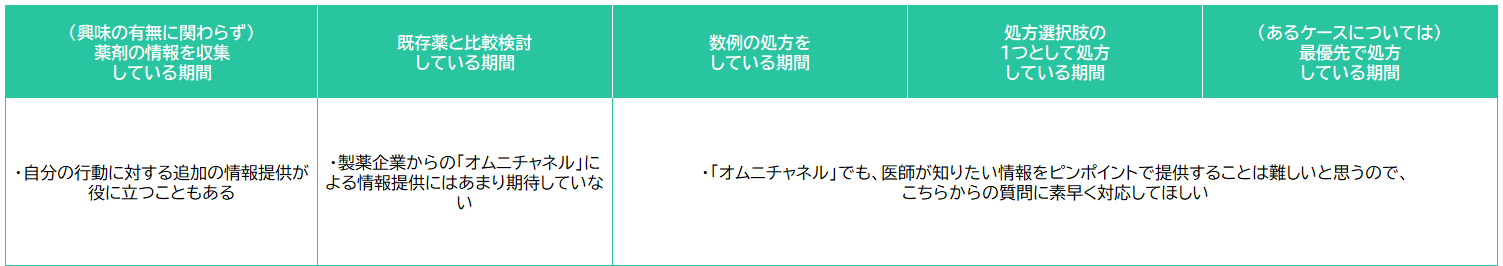

初期の情報収集では「オムニチャネル」による情報提供は役に立っているが、後半の段階では「オムニチャネル」には期待していない

薬剤の処方段階別に、H先生として「オムニチャネル」に期待できる点と懸念される点を下記にまとめました。

処方段階別に、「オムニチャネル」によるメリットの有無が変わるということでしょうか?

はい、処方段階によって異なると思います。

「薬剤の情報を収集している段階」では、医療系ポータルサイト上で閲覧した情報に対して、追加の情報が送られてきたり、Web講演会や学会のブースで質問した内容に関連した情報を、後日MRが届けてくれたり、「オムニチャネル」による情報提供が既に行われていて、役に立つこともあります。

ただし、次の「既存薬と比較検討している段階」では、明確な比較試験がない限りは自分で論文などの中立な情報を調べて判断するしかないので、製薬企業からの「オムニチャネル」による情報提供はあまり期待していません。

また、その先の「数例の処方をしている段階」以降は、副作用情報の収集がメインとなりますが、個別のケースで医師が知りたい情報を、そのタイミングでピンポイントに提供することは「オムニチャネル」でも難しいと思うので、こちらが質問したことに素早く対応してくれるとありがたいですね。

「オムニチャネル」におけるMRの役割は、医師の好むチャネルを把握し、周辺情報を提供すること

今回のインタビューでは、「オムニチャネルにおけるMRの役割」を下記のように定義し、先生のご意見をお伺いしました。

「オムニチャネルにおけるMRの役割」

医師のことを一番よく知る担当MRが、医師とのコミュニケーションから得た情報と医師の行動データを基に判断し、適切なチャネルから適切なタイミングで適切な情報を提供する役割を担う。

「オムニチャネル」におけるMRの役割は、先生にとってはどのような印象でしょうか?

理想としては間違っていないと思いますが、医師ごとに興味がある情報をMRがピンポイントに予測して提供することは難しいのではないでしょうか。

今のところ、MRから提供される情報の3~4割は既に知っている情報ですし、わたしが興味をもっている情報を的確に提供してくれたMRはいなかったと思います。

先生がMRに期待することはどんなことですか?

医師が医療系ポータルサイト上でどのような情報収集をしているかを担当のMRが把握して、それを考慮した情報提供を行うとよいのではないでしょうか。それによって、医師ごとのニーズを今よりも精度高く把握できると思います。

また、提供する情報の中身の精度を高めること以外にも、各医師の好みなどに沿ってチャネルを選んで情報提供することは比較的精度高くできると思いますし、私としてもありがたいです。医師によって働き方、忙しい時間帯、好むチャネルなど様々ですので、直接MRから情報を届けるべきか、Web講演会が視聴できるかなど、状況は変わってくると思います。

その他にも、ピンポイントで求めている情報を届けることは難しくても、わたしが収集した情報からヒントを得て、広く周辺情報を届けることはできると思います。例えば、インターネットサイトで調べている疾患情報などをヒントに、「この疾患について調べているならば、高齢の患者さんがいるのでは」と考えて「社会保障制度の最新の改定情報を届けてくれる」といった動きはありがたいです。

一方的な情報提供でも興味につながることはある

これまでお話を伺ってきた「オムニチャネル」の考え方とは異なるのですが、CMのような製薬企業からの一方的な情報提供の中で、新しい情報を得たり興味が沸いたりしたことはありますか?

はい。わたしの専門領域ではないものの、関わりがある領域の薬剤については、一方的なプロモーションを受けているうちに次第に理解が深まり、興味が沸くケースもあります。専門領域の薬剤であれば、自ら様々なチャネルを利用して情報収集しますが、専門領域外の薬剤についてはそこまで自分から情報収集しないので、一方的な形の情報提供からでも薬剤について理解が深まることもあると思います。

ラボ編集部より

今回のH先生へのインタビューでは、製薬企業が目指す「オムニチャネル」の概念やMRの役割の理想像をポジティブに捉えていたものの、「個別の医師ごとに、求めている情報を求めているタイミングで届けることは現実的ではない」という点で製薬企業側の考えとのギャップも見られました。

そのうえで、副作用などの緊急度が高い情報は、問い合わせたタイミングで素早く対応してくることをMRに期待しており、それ以外の日常的な情報提供においては、「適切なチャネルを選択すること」や「広く関連する情報を提供すること」などをMRに期待する役割として挙げていました。

また、先にインタビューを実施した2名の医師と同じく、「薬剤の処方段階によって「オムニチャネル」から得られるメリットが変わるのではないか」という意見が挙がり、メリットの有無が分かれる境目については2名の医師とも異なる処方段階を挙げていました。

これまでの医師インタビューを通じて感じたことは、「理想のオムニチャネル」を実現していくにあたって「医師を知ること」が何より重要だということです。医師によって考え方や好み、習慣など考慮すべき要素は多岐に渡っており、直接的なコミュニケーションやMRとの信頼関係から得られる情報と、データとして蓄積された情報を組み合わせつつ、丁寧に読み解いていくことが求められるのではないでしょうか。

(文:田中)