医師の視点から見るオムニチャネルとMRの役割‐公立病院勤務医編Vol.3‐

取材年月:2024年9月

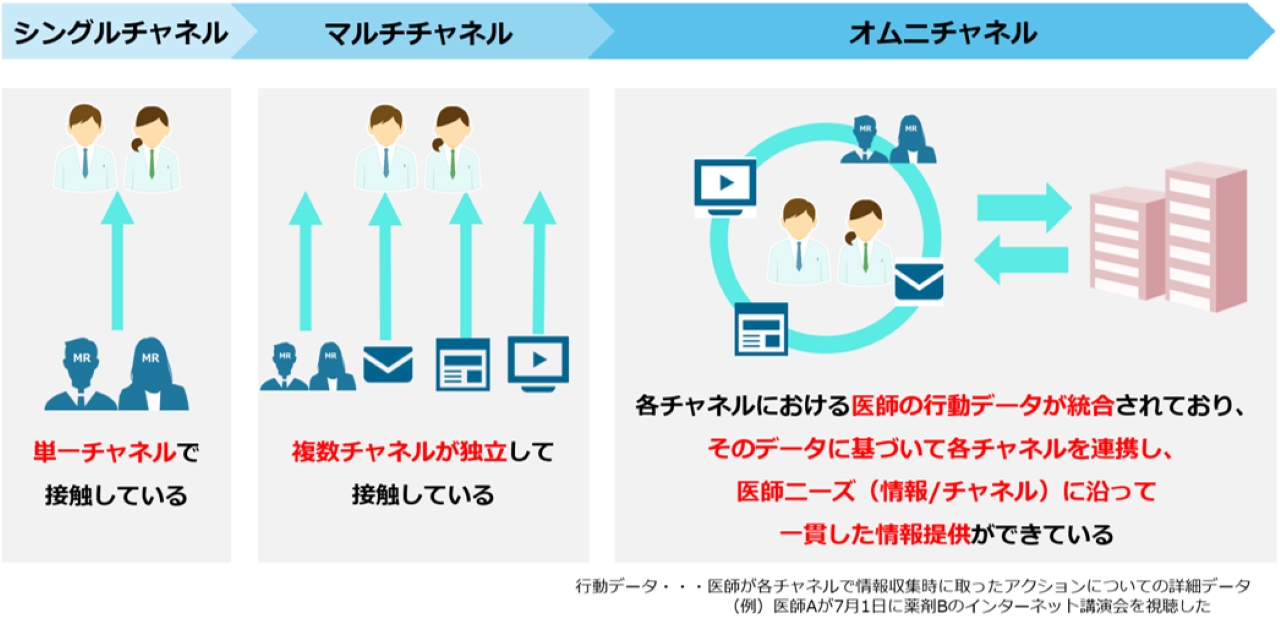

製薬企業各社は、医師に対して、MR/Web講演会/m3などの医療系ポータルサイトなど、

さまざまな情報源(情報チャネル)をシームレスに連携し、医師それぞれのニーズに沿った形で情報提供を行うことを目指しています。

また、その中でMRがどのような役割を果たすべきなのかについても議論が進んでいます。

本インタビューでは、製薬企業が目指す「理想の情報提供」が医師にとって望ましいのか、MRはどのような役割を担うべきなのかということについて、4名の医師のご意見をお伺いしました。

今回は、公立病院の小児科に勤務されるN先生のインタビュー内容をご紹介します。

・診療科:小児科

・年代:40代

製薬企業側が考える「オムニチャネル」によって実現する情報提供の形に対して、医師がどのように感じるのか、また、「オムニチャネル」の中で、製薬企業側が「MRに担ってほしいと考える役割」に対して医師がどのように感じるのかを明らかにしていきます。

目次

薬剤情報は幅広いチャネルから収集

N先生が疾患・薬剤情報収集時に活用するチャネルごとの活用度と利用状況

| 項目 | 活用度 | 利用状況 |

|---|---|---|

| MRからの説明(面談、電話) | 20% | ・3社のMRとそれぞれ月1回程度面談 |

| インターネットサイト | 20% |

・m3などの医療系ポータルサイトの利用が中心 ・メルマガはほとんど読まない |

| 学会 | 20% | |

| 医療系雑誌・新聞 | 20% | |

| インターネット講演会 | 10% | ・医療系ポータルサイトで視聴 |

| 製薬企業主催の勉強会・説明会 | 10% | |

| MRからの説明(メール) | 0% | |

| 学会誌・論文 | 0% | |

| 先輩・同僚の医師仲間 | 0% | |

| 薬剤師 | 0% | |

| その他 | 0% |

MRとの面談状況についてお聞かせください

製薬企業3社のMRと、それぞれ月1回程度面談しています。

インターネットサイトはどのようなものを利用されますか?

インターネットサイトはm3などの医療系ポータルサイトを中心に利用しています。メルマガはほとんど読みません。

「オムニチャネル」による情報提供は、興味のある情報を深掘りできる点では良いが、新しい学びの機会を失う懸念もある

今回のインタビューでは、「製薬企業が目指すオムニチャネル」を下記のように定義し、先生のご意見をお伺いしました。

「製薬企業が目指すオムニチャネル」

MR/Web講演会/インターネットサイトなどの各チャネルにおける医師の行動データを統合し、そのデータに基づいて各チャネルが連携して一貫した情報提供ができている状態。これにより、個別の医師が求めている情報を、その医師が求めるタイミングで、求める方法で提供できる。

先生は「オムニチャネル」による情報提供についてどのように思われますか?

「オムニチャネル」による情報提供には、良い部分と悪い部分があるのではないでしょうか。

興味のあるところをどんどん深掘りできることは良いと思います。一方で、興味がない情報からも新しい学びを得ることがあるので、興味のある情報ばかりが届くと、その機会を失ってしまうかもしれないという懸念もあります。

先生の情報収集活動のデータを収集し、それを活用するという部分に対して、どのような印象を持たれますか?

データを収集されるのは気持ちのいいものではありませんが、製薬企業が目指す「オムニチャネル」のように、収集されたデータに基づいて人やインターネットサイトなどが連動することは避けられない世の中になっているのではないでしょうか。

データを収集されるというデメリットを認識したうえで、それを上回るメリットがあるからこそインターネットなどを使うのだと思います。例えば、ChatGPTなどは、自分が入力した情報がAIの学習に利用されてしまいますが、それでも利用した方が効率よく情報収集できるので活用するという判断をしています。

データに基づいたレコメンデーションの精度が低く、興味がない情報を紹介された場合、どのような印象を受けますか?

まったく興味のない情報ばかりをレコメンドされると印象は良くありません。

ただ、あまり興味がなかった情報や自分の専門領域から少しずれている情報でも、そこから新しい気付きを得ることもあるので、必ずしも悪いとは言えません。

もしかすると、今後AIが発達して、二手、三手先の医師の行動まで予測できるようになり、「少し専門領域からずれているけれど、新しい学びにつながる情報」まで狙ってレコメンドできるようになる可能性もあるのではないでしょうか。そうであれば理想的だと思います。

先生にとってまったく興味がない情報を、Web上で提供されるのとMRから提供されるのとでは印象が異なりますか?

印象は異なると思います。

Web上で情報提供される場合は、医師側がどう感じるかだけですが、MRから情報提供される場合は、MRの人間力やキャラクターによっても印象が変わるのではないでしょうか。同じ的外れな情報提供であっても、MRの人間力次第で、相手を怒らせてしまうこともあれば、そのこと自体を笑いに変えられることもあると思います。

その点が、人間であるMRが情報提供する際の強みにもなりますし、弱みにもなりうるのではないでしょうか。

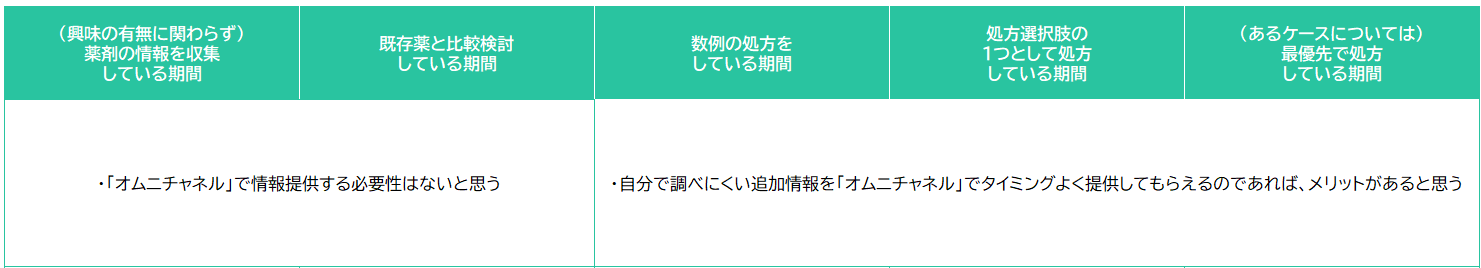

薬剤の処方前の段階では「オムニチャネル」による情報提供は必要ないが、処方後では追加情報が得られるというメリットがある

薬剤の処方段階別に、N先生として「オムニチャネル」に期待できる点と懸念される点を下記にまとめました。

薬剤の処方段階の前半と後半とでは「オムニチャネル」に対して期待事項は異なりますか?

はい、処方の段階によって「オムニチャネル」に対する期待事項は異なります。

処方開始前の段階までは、「オムニチャネル」で情報提供される必要性は低いと思います。

特に、「既存薬と比較検討している」段階では論文などの中立的な情報を重視するので、中立的な立場になりづらい製薬企業やMRからの情報に影響されすぎないように注意しています。

一方で、数例の処方をしている段階以降の、薬剤について自分でもある程度理解して、実際に使用している段階では、追加情報を「オムニチャネル」でタイミングよく提供してもらえるとメリットがあると思います。

具体的には、添付文書に書かれていない副作用情報や、他の医師の処方状況、論文化されていない学会発表や症例報告などの自分では調べにくい情報にニーズがあるので、それらをタイミング良く提供してもらえるとありがたいですね。

現状でも、MRと卸のMSが連携して「オムニチャネル」のような取り組みをしているようです。わたしが薬剤を新たに処方した際に、MRがMSからその情報をキャッチして、タイミングよく追加の情報を届けてくれることがあり、役に立っています。

MRには人間力を生かした、MRにしかできない情報提供を期待

今回のインタビューでは、「オムニチャネルにおけるMRの役割」を下記のように定義し、先生のご意見をお伺いしました。

「オムニチャネルにおけるMRの役割」

医師のことを一番よく知る担当MRが、医師とのコミュニケーションから得た情報と医師の行動データを基に判断し、適切なチャネルから適切なタイミングで適切な情報を提供する役割を担う。

「オムニチャネル」におけるMRの役割は、先生にとってはどのような印象でしょうか?

MRが医師のニーズを理解したうえで、医師が求めている情報を、適切なチャネル・タイミングで届けることができるのであればありがたいと思いますが、そのような情報提供を実現させるのは難しいのではないでしょうか。

MRから提供される情報は必ずしもこちらのニーズと合致しているわけではなく、「これを知りたかった!」という情報がタイムリーに届けられた機会もそれほどありません。また、多くの医師はそれをMRに期待しているわけではないようにも思います。

今後AIの発達によって、MRが医師の求めている情報をピンポイントで届けることが可能になるかもしれません。その場合にも、MRに期待していることは単なる情報提供にとどまりません。MRが医師との対話を通じて得られたアイデアを提案することや、MRが持つ人間的なつながりを活用することにこそ価値があると考えます。

先生がMRの役割として期待する「人間的なつながり」とはどのようなことでしょうか?

MRには、医師とのコミュニケーションを通じて「MRだからこそ集められる情報」を収集し、還元してくれることを期待しています。具体的には、「他の施設の先生がこの薬剤を実際に使ってみたところ、こういう結果でした」といった現場レベルの情報が、色々な施設を回っているMRにしか集められない貴重な情報だと思います。

MRの目線で考えると、そのような役割を実行するためには、「医師にどんな情報を与えるか」よりも、コミュニケーションを通じて「医師が持っている情報をどうやって引き出すか」という部分が重要になると思います。

医師との信頼関係を築いて、雑談などから医師や施設の情報を引き出し、それを適切な形でほかの医師に還元することは、AIには置き換えられない部分だと思いますし、MRの人間力が求められる部分ではないでしょうか。

MRだからこそできる役割があるということでしょうか?

そうですね。情報を効率的に集めることだけを求めるのであれば、MRよりもChatGPTなどの方が優れているとは思いますが、MRとの雑談も含めたコミュニケーションを通じて初めて得られる情報にも価値があると思います。そういった意味で、MRには、人にしかできないコミュニケーションを大切にしてほしいですね。

画一的な情報提供でも、情報として印象に残るので有用だと思う

これまでお話を伺ってきた「オムニチャネル」の考え方とは異なるのですが、CMのような製薬企業からの一方的な情報提供の中で、新しい情報を得たり興味が沸いたりしたことはありますか?

あります。わたしは小児科の血液腫瘍が専門で、アトピー性皮膚炎の患者さんは頻繁に診るわけではないのですが、最近発売された何種類かのアトピー性皮膚炎の薬剤について、m3上での宣伝を各製薬企業が頑張っていたので、だんだんと各薬剤の特徴が印象に残りました。

処方につながるかどうかは別として、画一的な情報提供でも耳学問的な情報としてはかなり頭に入ってくるので、専門領域や希少疾病ではなく、一般的なコモンディジーズに関係する薬剤の情報提供は画一的でもいいのではないでしょうか。

ラボ編集部より

今回のN先生へのインタビューでは、製薬企業が目指す「オムニチャネル」による理想の情報提供のかたちに対して、医師がメリットとデメリットの両面を感じていることが伺えました。興味のある領域について追加の情報提供がされることはポジティブに評価しているものの、一見興味がない情報からも新しい学びを得る機会が失われないように、という懸念もあることが明らかになりました。先に実施した医師インタビューでも一部の医師から挙がっていた懸念点と共通しており、提供する情報の偏りには注意が必要になると考えられます。

また、N先生はMRの役割について、他施設の医師の処方経験など「医師とのコミュニケーションを通じた情報の収集と還元」を最も重要な役割として言及している点も印象的でした。

これまで「オムニチャネル」について考える際には、「情報提供をいかに精度高く効率的に行えるようにするか」という点に焦点を当てることが多かったと思いますが、N先生へのインタビューを通じて「MRだからこそできる/MRにしかできない役割」について改めて考える必要があると感じました。一見すると非効率的な活動の中にも、人と人とのコミュニケーション面で、MRというチャネルにしかできない重要な役割があるのではないでしょうか。

(文:田中)