医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.1 後編

取材年月:2024年12月

医師にとって「使いやすい製薬企業サイト」とはどのようなものでしょうか。本インタビューでは、医師が製薬企業サイトを閲覧するきっかけ、行動、その際にサイトに掲載されていてほしい情報、そしてそれらの情報がどのようにレイアウトされていると良いのか?について、大学病院で膠原病を専門に診ているO先生にお話を伺い、先生が考える使いやすいWebサイトをご紹介します。

なお、「医師視点で考える「使いやすい製薬企業サイト」 Vol.1 前編」※1未読の方はそちらからご確認ください。

・診療科:総合診療科

・年代:40代

インタビュー「製薬企業サイトで薬剤情報を収集する医師のUX」※2では、製薬企業サイトで添付文書を探せないといった使いづらさを挙げる声がありました。

本インタビューでは、医師が製薬企業サイトを閲覧するきっかけ、行動、その際にサイトに掲載されていてほしい情報を伺い、医師と一緒に理想の製薬企業サイトを作っていきます。どの情報がどの位置にあるといいのか、テキストが良いのか写真が良いのか、といった定量調査では把握できない医師が感じる「使いやすさ」を形にします。

目次

製薬企業サイトを閲覧するケース2:MRから提供された情報を製薬企業サイトで確認

さきほどお話を伺った「医療系ポータルサイトで気になった情報を確認するケース」※1以外に、専門領域の薬剤情報収集時に先生が製薬企業サイトを利用するケースはありますか?

MRから提供された情報を確認する場合です。MRから臨床試験結果を説明された後「本当にそんなに良いことばかりなのかな?」と疑う気持ちが生まれてきて、自分で製薬企業のサイトにアクセスして臨床試験の結果や論文のまとめを確認します。

面談中や面談後にMRに質問されないのでしょうか。

はい。MRに質問すると「興味があるのかな」と思われて、その後積極的に案内されてしまうのではないか、と勝手に面倒くささを感じてしまっていて…。できるだけ自分で解決したいと考えています。

製薬企業サイトへはどうやってアクセスしますか?

よくコミュニケーションを取っているMRの製薬企業サイトはブックマークしてあるので、そこからアクセスします。

アクセスした後、目的の情報をすぐに見つけられますか?

はい。MRから提供される情報は製薬企業が力を入れているものが多いので、サイトの目立つところに掲載されていますし、専門領域の薬剤は各製薬企業にいくつもあるわけではないので、すぐに見つけられます。

「MRから提供された情報を確認する」場合に製薬企業サイトに必要な情報は、Web講演会情報、領域別情報、臨床試験結果

MRから提供された情報を確認する際に「製薬企業サイトに掲載されていてほしい情報」を項目一覧より選択してもらいました。

| ページにあると良い情報 | ページになくてもいい情報 |

|---|---|

|

Web講演会 領域別情報のカテゴリ 臨床試験結果 市販直後調査 適正使用ガイド |

添付文書 外装 薬剤写真 インタビューフォーム 適正使用ガイド |

MRから提供された情報を確認する際に製薬企業サイトに必要な情報を教えてください

先ほどお話ししたWeb講演会情報、臨床試験結果、領域別情報に加えて、市販直後調査の結果や適正使用ガイドなどの安全性に関する情報も必要です。

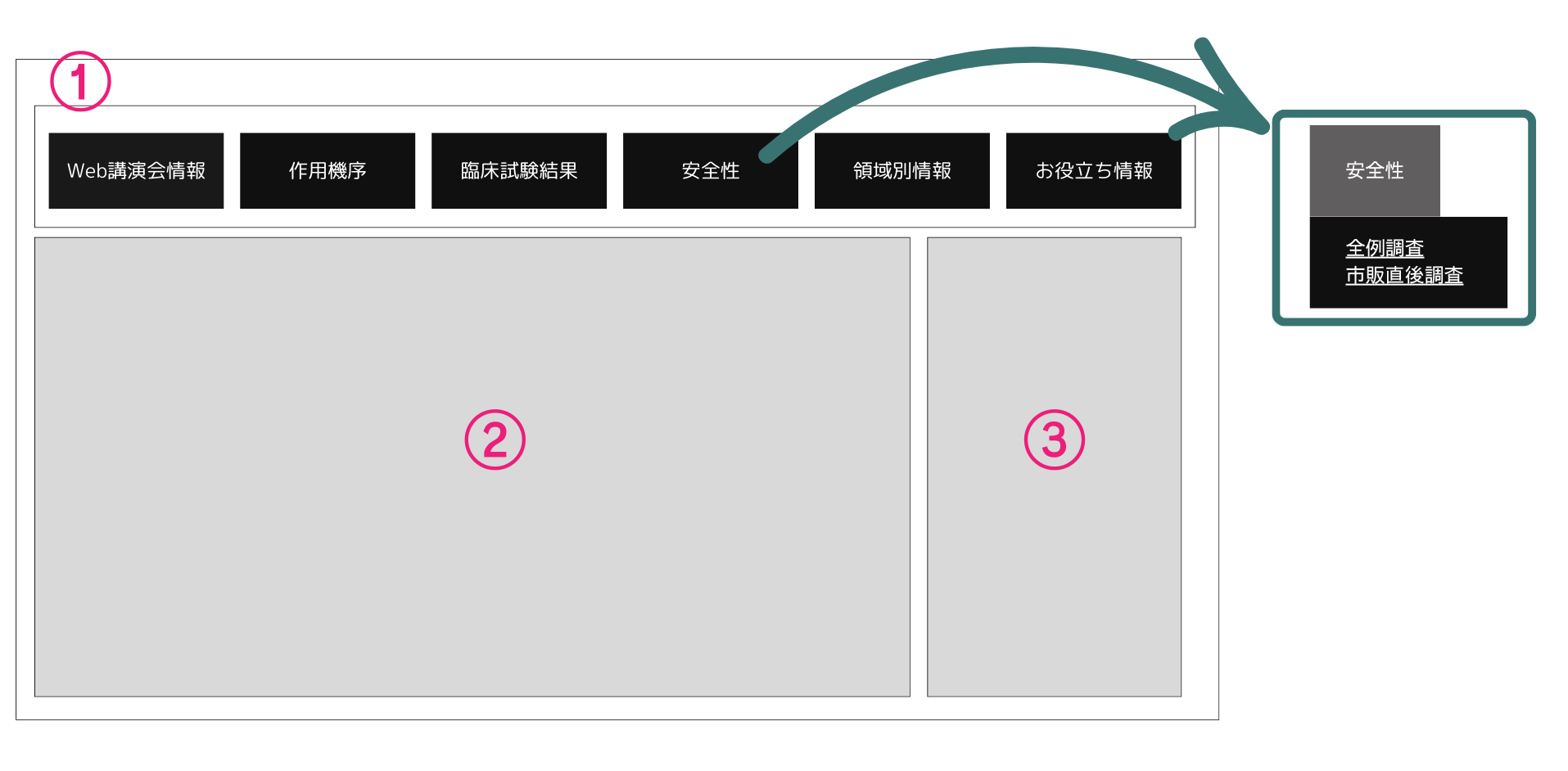

O先生が考える、「MRから提供された情報を確認する」際に使いやすいWebページレイアウト

では、Zoomのホワイトボードツールを使って実際に先生にとっての理想のサイトレイアウトを作成していただきたいと思います。まず、一番上の位置(グローバルナビゲーション)にはどのような情報が並んでいると良いですか?

製薬企業サイトで一番利用しているのはWeb講演会なので、講演会情報がまず必要だという点は変わりません。Web講演会情報は目に入る場所に掲載されている方が、サイト内に留まりやすいと思います。

Web講演会情報の掲載方法は製薬企業によってさまざまかと思います。主にカレンダー型と一覧型があると思いますが、どちらが使いやすいですか?

Web講演会情報はカレンダー形式よりも、専門領域ごとに一覧になっている方が一目で把握できるので使いやすいです。

臨床試験結果や市販直後調査の結果の位置は、どのあたりが良いでしょうか

臨床試験結果、市販直後調査の結果、適正使用ガイドは、主体的に情報収集しようというときに確認します。ですので、「ここにある」ということさえ分かっていれば、Web講演会ほど目立つ必要はないと思います。例えば右側の列の上のほうにいつもある、とか位置が決まっていれば良いです。

ここまでの話をまとめると、図のような形でしょうか。「医療系ポータルサイトで気になった情報を確認するケース」と同じですね。

はい。この位置がいいですね。

Web講演会をよく視聴されるのはなぜでしょうか?

テキスト情報の場合は一定の時間集中して読まなければいけませんが、動画は「ながら視聴」で耳からも情報が拾えます。テキストよりも気楽に情報収集できる点が良いです。

ということは、テキスト情報を音声で読み上げる機能があると便利でしょうか?

実は以前「Audible」(オーディブル)を利用したことがあったのですが、まったく合いませんでした。ですので、読み上げ機能は必要ないと思います。

サイト内検索機能はどうでしょうか?

製薬企業サイトにアクセスしてから薬剤を検索することはないので、なくても問題ありません。

そのほかに必要な情報はありますか

必要な情報として挙げておらず、あまり利用頻度は高くありませんが、基本情報として添付文書もあった方が良いと思います。薬剤情報がこのページ内で網羅されていると使いやすいのではないでしょうか。

網羅的、ということは「副作用DBツール」などの症例ベースの副作用が確認できるという機能は必要でしょうか?

「副作用DBツール」は初めて知りました。そういえば以前MRさんに伺ったことがあるような気がしますね…。利用したことはありませんでしたが、こういった情報があると非常に役に立ちます。これは良いですね。添付文書やインタビューフォームに記載してある副作用情報は実臨床であまり役に立たないケースがあり、症例ベースの副作用情報が確認できるツールが提供されているならぜひ利用したいですね。

MA部門からの情報提供が得られたら掲載を希望されますか?

基礎研究の話を理解するのにはエネルギーを使うので別の媒体を利用します。ただ、疾患の情報であれば確認したいと思います。

お話をまとめるとレイアウトはこんな感じですね。いかがでしょうか?

うん、これでとても使いやすくなると思います。

ラボ編集部より

「医療系ポータルサイトのニュースで気になった薬剤情報をチェック」する場合でも、「MRから提供された情報を確認」する場合でも、O先生の製薬企業オウンド訪問動機はWeb講演会情報の収集であり、使いやすいと感じるレイアウトに大きな違いはありませんでした。

「MRから提供された情報を確認」する場合においても、O先生は情報収集における心理的ハードルが低いコンテンツがあること、また、ページレイアウトにおいても一度に得られる情報が多すぎないことを1つの評価軸としていました。

1ページにおける文字量やビジュアル要素、余白の設定を工夫し、アクセスした医師に心理的負担を与えないための設計が必要でしょう。

また、インタビューでは「安全性情報は場所がわかっていれば目立たなくても良い」という声も伺うことができました。使いやすさ向上においては、サイトの独自性やデザイン性に固執せず、医師が頻繁に利用しているサイトをベースにするなど、医師が共通認識を持ちやすい場所や単語を意識して各情報を配置していく工夫も有効ではないでしょうか。

今後解決すべきことは?

今回は膠原病を専門とする医師にお話を伺いましたが、サイトに求めるものは診療科によって異なるのではないでしょうか。次回はオンコロジーを専門とする医師への、同様のインタビュー結果をご紹介します。

(文:松原)