医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.2

取材年月:2025年1月

医師にとって「使いやすい製薬企業サイト」とはどのようなものでしょうか。本インタビューでは、医師が製薬企業サイトを閲覧するきっかけや行動、その際にサイトに掲載されていてほしい情報、また、それらがどのようにレイアウトされていると使いやすいのか?について、国公立病院で消化器内科・腫瘍内科を専門に診療しているS先生にお話を伺い、先生が考える使いやすいWebサイトをご紹介します。

・診療科:消化器内科・腫瘍内科

・年代:50代

・メディアマインドシェア:インターネット派

インタビュー「製薬企業サイトで薬剤情報を収集する医師のUX」※1では、製薬企業サイトで添付文書を探せないといった使いづらさを訴える声がありました。

本インタビューでは、医師が製薬企業サイトを閲覧するきっかけや行動、その際にサイトに掲載されていてほしい情報を伺い、医師と共に理想の製薬企業サイトを作っていきます。どの情報がどの位置に配置されると良いのか、テキストが良いのか写真が良いのか、といった定量調査では把握できない医師が感じる「使いやすさ」を具体化します。

本インタビューでは、S先生が専門領域の情報収集において製薬企業サイトを閲覧するケース別にお話を伺います。

【S先生が製薬企業サイトを閲覧するケース】

ケース1:患者さんに薬剤や治療の説明を行うため、薬剤の有効性や副作用についてのデータを製薬企業サイトで確認

「患者さんに薬剤や治療の説明を行うために製薬企業サイトを閲覧するケース」について具体的に教えてください。

製薬企業サイトでは免疫チェックポイント阻害薬の情報を調べます。例えば、わたしの場合胃がんについては慣れていますが、慣れていないがん種もあります。患者さんのがん種が慣れていないものであった場合、化学療法の説明を正確に行う必要があるため、薬剤の有効性や副作用のデータや5〜10分程度の臨床試験概要の解説動画を確認した上で、薬剤の臨床試験結果や奏効率、OSなどを説明します。また、臨床試験番号からPubMedなどで論文を確認することもあります。

製薬企業サイトで情報を確認するタイミングはいつごろですか?

診療の前です。製薬企業サイトを確認する頻度は、月に4回程度です。

製薬企業サイトへはどのようにアクセスしますか?

検索を利用します。よく利用する製薬企業サイトは検索履歴の上位に表示されるため、すぐにアクセスできます。

調べた情報を患者さんにどのように説明しますか?資材を利用しますか?

患者向け資材(抗がん剤の基本情報が載っている小冊子)を渡し、資材に載っていない臨床試験の成績や奏効率などは口頭で伝えます。資材は外来に置いてあるものか、薬剤師がMRから取り寄せてくれたものを利用します。製薬企業サイトにある患者資材のPDFを利用したことはほぼありません。

ケース1:製薬企業サイトに必要な情報は、臨床試験の解説動画や適正使用ガイドなど

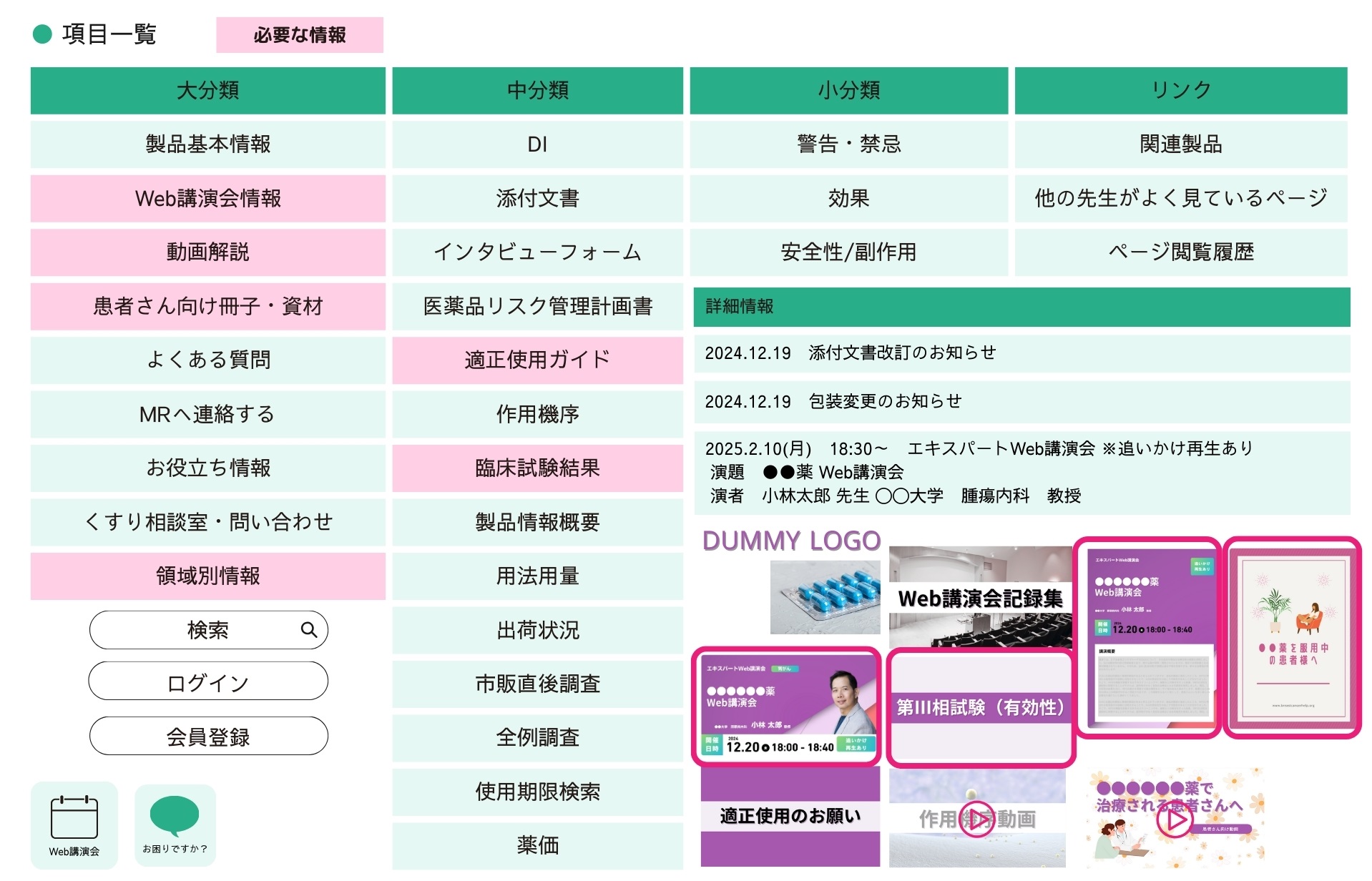

患者さんに薬剤や治療の説明を行う際に「製薬企業サイトに掲載していてほしい情報」を項目一覧から選んでいただきました。

| ページにあると良い情報 | ページになくてもいい情報 |

|---|---|

|

臨床試験の解説動画 Web講演会 適正使用ガイド 領域別情報のカテゴリ 患者向け資材 臨床試験結果 |

添付文書 インタビューフォーム ロゴ 外装 市販直後調査結果 薬剤写真 |

ケース1(患者さんに薬剤や治療の説明を行う)の場合、製薬企業サイトに載っていてほしいのはどんな情報ですか

臨床試験の解説動画、適正使用ガイドは必要です。プリントアウトすることはほとんどありませんが、薬剤の説明冊子のPDFはあってもいいですね。

Web講演会の情報は、自分に関係する領域の情報に興味があるので、領域別に一覧で確認できると予約しやすいと思います。演者の顔写真入りで掲載されていると見つけやすいと思います。

適正使用ガイドはかなりのボリュームかと思いますが、利用しづらくはないのでしょうか?

利用しづらくはありません。適正使用ガイドは外来のタブレット端末で確認していますが、スクロールはスムーズにできるので、ページ数が多くても必要な情報はすぐに見つけられます。

ケース1(患者さんに薬剤や治療の説明を行う)の場合、製薬企業サイトに必要ない情報はどれでしょうか?

添付文書やインタビューフォームなど文字だけの情報はあまり見ないので必要ありません。ロゴや薬剤のパッケージ写真、また、全例調査や市販直後調査はMRから情報提供があるため、自分で確認することはないので必要ではありません。

S先生が考える、「患者に薬剤や治療の説明を行う際」に使いやすいWebサイトのレイアウト

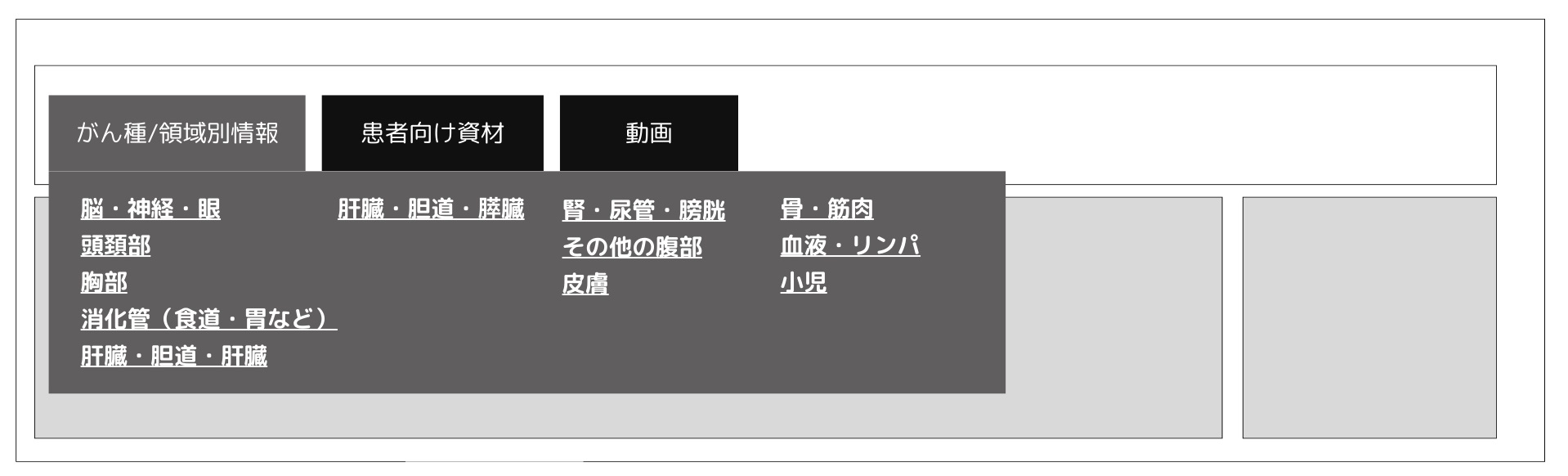

では、Zoomのホワイトボードツールを使って実際に先生にとっての理想のサイトレイアウトを作成していただきます。まず、一番上の位置(グローバルナビゲーション)にはどのような情報が並んでいると良いですか?

一番上(グローバルナビゲーション)の左には「がん種/領域」の情報があると良いですね。「がん種/領域」のところから、胃がんや大腸がんといった各論にアクセスできると使いやすいのではないでしょうか。

その隣には患者さんへの説明資料、さらにその隣にはがん種に関する説明動画があれば良いと思います。

図のような形でしょうか

はい。この位置が良いですね。

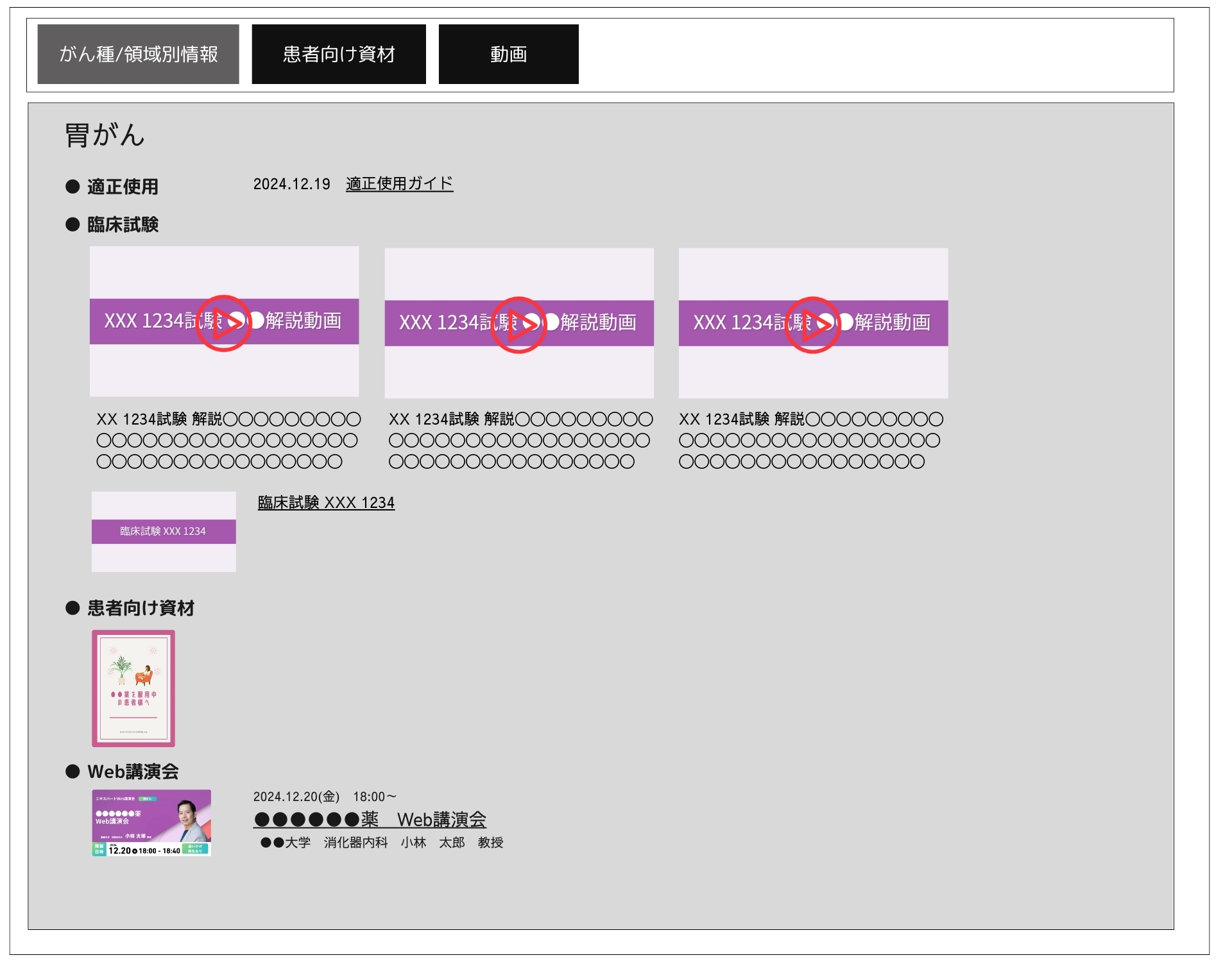

「がん種/領域」から遷移したページはどのようなレイアウトが使いやすいでしょうか?

患者さん用説明資材や薬剤の解説動画、適正使用ガイドが近くに並んでいると良いです。臨床試験の詳細や論文の内容が簡潔にわかるサマリーもあると素晴らしいですね。

製薬企業サイトのページを訪問したついでに、興味がある情報があった場合は確認しますか?

興味があれば確認するかもしれませんが、ほとんどないと思います。製薬企業サイトにアクセスする際には調べたい情報が明確なので、それ以外の情報を確認することはほとんどありません。

患者向け資材はどんなものが役立ちますか?

がんの診断や薬剤(抗がん剤)の効果や副作用などの内容が簡単に説明してあるものです。患者さんの医学知識に合わせたやさしめな内容のものが良いですね。

高額療養費などの社会保障制度に関する資材は必要でしょうか?

抗がん剤治療の費用面の心配をする患者さんもいますが、治療費については院内の専任部署にお任せしているため、わたしはとくに必要性を感じません。

レイアウトはこのような感じでしょうか

はい。わたしにはこの情報があれば十分です。

ケース2:薬剤特有の副作用への対処法など、診療中に必要になった薬剤の疑問を確認するため製薬企業サイトを確認

続いて、「薬剤特有の副作用への対処法など、診療中に必要になった薬剤の疑問を確認するため」について具体的に教えてください。

診療中や患者さんが入院されたときに、免疫チェックポイント阻害薬のirAE(免疫関連有害事象)への対処法を確認します。診療中にスマートフォンやタブレット端末を使って数分で確認し、そのままタブレット端末で患者さんへ説明することもあります。だいたい月に1〜2回の頻度です。

この情報は検索経由でアクセスしますか?

製薬企業サイトに直接アクセスすることもありますし、Yahoo!検索を使うこともあります。検索は「薬剤名 肝障害」など薬剤名と症状を組み合わせたキーワードで調べます。

信頼性の高いサイトで確認したいので製薬企業サイトを利用することが多いのですが、適用が狭い薬剤についてはわざわざ製薬企業サイトにアクセスしないことが多いですね。

必要な情報にはすぐにアクセスできますか?

はい。必要な情報はだいたい適正使用ガイドで確認できます。また、薬剤の作用機序や副作用への対処法をまとめたPDFを提供している製薬企業サイトがあり、よくまとまっているのでそれをダウンロードしてPCに保存しています。ついつい使い慣れている製薬企業のサイトで確認してしまい、あちこちのサイトで情報を確認することはあまりありません。

お話から、このケースでも必要な情報とレイアウトはケース1と同様かと思いましたがいかがでしょうか?

そうですね。とくに変わりません。

ケース3:医療系ポータルサイトで臨床試験や学会の情報をチェックして、製薬企業サイトで確認

次に「医療系ポータルサイトのニュースなどで気になった薬剤情報を収集するために製薬企業サイトを利用するケース」について具体的に教えてください。

学会開催時期に合わせて医療系ポータルサイトをチェックし、臨床試験成績を確認しています。その際に製薬企業サイトにアクセスすることがあります。最近では学会発表の動画がX(旧Twitter)にも載るので、製薬企業サイトをチェックする頻度はあまり多くありません。

「医療系ポータルサイト」へアクセスするきっかけはメールですか?

最新の薬剤情報を得たいので、学会開催時期には自分で医療系ポータルサイトへアクセスしています。

「医療系ポータルサイト」は具体的にどのサイトでしょうか。

学会情報を確認するためには、日経メディカルOnlineやケアネットを利用しています。m3はサイトの中でWeb講演会の視聴ができるため、視聴後に製薬企業サイトにアクセスすることはありません。

学会情報をチェックされるということですが、薬剤の承認前でも製薬企業サイトを確認しますか?

発売前の薬剤について保険適用のタイミングを確認するために製薬企業サイトを確認することはあります。最近では未承認の薬剤情報がプレスリリースされている場合もあり、免疫チェックポイント阻害薬の臨床試験のポジティブデータについて確認したことがあります。

このケースの場合、必要な情報は変わりますか?

最新情報が必要なので、ニュース的な情報がわかりやすくなっている必要があります。

ケース4:MRから提供されたWeb講演会情報のうち、自身が診察している患者さんに関連するものは製薬企業サイトで視聴

MRから案内されたWeb講演会を視聴するために製薬企業サイトを利用するケースについて具体的に教えてください。

MRからWeb講演会の案内をもらったときに、製薬企業サイトでWeb講演会を視聴することがあります。わたしの患者さんに関連する情報や、学会発表直後の発表内容の解説を配信するものなどに興味があります。MRから送られる、URLが記載されたメールから予約して視聴します。Web講演会は週2〜3回程度視聴しています。

Web講演会の予約をページで行う際、ページにあると良い情報はどのようなものでしょうか?

まずはWeb講演会情報、それから予約ボタンですね。

Web講演会開催後に、追いかけ再生やアーカイブ視聴ができると便利です。追いかけ再生は1日程度の猶予があれば良いです。アーカイブは、土日や当直中に視聴できるので、あると便利だと思います。

ページの情報ではありませんが、Web講演会の視聴予約をしても見忘れてしまうことがあるので、前日や当日にリマインドがあれば助かります。

OutlookやGoogleカレンダーへのスケジュール登録ボタンがあるとどうでしょうか?

使います。

Web講演会に関連する4〜5分の動画や、患者さんを診察する前に確認する情報へのリンクなどがあれば利用しますか?

動画であれば利用すると思いますが、文字だけの情報は見ないと思います。

Web講演会の前の事前質問フォームなどは利用しますか?

あれば利用するかもしれません。

ほかにページに必要な情報はありますか?

ページに必要な情報に直結しないかもしれませんが、Web講演会はメールのURLから直接視聴できると楽ですが、自分でメールアドレスを登録するものは面倒だなと感じます。クリックだけで視聴できるような簡単な形式が希望です。

ページにあると良い情報と、それを基にしたレイアウトをまとめました

必要な情報はすべて盛り込まれていると思います。

| ページにあると良い情報 |

|---|

|

Web講演会情報 予約ボタン 追いかけ再生機能 アーカイブ動画 関連動画 カレンダー登録ボタン 前日、当日のリマインドメールの登録 メールアドレスの登録なしで視聴できること 事前質問フォーム |

使い慣れたレイアウトのWebサイトをつい見に行ってしまう

ケース1〜3で製薬企業サイトに必要な情報と使いやすいWebサイトのレイアウトはほぼ同じですね。

はい。免疫チェックポイント阻害薬の場合は、どのケースでも必要な情報と使いやすいWebサイトのレイアウトはほぼ同じです。免疫チェックポイント阻害薬のように適用が広い薬剤と、適用が狭い薬剤とでは求める情報は異なりますが、適用が広い薬剤について調べることが多いため、よく利用するものと同じ情報やレイアウトが掲載されていると便利だと感じます。よく利用する製薬企業サイトのレイアウトに慣れているので、ついそのサイトを見に行ってしまいます。

ラボ編集部より

胃がん治療が専門のS先生は、主に患者さんへの薬剤や治療の説明、薬剤に関する疑問点の確認、気になった薬剤情報の確認、Web講演会視聴の4つのケースで製薬企業サイトを閲覧することが多いとお話されています。Web講演会情報を除いて、どのケースにおいても必要な情報は臨床試験結果、適正使用情報を選択されました。前回のインタビューでは医師が必要とする情報として挙げられたのはWeb講演会情報だったため、診療科などの医師属性や薬剤の特性によって必要な情報は異なると言えそうです。

また、医師が使い慣れていることがサイトの使いやすさにつながるという点が、本インタビューから明らかになりました。

現在、多くの製薬企業サイトでは、該当薬剤のページに薬剤に関わる情報がすべて配置されているのではないでしょうか。しかし、本インタビューでは、医師にとって必要な情報はそのうちのほんの一部であることが伺えます。「医師が本当に必要としている情報は何か?」「その情報は分かりやすく掲示されているか?」という視点を持ち、改めてサイトの掲載情報やレイアウトを見直す必要があるのではないでしょうか。

今後解決すべきことは?

次回は、医師視点で考える「使いやすい製薬企業サイト」 Vol.3 前編 を紹介します。

(文:松原)