医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.3 前編

取材年月:2025年1月

医師にとって「使いやすい製薬企業サイト」とはどのようなものでしょうか。本インタビューでは、医師が製薬企業サイトを閲覧するきっかけや行動、その際にサイトに掲載されていてほしい情報、また、それらがどのようにレイアウトされていると使いやすいのかについて国公立病院で消化器内科を専門に診ているN先生にお話を伺い、先生が考える使いやすいWebサイトをご紹介します。

・診療科:消化器内科

・年代:40代

・メディアマインドシェア:MR派

インタビュー「製薬企業サイトで薬剤情報を収集する医師のUX」※1では、製薬企業サイトで添付文書を探せないといった使いづらさを挙げる声がありました。

本インタビューでは、医師が製薬企業サイトを閲覧するきっかけや行動、その際にサイトに掲載されていてほしい情報を伺い、医師と共に理想の製薬企業サイトを作っていきます。どの情報がどの位置にあると良いのか、テキストが良いのか写真が良いのかといった、定量調査では把握できない医師が感じる「使いやすさ」を形にします。

本インタビューでは、N先生が専門領域の情報収集において製薬企業サイトを閲覧するケース別にお話を伺います。

ケース1:診療中に必要になった新薬情報を、製薬企業サイトで確認

「診療中に必要になった薬剤の疑問点を確認するケース」について具体的に教えてください。

専門領域については、新薬情報を得た後、処方検討のために用法・用量、副作用、具体的な作用機序を調べます。インターネットで調べることが多く、「薬剤名 添付文書」といったキーワードで検索し、製薬企業のサイトが表示されれば閲覧します。また、医療系ポータルサイトが表示され、そちらを確認する場合もあります。

専門領域の薬剤について調べる場合、どのようなことを確認されますか。

たいていは「この薬ってどうだったっけ?」と確認する際に調べることが多く、いくつかのケースがあります。1つ目は、普段と違う使い方をする場合の投与方法の確認。2つ目は、複雑な投与方法がある薬剤について念のために再確認するケース。3つ目は、想定外の副作用が発現した際に、その薬剤の副作用なのかどうかを確認するケース。4つ目は、添付文書ではわからない、具体的な薬剤の使用量などを確認するケースです。

こういった情報は製薬企業サイトで確認されることが多いのでしょうか。

はい。製薬企業サイトは信頼性が高いと感じているため、優先的に確認します。インターネットには一般の方が書いた情報なども含まれていますので、きちんとしたエビデンスのある情報が必要です。

お話いただいた以外の方法で情報を確認するケースはありますか?

はい。専門外の薬剤の場合、新薬の情報や副作用を確認する際は製薬企業サイトやインターネット検索に加えて、院内のPCにインストールされているツール(MD VIEW)を使って情報を収集することもあります。このツールは添付文書レベルの内容が記載されています。

また、「HOKUTO」で、腎機能障害や肝機能障害の患者さんへの投与量を、病棟や外来の合間などにスマートフォンで調べることもあります。

ケース1:製薬企業サイトに必要な情報は、詳しい作用機序や用法・用量、副作用情報など

診療中に必要になった薬剤の疑問点を確認する際に「製薬企業サイトに掲載されていて欲しい情報」を項目一覧から選んでいただきました。

| ページにあると良い情報 |

|---|

|

作用機序 用法・用量 副作用 添付文書 適正使用ガイド Web講演会情報 全例調査 市販直後調査 臨床試験結果 製品情報概要 |

ケース1(診療中に必要になった薬剤の疑問点の確認)の場合、製薬企業サイトに載っていてほしいのはどんな情報でしょうか

この中ですと、まずは作用機序ですね。専門領域の薬剤の作用機序は発売前から確認しているため、診療中に確認することはありませんが、特に生物学的製剤については具体的な作用機序の説明を掲載して欲しいです。

先ほどのお話で「この薬ってどうだったっけ?」という場合に調べる際にはどの情報が必要でしょうか

薬剤の切り替えや新たな処方を急に決めることはあまりなくて、そのような場合は患者さんとも相談しながら決めていくことがほとんどです。

診療中に薬剤情報を確認する場合というのは、生物学的製剤が多いのですが、ある疾患の場合、4回目から用量が2パターンに分かれることがあるため、治療段階によって投与量が変わることがあり、そういった複雑な用法・用量の薬剤について「そうそう。そうだった。」と再確認するためにサイトを見ることが多いですね。また、パンフレットを外来に置いておいて確認することもあります。

用法・用量部分の確認が一番多いということでしょうか

はい。あとは副作用ですね。肝臓の数値が悪い、帯状疱疹が出たといった症状がある場合に、「この薬剤の副作用だったかな?」と確認します。妊婦さんや授乳中の方については事前に調べておきますが、思ってもいないところで患者さんの訴えがあったりすることもあります。

作用機序に加えて、普段と異なる使い方や、想定外の副作用情報が製薬企業サイトで確認したい点ということでしょうか

はい。

添付文書は製薬企業サイトに必要でしょうか

はい。ただし、製薬企業サイト以外でも、「製品名 添付文書」で検索したときに医療系ポータルサイトなど上部に表示されるサイトで確認することもあります。添付文書はどちらも同じ内容が掲載されているため、どこで確認しても同じだと考えています。

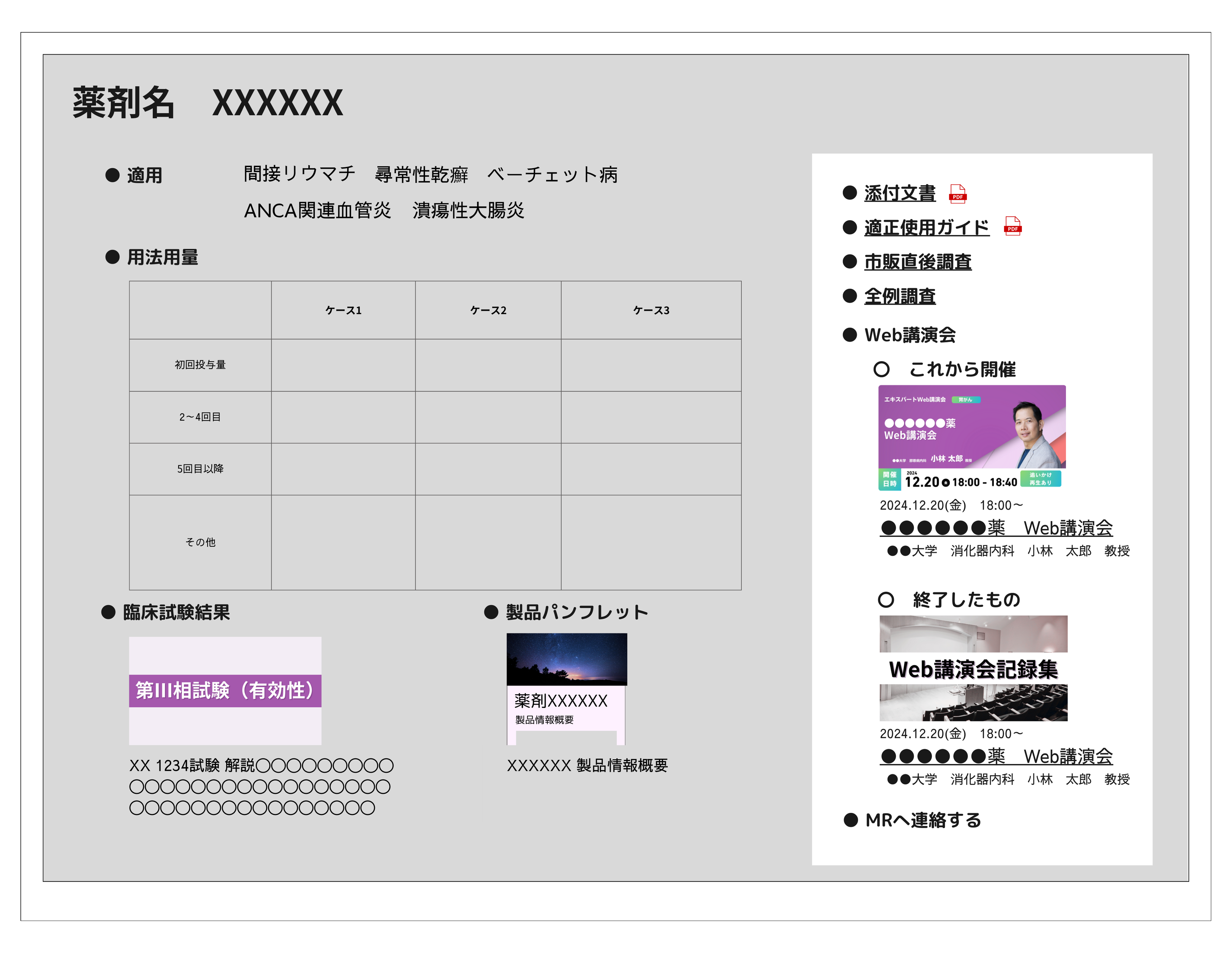

N先生が考える、「診療中に必要になった薬剤の疑問点の確認」に使いやすいWebサイトのレイアウト

では、Zoomのホワイトボードツールを使って実際に先生にとっての理想のサイトレイアウトを作成していただきたいと思います。まず、ページ上部にはどのような情報が並んでいると良いでしょうか?

左上に薬剤名があると良いですね。現在は適用が複数ある薬剤も多いため、薬剤名の後に薬剤の適用をわかりやすく記載してほしいです。

添付文書はどのあたりに配置してあると見つけやすいでしょうか?

添付文書はPDFが多いため、添付文書の一覧があるか、このページであれば右側にわかりやすく配置してあれば見つけやすいと思います。

先ほどお話に出ていた用法・用量は添付文書にも記載があると思いますが、先生としてはページ上にも掲載されている方が良いですか?

添付文書を見てすぐわかる内容は、添付文書があれば十分です。ただし、先ほどお話したような複雑な投与パターンがある薬剤については、「一般的にはこの量、こういう場合にはこう」といったサマライズを記載していただけるとありがたいです。

位置はどのあたりが良いですか?

ページの真ん中です。

その他の情報の配置はいかがでしょうか?

全例調査や市販直後調査の情報が右下の方にあると良いと思います。あとは、第三相試験の結果を掲載できるのであれば、製品情報概要をそのまま載せる形式でページに掲載してほしいです。試験結果は会員登録しなくても確認できると助かります。登録しなければ見られないとなると「まぁいいか」と思ってしまいます。MRが製品情報概要を持ってきてくれることも多いですが、必要な時にすぐに手元に見つからないことも多いため、インターネットで検索してすぐに確認できるととてもありがたいです。

第三相試験は、動画で解説されている製薬企業もありますが、先生はどのような形で掲載されているのが見やすいと感じますか

まずは製品情報概要の情報がそのまま一覧できれば良いですが、動画は重要なポイントがわかりやすくなるので助かります。

適正使用ガイドはWebサイトで確認されますか?

はい。サイトに掲載されているとありがたいです。重要なものは冊子でいただいているのですが、たいてい本棚をひっくり返して探しています。サイトで確認できれば、必要な部分だけプリントアウトして使うこともできるのでありがたいです。ただし、会員登録しなければ確認できないのは面倒です。

また、薬剤名がわかっても製薬企業名がわからないこともあるため、製薬企業それぞれでサイトがあるのではなく、1つのサイトで確認できると便利です。そのため、医療系ポータルサイトなどで確認できるのが理想的です。

Web講演会の情報は必要ありませんか?

あると良いと思います。Web講演会はほとんど医療系ポータルサイトで視聴しています。ただし、「今この薬剤を患者さんに使いたい」という場面ではあまり利用することはないかもしれません。

医療系ポータルサイトでは配信が終了したWeb講演会は視聴できないため、右下にWeb講演会特集として、配信中のものとアーカイブ視聴が可能なものを並べていただけると良いですね。「どういう患者さんが向いているんだろう」といった治療に関する情報は、配信が終了した後でも「都合が合わなかったけどそれ聞きたかったなぁ」と思うこともあるため、アーカイブがあれば嬉しいです。

レイアウトはこのような感じでしょうか

はい。わたしにはこの情報があれば十分です。実際のサイトでは、各項目の大きさにも配慮してほしいです。適正使用ガイドなどの使用頻度の高いものは大きく、MRへの連絡や薬価などは小さめ、という形です。使用頻度に合わせて項目が探しやすくなっているとより使いやすいと思います。

解決したい疑問があって製薬企業サイトを訪問されると思いますが、そこで解決できなかった場合はどうされますか?

自分で調べても正解にたどり着かないこともあります。特に「どういう患者さんに向いているのか?」といったことは添付文書だけではわからないことが多いですね。

この抗がん剤がどの患者さん向けか、患者さんに合わせた投与のタイミングは?といった情報はWeb講演会で解説されていることが多いため、記録集がある場合は確認します。記録集もない、Web講演会も終了して視聴できない場合はMRにコンタクトを取ることもあります。

MRにはお電話されるのでしょうか

はい。知っているMRには電話します。ただし、こういったケースは専門というよりやや専門から外れている場合や、専門ではあるけれども希少疾患で自分が使い慣れていないことが多いです。MRに電話するとすぐに来てくれるのですが、そこまで急いでいない時もあり、MRがわざわざ訪問してくれることが「重たい」と感じてしまうこともあるため、連絡せずじまいになることもあります。

昼休みのような空き時間に気軽に質問ができて、回答を確認できるm3のMRくんのようなツールの方が、気軽に利用できて便利だと思います。

製薬企業サイトに「MRに連絡する」という機能がある場合、「来てほしい」のほかに「チャットでやり取りしたい」といった選択肢が選べると便利でしょうか?

はい。訪問時にMRを待たせてしまうこともあります。実際、直接説明いただいた方がしっかりした情報を得られますが、そこまででもないといったとき、例えば「適用ってこれでいいんですよね?」や「このときの用量ってこうですよね?」といった内容はチャットで質問し、サッと返事がもらえると嬉しいです。MRくんのようなツールが製薬企業サイトにもあって、MRと気軽にやり取りできるとありがたいです。

ラボ編集部より

「診療中に必要になった薬剤の疑問点の確認」のために製薬企業サイトを訪れる医師へのインタビューを通して、製薬企業サイトが、治療において重要な安全性情報を即入手できる場所であると同時に、薬剤や治療の知識を補完するためのMRとのハブとしての役割も求められていることがわかりました。

今後解決すべきことは?

次回は、「ケース2:医療系ポータルサイトのニュースなどで気になった薬剤情報の確認」の際について詳しくお話を伺います。

(文:松原)