生成AIを利用する医師の薬剤情報収集は11.6%―製薬企業オウンドサイト戦略を問う

医師1,645名を対象とした調査により、インターネットで薬剤情報を検索する際のアクセス手段が明らかになりました。検索エンジン経由が82.8%と圧倒的多数を占める一方、生成AIの利用は11.6%に留まりました。

本記事では、医師の施設形態・年齢・診療科別の特徴を分析し、製薬企業オウンドサイトが取るべき戦略を提示します。

※本記事内の図表のダウンロードおよび、医師の施設形態、診療科などでデータ分析可能な「データ分析機能」が利用できます。

2022年11月に「ChatGPT」が登場したことに端を発し、生成AIは医療現場においても広く利用されるようになってきました。「DM白書ラボ」で行っている医師インタビューでも、情報収集に生成AIを利用しているという声が挙がってきています。

医師の情報収集において、「インターネットサイト」のチャネルマインドシェア※1は年々上昇しています※2が、「インターネットサイト」は多様であり、その内容ごとに製薬企業に望まれる対応は異なってきます。

そこで、本調査では医師のインターネットにおける情報収集は具体的にどのような内容なのかを定量調査しました。

- ※1 「DM白書」で調査している、チャネルごとの接触時間や影響度を測るための指標。医師が疾患・薬剤情報を得る際に活用するチャネル(媒体)について、全体を100%とした際に各メディアが占める割合を指す。

- ※2 コロナ禍を経て医師のメディアマインドシェアとチャネル接触時間はどのように変化したか?(2017年~2024年推移)【DLあり】

目次

調査概要

-

● 設問

過去1カ月に、インターネットで薬剤情報を調べた際に利用した方法(入口)をすべてお選びください。(PC・スマホ問わず)※検索エンジンで、製薬企業名や医療系ポータルサイトなどのサービス名を入力して検索した場合は「検索エンジン」をお選びください。(MA)

-検索エンジン(例:Google/Yahoo!など)

-アプリ(例:ヤクチエ/ファルマラボ+など)

-院内システム/電子カルテ

-ブラウザ(Safari/Chromeなど)の検索履歴

-ブックマーク(お気に入り)

-メール/メルマガ内のリンク

-生成AI(例:ChatGPTなど)

-SNS/動画プラットフォーム(例:X、YouTubeの医療専門チャンネルなど)

-その他

-インターネットでは薬剤情報を調べない

● 調査期間:2025年9月18日~9月30日

● 調査方法:インターネット

● 有効サンプル数:医師1,645名

検索エンジン(Google/Yahooなど)経由が83.8%

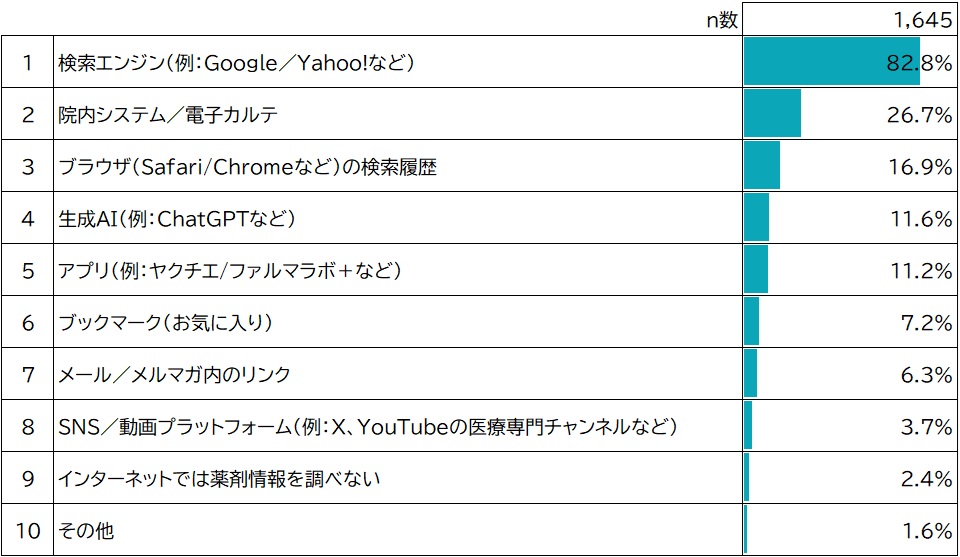

全医師1,645名のうち、検索エンジン(Google/Yahooなど)が82.8%、次いで院内システム/電子カルテが26.7%、ブラウザ(Safari/Chromeなど)の検索履歴が16.9%でした。

生成AI(ChatGPTなど)の利用は11.6%で、専門アプリ(ヤクチエ/ファルマラボなど)11.2%と同等となりました。

施設形態別:国公立病院、大学病院は、院内システム/電子カルテ経由でのインターネット利用率が高い

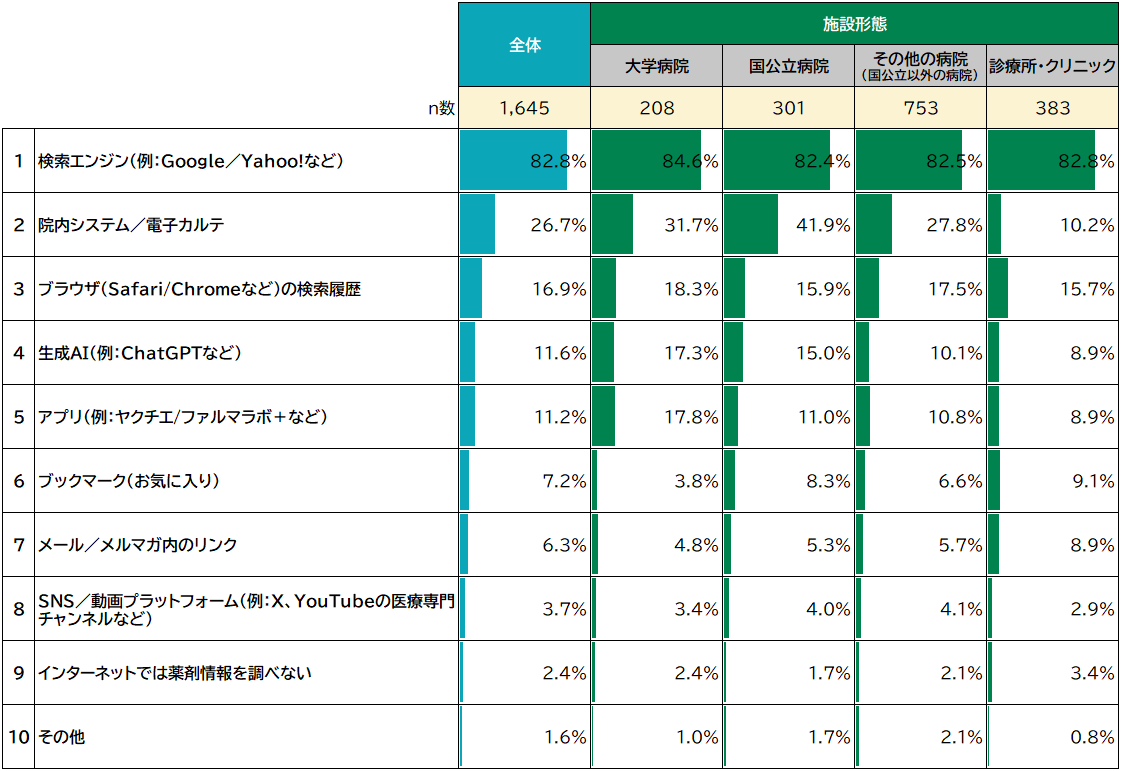

施設形態別では、検索エンジンの利用率はすべてのセグメントで8割を超え、施設形態ごとの大きな差異は見られませんでした。

一方、医局システム/電子カルテの利用率は国公立病院が41.9%、大学病院31.7%に対して、診療所・クリニックは10.2%と、施設形態ごとの差異が現れています。

生成AI利用は大学病院17.3%、国公立病院15.0%に対し、その他の病院10.1%、診療所・クリニック8.9%とやや傾向が異なっています。

年齢別:40歳未満の医師の生成AIの利用率は17.3%で、40歳以上よりも高い

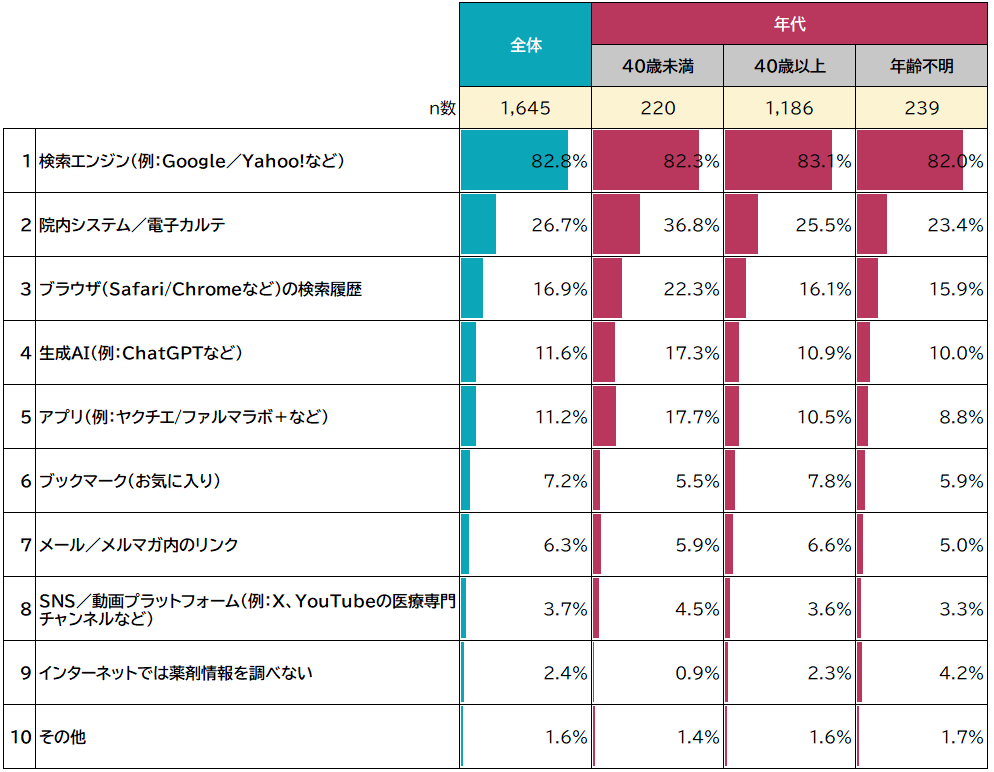

年齢別でも検索エンジンの利用率は全年齢層でほぼ共通の傾向を示しました。生成AIの利用率は、40歳未満では17.3%で、40歳以上10.9%と差異が見られます。40歳未満は、ブラウザの検索履歴は22.3%で全体よりも高い反面、ブックマーク機能の利用は5.5%と全体より低い結果となりました。

診療科別:生成AI利用率が最も高いのは循環器内科

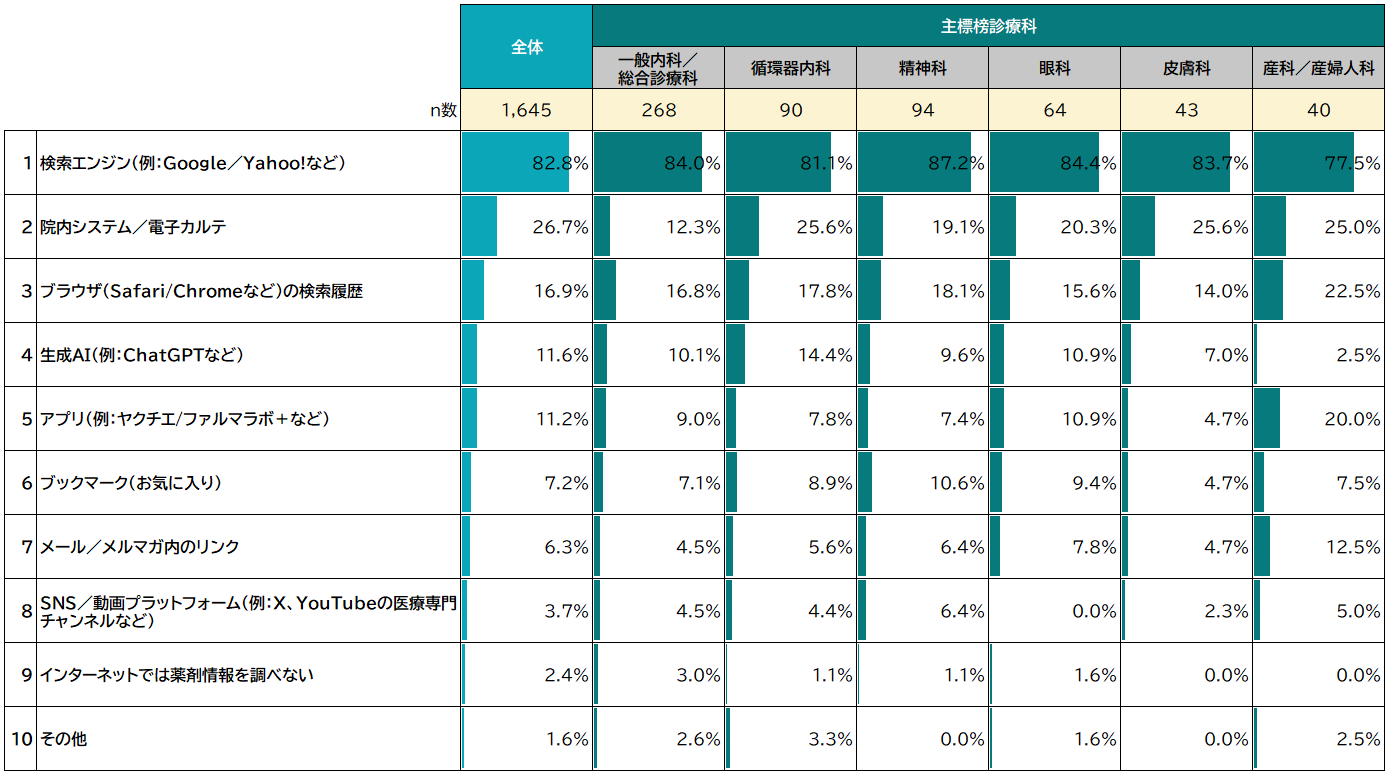

主標榜診療科別でも、検索エンジンの利用率は多くの診療科で8割以上を占めました。循環器内科は生成AI利用率が14%超、精神科ではブックマーク利用が10%超など、診療科によってインターネット利用方法に差異が見られました。

そのほかの診療科別の調査結果は「データ分析機能」でご確認いただけます。

1分でわかる!「データ分析機能」のご紹介

考察:医師のスムーズな流入のために製薬企業オウンドサイトが取るべき戦略

本調査結果から、製薬企業は以下の戦略を優先的に実行すべきです。

● 検索エンジン最適化(SEO)の徹底

医師の82.8%が検索エンジン経由で薬剤情報にアクセスしている事実は、SEO対策がインターネットによる情報提供における最優先課題であることを示しています。製薬企業オウンドサイトは、医師が検索するキーワード(薬剤名、効能効果、副作用、相互作用など)で上位表示されるよう、コンテンツの質と構造化データの最適化を徹底する必要があります。

● 若年層医師向けの生成AI対応(LLMO)

40歳未満の医師の17.3%が生成AIを利用している現状を踏まえ、生成AIが製薬企業オウンドサイトのコンテンツを正確に.引用・参照できるよう、構造化されたデータ提供を行うLLMO(Large Language Model Optimization)を行っていく必要があります。LLMOは、製薬企業サイトのプレゼンス向上という側面に加え、生成AIが不正確な情報を生成するリスクを防ぐという面でも早急に対応する必要がある事項と言えます。

今後、若年層が中堅医師となることを見据えた、中長期的な対応が求められます。

ターゲット医師層の情報収集傾向を把握し、ターゲットに合わせて優先順位を付けて対策することが望ましいと言えます。SEO、LLMOの具体事例は、「合わせて読みたい」の記事で解説していますのでぜひ参考にしてください。

今後明らかにしていくこと

デジタル施策における戦術の1つとしてオウンドサイトを利用した情報提供は欠かせないものではありますが、では、実際にオウンドサイトの閲覧が処方に繋がったケースはあるのでしょうか。製薬企業オウンドサイトが医師から何を期待されており、また、どんな情報提供をすべきなのか?のヒントを探ります。

(文:松原)

●合わせて読みたい記事

-

医療関係者向けWebサイトにおけるLLMO(Large Language Model Optimization)対策 参考事例

医療関係者向けWebサイトにおけるLLMO(Large Language Model Optimization)対策 参考事例

-

生成AI時代に製薬企業オウンドサイトが実施すべきSEO・LLMO対策 クリック率最大化の最新戦略とは?

生成AI時代に製薬企業オウンドサイトが実施すべきSEO・LLMO対策 クリック率最大化の最新戦略とは?

-

製薬オウンドサイト運営者が把握しておくべき、SEOの最新動向・ニュース(2023.11)~E-E-A-T、UA/Google Optimizeサポート終了、SGE~

製薬オウンドサイト運営者が把握しておくべき、SEOの最新動向・ニュース(2023.11)~E-E-A-T、UA/Google Optimizeサポート終了、SGE~

-

製薬オウンドサイト運営者が把握しておくべき、Google検索品質評価ガイドライン3つの要点~SEOの最新動向・ニュース(2024.06)~

製薬オウンドサイト運営者が把握しておくべき、Google検索品質評価ガイドライン3つの要点~SEOの最新動向・ニュース(2024.06)~

-

製薬企業オウンドサイトのSEO戦略 ― 医師の検索意図を理解し活用する方法 ―

製薬企業オウンドサイトのSEO戦略 ― 医師の検索意図を理解し活用する方法 ―

同じテーマの記事を見つける

同じテーマの記事を見つける

合わせて読みたい

-

定量調査

-

定性調査

-

事例