【医師の働き方改革 CASE03】働き方改革による変化:帰宅後の薬剤情報収集状況

医師の働き方改革に伴い、2024年4月から医師の時間外労働規制が適用されます。本コンテンツでは、医師の働き方改革によって医師の情報収集がどのように変わっていくのかを把握するため、大学病院勤務のY先生にインタビューを行いました。

インタビューから見えてきた、医師の働き方改革の現状と、医師の時間外労働規制による薬剤情報収集への影響について伺いました。

Y先生のプロフィール

・施設形態:大学病院

・診療科:呼吸器内科

・年代:40代

・取材月:2023年10月

勤務施設における医師の時間外労働規制への取り組み状況

Y先生が勤務する施設における時間外労働規制の状況と、勤務時間と自己研鑽時間の考え方について紹介します。

Y先生が勤務する施設の状況

研修医がいるので、時間外労働の上限が年1,860時間/月100時間未満の水準と聞いています。

医師の働き方改革の話が出た当初から、時間外労働が月に40時間を超えると注意を受けます。

医師の時間外労働規制への取り組み

勤怠管理

これまでは自分で勤怠入力を行っていましたが、2023年の1月からビーコンが導入され、勤怠管理は自動になりました。2024年からは、当直中に休憩なしで長時間連続業務を行った場合、翌日早く退勤する、または休憩時間が取得できるというルールに変わります。

多職種とのタスクシフト、タスクシェア

事務さんが書類を記載するようになったので事務作業の負担は減りました。看護師や薬剤師へのタスクシフトは、施設全体で進めていく予定です。

病棟マネジメント、業務マネジメント

病状説明は勤務時間内に行うようにしています。研修医には、学習環境の向上として2週間に1回、半日休んで勉強にあてる制度があり、勤務時間としてみなされます。

勤務時間、勤務時間外の考え方

わたしの場合は9時から17時半までで、それ以降の時間に院内にいる場合は何をしていたかによって時間外勤務なのか自己研鑽なのかが変わります。勤務時間内であれば、MRとの面談や自分で勉強している時間も勤務時間とみなされます。

自己研鑽の考え方

勤務時間外の急患対応などの明らかな時間外労働と、上司からの指示で行う学会発表の準備などは時間外勤務になります。

会場で開催される講演会などに参加者として出席する場合は、院外に出た時点で退勤となり、自己研鑽の扱いになります。

院内で先輩医師が若手医師に疾患や薬剤について教える時間などは、個人間でのやり取りであれば自己研鑽になると考えられます。

本取り組みを通じての考え、感想

勤怠管理、労働時間

ビーコンが導入されましたが、時間外勤務の管理については紙で申告しているので、業務としてはあまり変わっていません。 自動で勤務時間がチェックされるようになり、見張られているような感じで少し嫌な気分ではあります。

働き方改革が進んだことにより病院内での拘束時間は減った印象です。拘束時間が減ったことで、残業せずに早く帰宅しようという意識になりましたし、実際に早く帰宅できています。帰宅が早くなったことにより、自宅で薬剤などの情報収集を行う時間を確保できるようになりました。

医師の年代での違い

ベテラン医師は病棟業務や当直が少なく、残業をつけている人は多くないので、時間外労働規制の影響はあまりないと感じています。

わたしのような中堅は実働部隊であり、家族がいる人も多いので影響はありますが、独身の若手医師などは時間外労働を気にしない人も多いかもしれません。

若手医師への影響

時間外労働規制によって若手医師の学習意欲の低下は見られません。

ただ、以前は手術終了後などの勤務時間外に先輩医師が勉強会を開催することもありましたが、今は病院から「時間外に若手を残さないように」と言われているため、業務終了後に若手に声をかけるのは遠慮しています。

勉強会や講演会

院内の勉強会は勤務時間外に開催していましたが、今は勤務時間内に開催するようになりました。

製薬企業主催の勉強会は勤務時間外が多く、以前と比べて参加率は下がりました。理由は、時間外勤務の管理が厳格化されたことにより、研修医や専門医をとるために診療科をローテーションしている人たちの参加が難しくなってきたからです。

医師の時間外労働規制の薬剤情報収集に対する影響

医師の時間外労働規制が医師の薬剤情報収集にどのように影響してくるのかについて伺いました。

収集しやすくなった情報、しにくくなった情報

コロナ禍以降に医療サイトの情報が豊富になり、全体的な情報は入手しやすい環境になっていると思います。

しかしながら、自分の専門外の薬剤情報を入手する機会は減りました。時間外労働規制によって情報収集に充てられる時間の総量が減り、情報収集する薬剤の選別をしなければならないからです。

MRからの情報収集

対面/リモート面談

アポイントがあれば対面での面談は可能ですが、コロナ禍からの影響で対面での面談数は減少しています。

アポイントがある場合でも、本当に余裕がないときにはMRへ事情を説明して、働き方改革を理由に面談を断るケースもあります。

自分の専門領域の薬剤や新しい情報に関しては、無理してでもアポを受けることもありますが、何度も同じ薬剤の説明をされる雰囲気の時などは断る場合があります。

リモートでの面談は増えています。対面4とリモート6の割合でリモートがやや多い状況です。個人的に話しやすく感じる対面面談がもう少し増えてもいいのかなと思っています。

MRからのメールと製品説明会

メールでのMRからの情報収集に関しては、あまり変化はありません。

講演会の案内などであればメールでもいいのですが、ガイドラインの内容や薬剤の新規適応などの話については、面談で詳しく聞きたいなと思います。

MRによる製品説明会は、勤務時間外に開催されるため参加率が下がっていることから、情報を入手する機会は減っています。

MRからでないと入手できない情報

近隣医療機関の薬剤使用状況などの地域に特化した情報はエリアを担当しているMRからでないと入手できないと思います。

インターネットからの情報収集

製薬企業のサイト

製薬企業のサイトからの情報収集は変化がなく、主に薬剤の適正使用ガイドや副作用の確認をします。

製薬企業のサイトに求めることは、必要とする情報をすぐに見つけられることです。

ある製薬企業のサイトは、薬品名をクリックすると用法用量や適正使用ガイド、副作用対策などがきれいに並んでいるので探しやすいです。

医療系ポータルサイト

帰宅後に医療系ポータルサイトを見る機会が増えました。ポータルサイトの運営元が出している情報をメインに見ています。

Web講演会

Web講演会の開催数は増えていますが、情報を収集する割合は増えていません。

開催時間の希望は帰宅後に視聴できる夜間開催です。周りに話している人もいないので、医局よりも集中できます。

日中開催の場合は、勤務時間内の業務量が多いことと急患などの予期しない対応が入ることもあるので、時間をとるのは厳しい気がします。

オンデマンド配信は自宅でも視聴できるのでとてもありがたいですし、他の医師からもニーズが高いのではないでしょうか。

ライブでの視聴の方が質疑応答などで深い話を聞くこともできますが、やはり視聴できないと意味がないので、オンデマンドは助かります。

ラボ編集部からのコメント

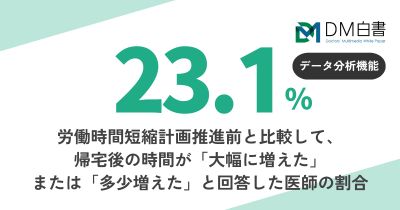

医師の働き方改革によって、勤務時間内に業務を終えようという意識が強まり、時間外勤務を減らして帰宅する傾向が見られるようになりました。

MRとの面談の多くは勤務時間内に行われていますが、院内での情報収集の時間は限られているため、業務状況や面談内容に基づいて選別されています。院内での時間的制約を補完するかたちで、帰宅後にインターネットを活用した情報収集が増えています。

働き方改革がさらに進むと、Y先生のように『帰宅後の情報収集活動』を行う医師が増えると予想されます。その際、情報源としてインターネットチャネルが主流となるでしょう。

自宅でのインターネットチャネル活用の一例として、医療系ポータルサイトの利用が増加すると想定されます。医療系ポータルサイトで特定の薬剤情報を取得した後、詳細を確認するために製薬企業のオウンドサイトにアクセスするという流れが、DM白書2023年秋号でも示唆されています。

医療系ポータルサイトからオウンドサイトへのチャネル連携を強化していくことで、より効果的な情報提供が実現できるのではないでしょうか。

同じテーマの記事を見つける

同じテーマの記事を見つける

合わせて読みたい

-

定量調査

-

定性調査

-

事例