「医師の働き方改革」が及ぼす、製薬企業からの薬剤情報収集活動への影響とは‐上限規制対応中施設編(後編)

取材日:2024年2月

2024年4月に施行される「医師の働き方改革」は医師の情報収集活動へどのような影響を与えるのでしょうか。

今回は、時間外労働時間の上限規制に「対応中」の施設に勤務する3名の医師に座談会形式でお話を伺いました。今回ご参加いただいた3名の先生方はもともと同じ大学病院で勤務されていらっしゃいましたが、現在はそれぞれ別の施設で勤務されています。

本記事の前編として『「医師の働き方改革」が及ぼす、製薬企業からの薬剤情報収集活動への影響とは‐上限規制 対応中施設編‐(前編)』を公開していますので、合わせてご覧ください。

また、本記事とは別に、すでに上限規制対応が完了している施設にご勤務されている先生方にお話を伺った

『「医師の働き方改革」が及ぼす、製薬企業からの薬剤情報収集活動への影響とは‐上限規制対応済み施設編』を先に公開しておりますので合わせてご覧ください。

目次

医師プロフィール

本座談会参加医師のプロフィールは下記のとおりです。

| K先生(大学病院/内科) | T先生(私立病院/眼科) | M先生(公立病院/内科) | |

|---|---|---|---|

| 施設形態 | 大学病院 | 私立 | 公立 |

| 診療科 | 内科(リウマチ、膠原病) | 眼科 | 内科 大学病院では感染症専門。現在は内科全般を担当。 |

| 年代 | 30代 | 30代 | 30代 |

| 時間外労働の上限規制 | 対応中 | 対応中 | 対応中 |

| 現在の時間外労働状況 | 上限規制を超えて勤務 | 時間外労働は月20時間程度 | 時間外労働は月60時間程度 |

インターネット講演会は、興味を持てない場合は再生しているだけのときも

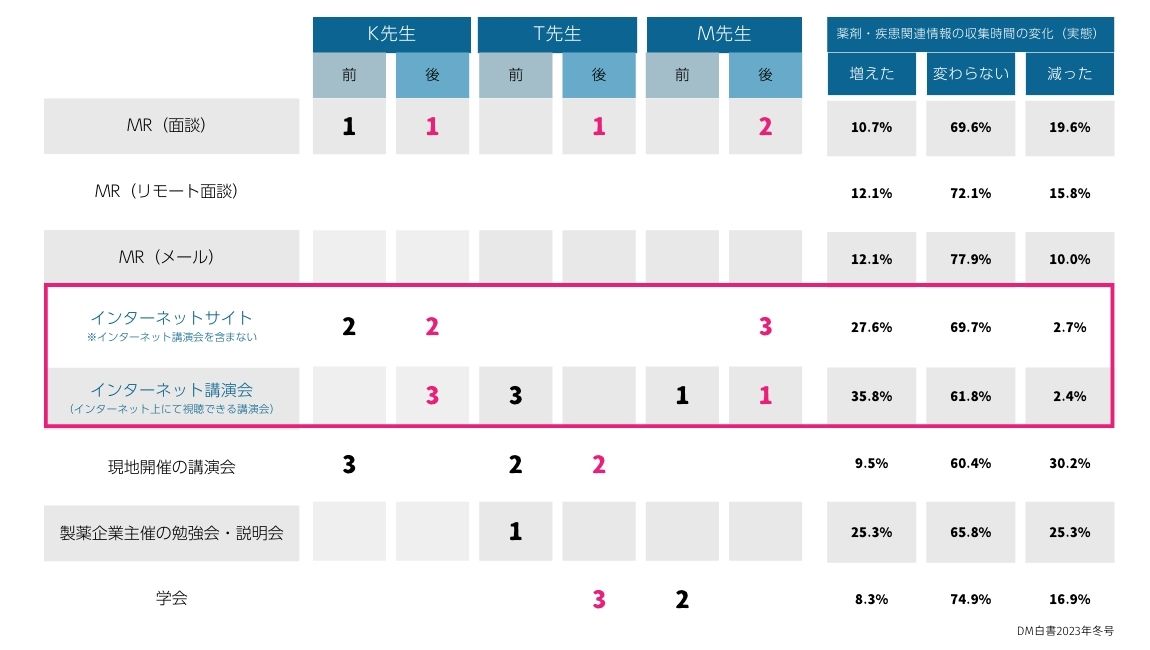

調査※1では収集時間が増えたチャネルとして「インターネット講演会」を選択した先生が最も多いのですが、今回TOP1に選ばれているのはM先生だけですね。

| T先生 (私立病院/眼科) |

医局関連で参加必須のインターネット講演会はだいたい土日にあり、再生はしているのですが実はパソコンは別の部屋に置いてあってじっくり視聴してはいません。配信のある土日や、平日19:00、20:00という時間帯は家族の時間を優先したいということもあり、しっかり視聴して情報収集することが難しいんです。インターネットでの開催だと、形式上ログインしているだけという方も多いのではないでしょうか。 |

|---|---|

| K先生 (大学病院/内科) |

データを見ると現地開催が減った分をインターネット講演会で補填されているのではないでしょうか。ただ、わたしは先にお話ししたように※2インターネット講演会は現地開催の講演会の代替にはならないと考えています。 |

- ※1 「DM白書」2023年冬号「薬剤・疾患関連情報の収集時間の変化(実態)」。最新のデータは「DM白書2024年春号」に掲載しています。

- ※2 「医師の働き方改革」が及ぼす、製薬企業からの薬剤情報収集活動への影響とは‐上限規制 対応中施設編 ‐(前編)

インターネット講演会にあまり意味を感じてらっしゃらないということでしょうか?

| T先生 (私立病院/眼科) |

内容によります。自分がすごく興味のある内容でしたら時間を作りますが、そんなに新しい内容のものはないのではないでしょうか。 |

|---|---|

| M先生 (公立病院/内科) |

興味がある内容は視聴しますが、専門領域とまったく異なる場合はポイント目的で再生しているだけのときもあります。 |

インターネット講演会の時間は増えたが、しっかりと視聴していないということでしょうか

| K先生 (大学病院/内科) |

インターネット講演会は、以前よりは見ています。以前は、インターネット講演会はほとんどありませんでしたが、今は現地開催とインターネットのハイブリット開催もありますしインターネット配信の講演会も増えていますので、必要な講演会もインターネットで視聴します。さらに、ポイントがつくインターネット講演会も視聴しているため、トータルでの視聴時間は増えていると思います。 |

|---|---|

| T先生 (私立病院/眼科) |

インターネットで専門医の単位が取得できる場合は、インターネット講演会を利用します。 |

| M先生 (公立病院/内科) |

視聴時間は増えていると思います。 |

働き方改革で勤務時間が短くなり、インターネット講演会やインターネットサイトは自宅と院内のどちらで視聴しますか?また、その比率は変わりましたか?

| K先生 (大学病院/内科) |

以前は19:00や20:00までみんな病院にいて、MRが持ってきたお弁当を食べながらインターネット講演会を見ることもありましたが、今は19:00にMRが来ても病院には誰もいません。夜のインターネット講演会は家で視聴する割合が多いのではないでしょうか。 |

|---|---|

| T先生 (私立病院/眼科) |

わたしは家に帰ると見ません。 |

| M先生 (公立病院/内科) |

調べたいことはだいたい院内で終わらせて、ポイ活は家ですね。 |

利用時間の増えたインターネットサイトが、最新情報のタッチポイントに

インターネットサイトの利用時間の増減はいかがでしょうか

| K先生 (大学病院/内科) |

みんな使っていると思います。自分で調べるというよりは、サイトを見ているとニュースが流れて来るという受動的な情報収集で、「へぇ~」という感じですね。 |

|---|---|

| T先生 (私立病院/眼科) |

サイトでよく見かける薬の名前は覚えますね。 |

自分から情報収集するときの時間は増えていますか?

| K先生 (大学病院/内科) |

時間はとくに増えてはいません。というのも、最近はAIの論文要約や、薬剤の使い方やレセプトに記載する病名などの情報がきれいにまとまっているアプリを利用しています。かけている時間は変わりませんが、こういったツールを駆使することで効率的に情報収集できるようになってきています。 |

|---|

インターネット講演会やインターネットサイトは受動的に情報が入ってくるというお話もありましたが、どの程度必要な情報を得られると期待していますか?

| M先生 (公立病院/内科) |

専門分野であれば、興味を持てるものが2,3割はあるのではないでしょうか。 |

|---|---|

| K先生 (大学病院/内科) |

インターネット講演会の時間はもっと短くていいと思います。自分の都合に合わせて視聴できるオンデマンド配信の方がいいかもしれないですね。新薬の場合30分その話ばかりすることで名前を覚えるなど、その薬の存在を医師に認知させるのにはいいと思いますが、新しい情報がないこともありますし。 |

インターネットサイトやインターネット講演会の接触時間が増えたことで、MRからの情報よりも先に、デジタル媒体で必要な情報をキャッチすることが増えるのでしょうか?

| K先生 (大学病院/内科) |

はい。m3を見ていると新着情報としてガイドラインの改定の話題が出てくることも多くて、そこで知らぬ間に情報収集していて、MRが来る頃にはすでに知っている、ということもあります。 |

|---|---|

| T先生 (私立病院/眼科) |

診療報酬改定の具体的な改定内容をMRが資料として持ってきてくれたのはたいへん参考になりありがたかったです。すでに知っている情報に、プラスアルファで知識を埋めてもらえると非常に助かります。 |

| M先生 (公立病院/内科) |

わたしは情報源としてX(旧Twitter)の情報も参考にしています。情報の取捨選択は必要ですが今回の診療報酬改定の情報などはとっかかりとしては割と有用かなと思っています。 |

処方の意思決定に最も重要な情報源はMR(面談)

先生方がいろいろ検討した結果、「この薬剤を使おう」と意思決定するときに、どのチャネルが最も重要な情報源になりますか?

| T先生 (私立病院/眼科) |

薬剤の効果が第1条件ですが、製品間で差がないのであれば頑張っているMRの薬剤を採用したいので、MR(面談)が重要ですね。よく来てくれるMRであれば副作用や有害事象などで困ったときにも気軽に聞けるので。 |

|---|---|

| K先生 (大学病院/内科) |

処方のフェーズにもよると思うんですが、新薬の発売から時間が経っている場合は処方実績も蓄積されてきているので、ご高名な医師からの発言が聞ける講演会が重要だと思います。発売したばかりのころは処方実績などもあまりないので、MRからの情報が重要ですね。 |

MRからの情報として期待するのは治験データなどですか?

| T先生 (私立病院/眼科) |

説明の上手なMRがいて「新薬が既存の薬剤よりも優れているのは新しい作用機序だから」というような情報をうまく伝えてくれます。 新薬では既存の薬剤では満たされていなかった部分が補填されていることがあるので、発売されてから半年ぐらいの間はMRが決め手になってくるかもしれないですね。 |

|---|

MRと面談をした後にインターネットサイトで確認したり、インターネット講演会を視聴した後にMRに内容の確認をしたりといった、情報源をまたいだ情報収集はされていますか?

| K先生 (大学病院/内科) |

m3で配信している内容について、「どうでしたか?」「疑問はありませんでしたか?」という感じでMRが聞きに来るということはありました。 やはり一番詳しいのはMR。MRが最も質が高い情報を持っていると思うので、インターネットサイトなどで情報収集をして、わからないところはMRに聞いてみようということが多いと思います。 |

|---|---|

| T先生 (私立病院/眼科) |

例えば、今まで使っていない薬剤を使わなければならないときは、もともとの知識として仕入れるのはMRや講演会などからで、プラスアルファで調べる時にはメディカルオンラインなどのサイトをよく見ます。 そのような媒体やガイドラインなども見て具体的なイメージを持った上で、実際に処方経験のある先輩に使い方が合っているかなどについて聞きますね。 |

20代医師の情報収集は大きく変化

働き方改革によって先輩の先生や若手の先生とのコミュニケーションの時間は増えましたか?

| K先生 (大学病院/内科) |

関わり方はあまり変わらないですね。 |

|---|---|

| T先生 (私立病院/眼科) |

あまり変わってないですが、若手の先生は皆さん早く帰りますね。わたしたちもゆとり世代ですが、今の20代の先生は上司の先生よりも早く帰っちゃいます。 |

| K先生 (大学病院/内科) |

確かにそうですね。 |

| T先生 (私立病院/眼科) |

以前は、上司の先生が手術しているときには帰らないですし、上司も私が手術している間は何かあった時に自分が動けるように絶対に帰りませんでした。 働いている姿を見せるということを学んできましたが、今では働き方改革でみんなの意識が早く帰るという感じになっています。 |

20代の先生方は情報収集の仕方が違うなと感じられることはありますか?

| K先生 (大学病院/内科) |

違うと思います。わたしたち30代がコロナ前を知っている最後の世代だと思うので、従来の情報収集の仕方をしていると思うんですが、今の若い先生はコロナ前の環境を知らないので、「講演会はインターネット」という認識だと思います。 結構早く帰りますが、効率よく調べられているのかもしれないですし、検索能力は高いのかもしれないですね。 |

|---|

若手の先生が早く帰られるということですが、若手の先生が少し知識不足だなと思われることはありますか?

| K先生 (大学病院/内科) |

ありますね。ただ、わたしたちが、知らなくてもよかったものをオーバーに勉強していた部分もあったのかもしれません。専門分野に入って早く一人前にならなければという、ゴールがよくわからないままなんとなく夜まで勉強するのが当たり前という時代だったので。 今の若手医師は、目の前の患者さんにだけ対応しておけばよく、検索ツールはたくさんあるので、わからないことが出てきたらその時に調べればなんとなくやれてしまうという状況です。 |

|---|

2024年4月以降のチャネル利用時間の変化は?

働き方改革で製薬企業は情報提供のためにいろいろと対応しようとしていますが、先生方にインタビューをしている中ではガラッと変わる印象はなかったのですが、いかがでしょうか。

| T先生 (私立病院/眼科) |

4月を機に大きく変化することはないと思います。実際は、働き方改革で働きにくくなっている、という実情があります。 |

|---|---|

| K先生 (大学病院/内科) |

間違いなく待遇は悪化していますね。 |

| T先生 (私立病院/眼科) |

忙しい診療科の先生たちは時間外に働いていますが、病院側が裁量労働制などの名目で時間外労働をうまく消しているので、見た目だけ取り繕っていて実際は違うというのはあります。また、手術したくても看護師さんたちが帰宅して不在の場合は医師だけで対応することになるので、働き方改革のせいでめちゃくちゃ働きにくくなっているというのはありますね。 |

ラボ編集部より

上限規制対応済みの施設、上限規制対応中の施設、それぞれに勤務される医師との座談会を通し、製薬企業からの薬剤情報収集へ働き方改革がどのような影響を及ぼすのか?という問いへの答えが見えてきました。

第一に、これまでMRが担ってきた「医師への最新情報の提供」という役割は、インターネットチャネルの接触機会増加に伴ってデジタルに置き換わりつつあることが明らかになりました。そして、今後MRに期待される役割は、発売後に蓄積されていく情報(RWD)や安全性情報の提供に絞られていくのではないか?と考えられます。DM白書ラボではこれまで安全性情報の提供にフォーカスして深堀調査をしてきました(「MR活動に対する期待事項と現状評価」)が、RWDについても今後調査を行っていく予定です。

第二に、接触頻度の増えているインターネット講演会については、講演会の質の低下や医師の視聴環境による離脱のしやすさなどの要因から、インターネット講演会1回あたりのインパクトが低下してきていると言えそうです。

第三に、定時後の医師の情報収集スタイルの変化についてですが、勤務時間上限規則により、定時後に施設内においてMR面談や製品説明会といった形で情報提供することは難しくなっている点はすでにご認識のとおりかと思います。ですが、医師が定時後に自宅で情報収集をしているかというと必ずしもそうではなく、「施設内に残って情報収集をする」「帰宅後に専門外の情報も含め積極的に自宅で情報収集をする」「帰宅後は情報収集の優先度を下げてプライベート優先で過ごす」など、定時後の情報収集スタイルは医師の価値観によってさまざまであることが明らかになりました。勤務時間が短くなることで、情報収集の形にどのような変化が生まれ、どのようなニーズがあるのかについては、引き続き調査を行っていきます。

出典

DM白書2023年冬号

調査期間:2023年10月13日~10月20日

調査方法:インターネット

有効サンプル数:医師5,069名