新規処方をする際に欠かせない要素と、処方判断における影響度~インターネット調査の実施と結果の検証~

医師と考える白書データでは、DM白書で示された定量データへの理解を深めることを目的として、医師にインタビューを行い、回答に至るまでの背景や回答結果を踏まえて、製薬会社としてどのような取り組みをするべきかを明らかにしていきます。

第1回目は、「専門領域の薬剤を新規処方する際に影響する要素とその影響度を明らかにする」というテーマで、約5,000名の医師にインターネット調査を行いました。当社としては、薬剤の有効性・安全性と薬剤のプロファイルに関する設問の影響度が圧倒的に高いのではないか、と仮説を立てていました。しかし、医師調査の結果は当社の仮説とは異なるものでした。そこで、調査結果と当社の仮説との間にギャップが生じた要因を検証するため、4名の医師にインタビューを行いました。

調査概要

今回行った調査の概要は以下の通りです。

| 調査目的 | 新規処方に影響する要素とその影響度を明らかにする |

|---|---|

| 調査対象者 | 製薬企業サイトやその他医療関係企業サイトを閲覧している医師 |

| 調査期間 | 2023年1月25日~2月6日 |

| 調査方法 | インターネット調査 |

| 有効サンプル数 | 医師 5,072名 |

※DM白書2023年春号調査時に同時調査

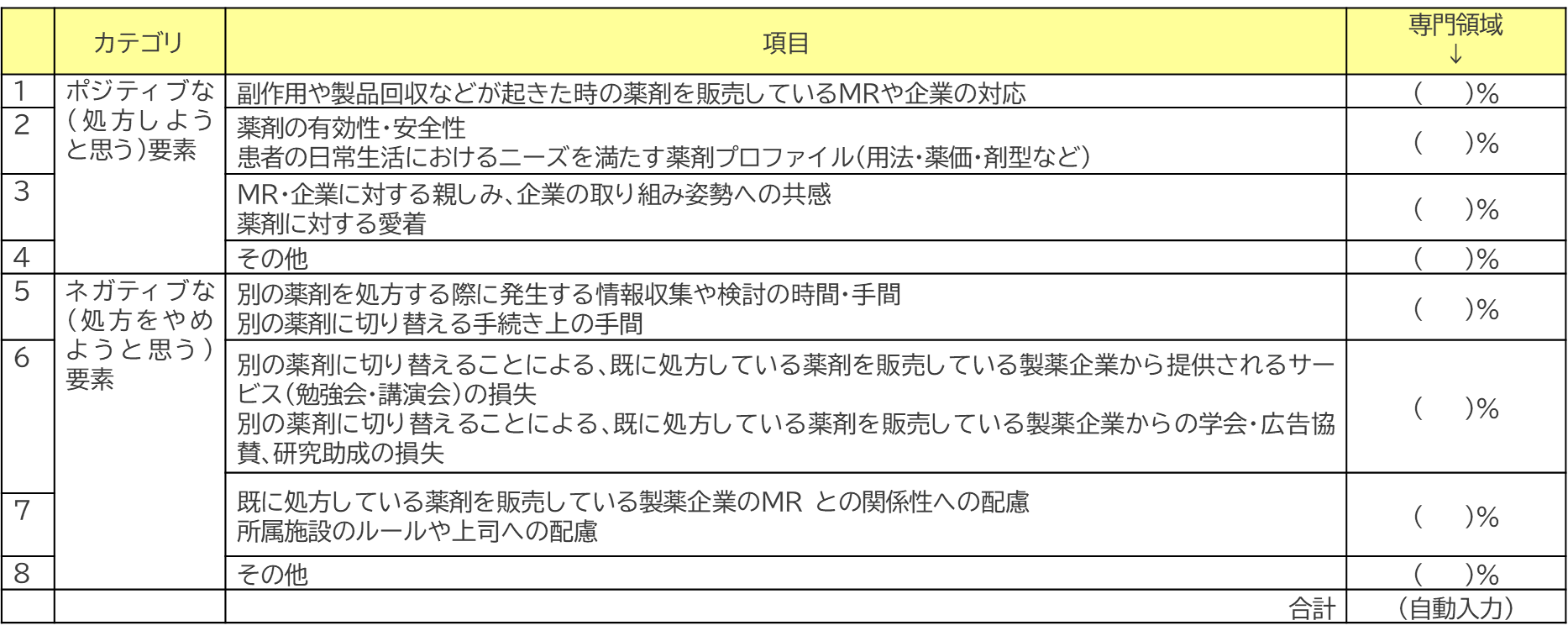

設問

「専門領域の薬剤を新規処方する際に影響する要素とその影響度を明らかにする」ことをテーマに、以下の設問を作成し、調査しました。

Q.先生が薬剤の処方判断の際に影響を受ける要素についてお教えください。影響を受ける要素全体を100%としたとき、それぞれの項目の占める比率を先生の専門領域についてお教えください。//NA※合計が100%となるようにお答えください。影響がない場合は0もしくは空白でお答えください。

調査結果

※コンテンツ内のデータは、医師の考えを適切に反映した結果になっていない可能性があるため、あくまでも参考情報にとどめ、本データを活用した施策等の検討はお控えください。

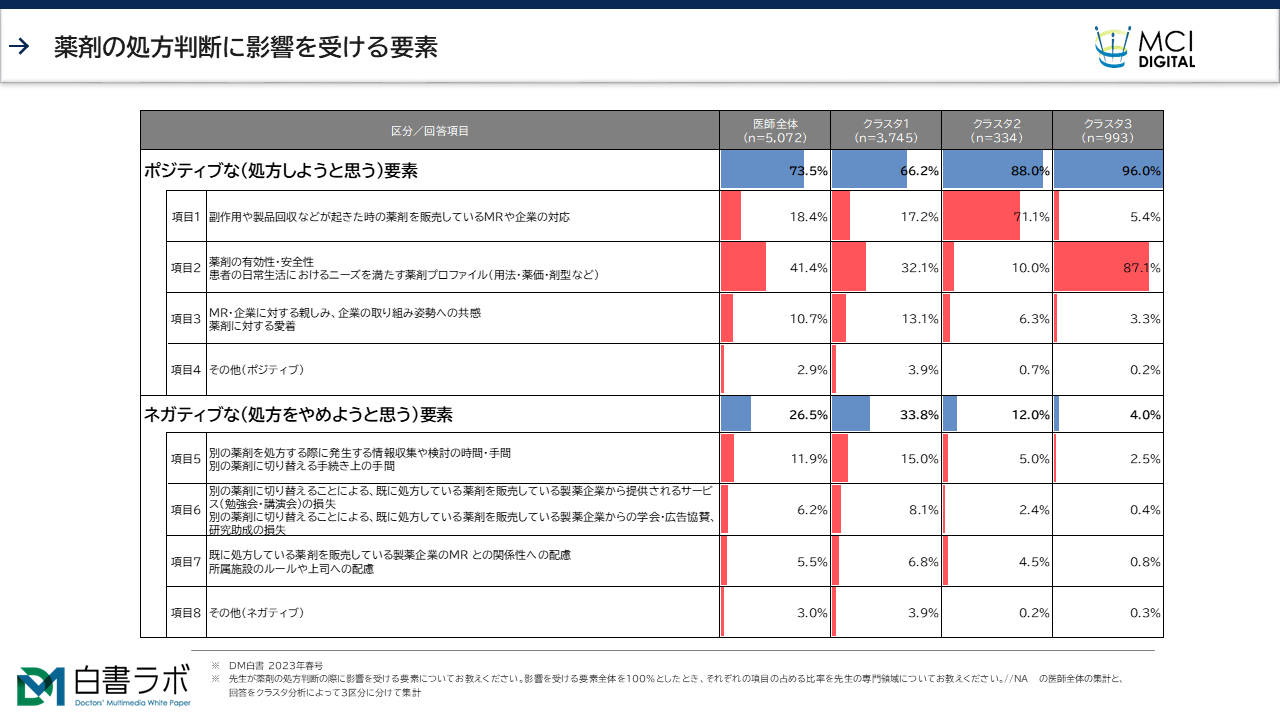

医師全体の回答結果と、回答の傾向によってクラスタ分析した結果は下図の通りです。

医師全体の結果としては、項目2「薬剤の有効性・安全性/薬剤プロファイル」が最も多く41.4%、次いで項目1「副作用や製品回収時のMRや企業の対応」の18.4%でした。この結果は、「薬剤の有効性・安全性」という製薬会社が情報提供に最も力を入れていると思われる内容が項目2に入っていることからも、予想通りでした。しかし、項目2「薬剤の有効性・安全性/薬剤プロファイル」の41.4%という割合は、当社が想像していたほど高いものではありませんでした。

クラスタ分析の結果は、クラスタ2では項目1「副作用や製品回収時のMRや企業の対応」が71.1%と最も多く、MRや企業の対応を重視していることがわかります。クラスタ3では項目2「薬剤の有効性・安全性/薬剤プロファイル」が87.1%と最多で、薬剤の有効性・安全性を重視していることがわかります。このことから、処方に影響する要素は医師によって異なることがわかりました。

医師へのインタビュー

項目2「薬剤の有効性・安全性/薬剤プロファイル」の割合に関して、回答結果と当社の仮説との間にギャップがあったことから、ギャップが生じた要因を検証するため4名の医師にインタビューを実施しました。インタビューでは、調査結果の背景について、データだけでは読み解くことのできない医師としての考えや項目に対する意見などを伺いました。医師へのインタビューの実施手順は下記の通りです。

(1) 事前に行った医師調査と同じ設問に回答 (2) 回答の想定や背景にある事情や心理をヒアリング (3) 医師調査の結果への感想をヒアリング

インタビュー結果

新規処方時の処方判断について、ポジティブな要素とネガティブな要素のインタビュー結果をそれぞれまとめました。

ポジティブな(処方しようと思う)要素

項目1:回答割合18.4%

- 副作用や製品回収などが起きたときの薬剤を販売しているMRや企業の対応

<医師コメント> ・副作用が出たときや製品回収があった時にはすぐに情報提供してほしい ・MR や企業の対応が迅速かつ的確であるほど好感度や評価が上がる ・MRが副作用の情報収集を優先していると感じ取れる場合は良い印象が持てない ・副作用報告のための業務負担が増加する

企業の信用につながる部分であり、「MRや企業の対応が迅速かつ的確であるほど好感度や評価が上がる」という意見がほとんどでした。一方、医師にとっては副作用を解決することが非常に重要であるため、「MRが副作用の情報収集を優先していると感じ取れる場合は良い印象が持てない」「副作用報告のための業務負担が増加する」というネガティブな評価につながる意見がありました。

項目2:回答割合41.4%

- ・薬剤の有効性・安全性

- ・患者の日常生活におけるニーズを満たす薬剤プロファイル(用法・薬価・剤型など)

<医師コメント> ・処方しようと思うのは圧倒的に有効性が示されている薬剤 ・あくまでも有効でなければいけないし、安全でなければいけない ・薬剤の有効性・安全性が影響度の7割は占める ・有効性や安全性、薬価などの薬自体のプロファイルがもっとも重要 ・有効性が示されているのであれば、使わないということにはならない ・本項目は他の設問の1ランク上にあり、割り当てた数字に意味があるというよりは、これが1番という意味で割合を振り分けている

4名の医師全員が最も処方への影響度が高いと回答しました。理由は、「処方しようと思うのは圧倒的に有効性が示されている薬剤」「薬剤の有効性・安全性が影響度の7割は占める」「有効性や安全性、薬価などの薬剤自体のプロファイルがもっとも重要」といった、意見がありました。

また、「本項目は他の設問の1ランク上にあり、割り当てた数字に意味があるというよりは、これが1番という意味で割合を振り分けている」という意見があり、薬剤の有効性・安全性は薬剤を処方する際の前提条件であると考えられます。

項目3:回答割合10.7%

- ・MR・企業に対する親しみ、企業の取り組み姿勢への共感

- ・薬剤に対する愛着

<医師コメント> ・MRや企業のためではなく患者さんのために薬剤を出しているので、あまり関係ない ・親しみを感じている企業の薬剤の方が良い印象を持っている ・薬効などが変わらないのであれば、信頼できるMRが所属する製薬企業の薬剤を選択することはある ・愛着よりも使用経験が大事 ・既存の薬剤で患者のニーズを満たしているのであれば切り替える必要がない ・発売年月の経過によりジェネリックに置き換わってしまうので愛着は持ちにくい

「MRや企業のためではなく患者さんのために薬剤を出しているので、あまり関係ない」「親しみを感じている企業の薬剤の方が印象はいい」「薬効などが変わらないのであれば、信頼できるMRが所属する製薬企業の薬剤を選択することはある」など、医師によって意見が異なりました。

また、薬剤に対する愛着に関しては、「愛着よりも使用経験が大事」「既存の薬で患者のニーズを満たしているのであれば切り替える必要がない」「ジェネリックに置き換わってしまうので愛着は持ちにくい」という意見がありました。

項目4:回答割合2.9%

- ・その他

<医師コメント> ・薬剤を使用した経験が論文や学会で発表できるという部分が処方判断の大きなウェイトを占める ・クリニカルクエスチョンが残っている薬剤の場合に、論文や学会発表の対象になる

その他、ポジティブに働く要素として、「薬剤を使用した経験が論文や学会で発表できるという部分が処方判断の大きなウェイトを占める」「クリニカルクエスチョンが残っている薬剤の場合に、論文や学会発表の対象になる」という意見がありました。

ネガティブな(処方をやめようと思う)要素

項目5:回答割合11.9%

- ・別の薬剤を処方する際に発生する情報収集や検討の時間・手間

- ・別の薬剤に切り替える手続き上の手間

<医師コメント> ・情報収集も仕事の一部なので手間ではない ・非専門領域の薬剤に関しては知識や情報を収集するのは、時間的、労力的に難しい ・病院では新規で薬剤を採用してもらうための書類を作るのが手間 ・病院では自分1人の意見が通るわけではない ・クリニックでは薬を切り替える際に患者さんに説明するのが少し手間になるぐらいで、そこまで負担ではない ・クリニックでは院外薬局が対応してくれるので負担ではない

情報収集や検討の時間・手間については、医師の専門領域と非専門領域で意見が異なりました。専門領域に関しては「情報収集も仕事の一部なので手間ではない」という意見が多く、非専門領域では「知識や情報を収集するのは、時間的、労力的に難しい」との意見が多く挙がりました。

また、薬剤切り替えの手続き上の手間は、病院とクリニックで少し事情が異なりました。病院では「新規で薬剤を採用してもらうための書類を作るのが手間」「自分1人の意見が通るわけではない」という意見が、クリニックでは「薬剤を切り替える際に患者さんに説明するのが少し手間になるぐらいで、そこまで負担ではない」「院外薬局が対応してくれるので負担ではない」という意見が上がりました。

項目6:回答割合6.2%

- ・別の薬剤に切り替えることによる、既に処方している薬剤を販売している製薬企業から提供されるサービス(勉強会・講演会)の損失

- ・別の薬剤に切り替えることによる、既に処方している薬剤を販売している製薬企業からの学会・広告協賛、研究助成の損失

<医師コメント> ・セミナーや講演会の開催や講師の依頼がなくなってしまう ・製薬会社からの研究助成が受けられなくなる ・損失を受けた経験がない ・大学病院などで研究費をもらって研究しているわけではないので、影響はない ・勉強会や研究会の情報が意図的に来ないということはない

影響のある・なしで回答が分かれました。影響があるのは、「セミナーや講演会の開催や講師の依頼がなくなってしまう」「製薬会社からの研究助成が受けられなくなる」という理由からでした。一方、影響がないのは、「損失を受けた経験がない」「大学病院などで研究費をもらって研究しているわけではないので、影響はない」「勉強会や研究会の情報が意図的に来ないということはない」という理由からでした。

項目7:回答割合5.5%

- ・既に処方している薬剤を販売している製薬企業のMRとの関係性への配慮

- ・所属施設のルールや上司への配慮

<医師コメント> ・担当が変わって徐々に処方が減っていくことはある ・患者さんには関係ない ・自分一人の意見ではなく、複数で話し合って決めることなので配慮が必要 ・慣習や組織全体としてのやり方があるので、そこに対しての配慮が必要

製薬企業やMRとの関係性への配慮に関しては、サポートしてもらっているMRや製薬企業に対しての配慮は少なからず見られましたが、「担当が変わって徐々に処方が減っていくことはある」「患者さんには関係ない」という意見がありました。

所属施設のルールや上司への配慮に関しては、クリニック勤務の医師では配慮はほとんどありませんが、病院勤務の医師では「自分一人の意見ではなく、複数で話し合って決めることなので配慮が必要」「慣習や組織全体としてのやり方があるので、そこに対しての配慮が必要」といった意見がありました。

項目8:回答割合3.0%

- ・その他

<医師コメント> ・この薬剤は大きな副作用が出るのではないか?と思われる場合には処方を控えてしばらく様子をみる

その他、ネガティブに働く要素として、「この薬剤は大きな副作用が出るのではないか?と思われる場合には処方を控えてしばらく様子をみる」という意見がありました。特に、専門領域の薬剤に関してはMRの説明を鵜呑みにせず、論文などから情報を得て判断するとのことです。

調査全体に対しての医師のコメント

今回の調査全体や設問・回答形式に対しての医師のコメントをまとめました。特に、「薬剤の有効性・安全性/薬剤プロファイル」が前提条件となることに関しては、すべての医師が同じ意見でした。

● 「薬剤の有効性・安全性/薬剤プロファイル」は他の項目と並列ではなく、前提条件としてあったうえで、処方するかしないかに他の項目が影響してくるという階層構造になっている

● アンケートの形式上、すべての選択肢に数字を割り振ることを考えた

医師へのインタビューで導き出された結論

調査全体に対する医師のコメントから、以下3つのポイントが明らかになりました。

● 薬剤を処方する際の最も重要な要素は「薬剤の有効性・安全性/薬剤プロファイル」である

● 「薬剤の有効性・安全性/薬剤プロファイル」が処方判断における前提条件であり、その上で他の項目の要素が処方判断に影響してくる

● アンケート形式が設問ごとに割合を振り分ける方法であるため、処方判断への影響度が正しく反映されていない可能性がある

よって、今回の調査方法で得られたデータは、「医師の処方判断に欠かせない要素とその影響度」を正しく反映しているとは言い難いという結論に至りました。

インタビュー結果を踏まえた今後の展望

今回得られた結論を受けて、「医師の処方判断に欠かせない要素とその影響度」をより適切に反映したデータを取得できるよう、改めて2名の医師と議論を交わし、調査設計を見直しました。そして、見直した調査方法を用いてDM白書2023年秋号の実査時に追加で調査を行いました。次回(新規処方をする際に欠かせない要素と、その要素の処方判断における影響度~処方決定までのプロセスを踏まえた新しい調査設計~)は、医師と交わした議論の内容と、完成した新たな調査形式、設問の内容について紹介します。

同じテーマの記事を見つける

同じテーマの記事を見つける

お気に入りから記事を削除してよろしいですか?

お気に入りボタンは、

ログイン後にご利用いただけます。

DM白書ラボ会員様限定の機能です。

ログインしてご利用ください。

記事一覧は、

ログイン後にダウンロードいただけます。

投票ありがとうございました。

投票結果は、DM白書ラボの今後の運営に活用いたします。

下記ボタンよりお問い合わせいただきますと、

メールにて直接ご連絡させていただきます。

お問い合わせありがとうございました。

以下のユーザーにライセンス(ID)を割り当てます。

- 氏名 山田 太郎

- メールアドレス t_yamada@asdfghjenaheghyrds.co.jp

- 部署 コマーシャルオペレーション統括部 コマーシャルラーニング&デベロップメント部

該当ユーザーにはDM白書ラボ事務局より以下メールが自動送信され、

ユーザーがパスワードを設定すると、DM白書ラボの閲覧が可能となります。

以下のユーザーのライセンス割り当てを解除します。

該当ユーザーはDM白書ラボがご利用いただけなくなります。

- 氏名 山田 太郎

- メールアドレス t_yamada@asdfghjenaheghyrds.co.jp

- 部署 コマーシャルオペレーション統括部 コマーシャルラーニング&デベロップメント部

該当ユーザーにはDM白書ラボ事務局より以下メールが自動送信されます。