製薬企業のオムニチャネル戦略を成功に導く3つの重要な示唆 医師の処方行動分析から見えた新たな知見

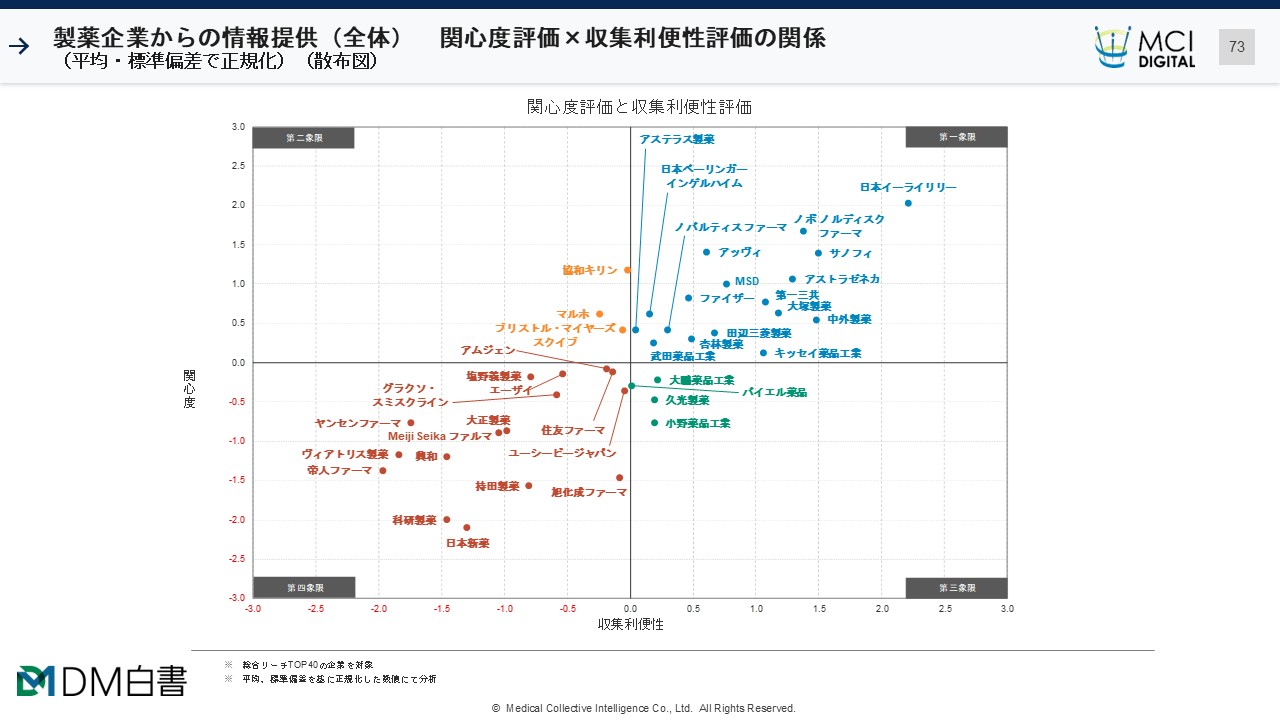

製薬企業のマーケティング担当者にとって、医師の処方行動に影響を与える要因を理解することは極めて重要です。「DM白書(医師版デジタルマーケティング白書) 2025年秋号」の調査結果から、従来重視されてきた「関心テーマへのマッチ度」に加え、「どのチャネルからでも追加情報をスムーズに収集できる利便性」が処方行動に大きく寄与することが明らかになりました。

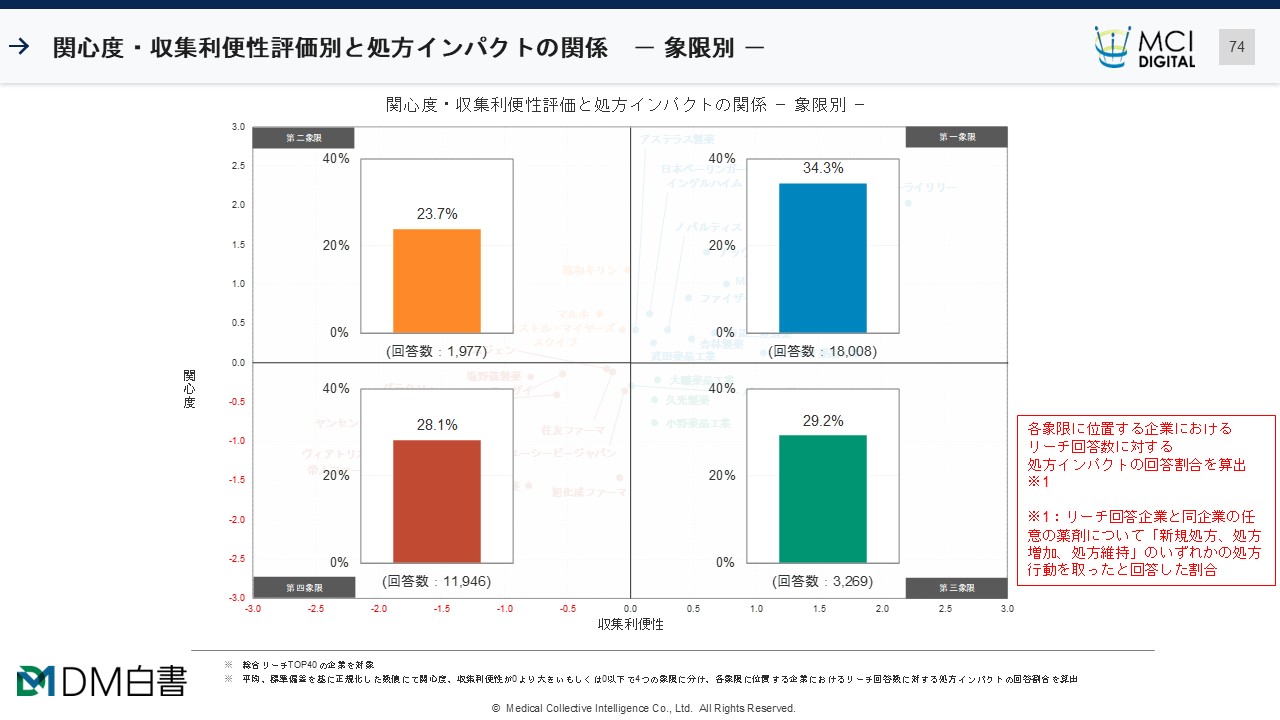

さらに注目すべきは、関心度が低くても収集利便性が高い製薬企業群の方が、関心度は高いが利便性が低い企業群より処方行動への影響が出やすいという結果です。これは製薬企業のオムニチャネル戦略において、重要な発見といえるでしょう。

目次

製薬企業を対象とした調査概要:調査の規模と対象製薬企業

本調査では製薬企業54社を対象とし、主要な比較分析には「総合リーチTOP40社」を採用しました。各企業について「定期的に情報を取得している医師」を評価対象とすることで、実際の情報接触関係に基づく分析を実施しました。

オムニチャネル評価対象となる5つの情報源

製薬企業のオムニチャネル戦略を評価するため、以下の5つの情報源を横断的に評価しました。

- ● MR面談

- ● MRメール

- ● オウンドメディア

- ● インターネット講演会(Web講演会)

- ● 医療系ポータルサイト

単一チャネルではなく、チャネル間の連携や情報の追跡容易性を重視した設計となっています。

製薬企業のオムニチャネル評価指標の定義

関心度評価:従来のマーケティング指標

各製薬企業の情報提供全体に対する医師の0~10評価(11段階)の平均値です。これまでマーケティングで重要視されてきた「医師の関心テーマとの適合度」を数値化したものです。

収集利便性評価:オムニチャネルの新指標

測定内容:「各情報源を起点に、関連情報を追加で確認したい際の収集のしやすさ」

- ● 製薬企業×医師×情報源の組み合わせで評価

- ● 情報源横断の平均値を「利便性総合評価」として算出

- ● チャネルを問わず追加情報にアクセスできるかを重視

処方インパクト(PI)出現率:成果指標

回答医師が調査期間中に任意薬剤で「新規処方・処方増加・処方維持」のいずれかの回答をした医師の割合です。製薬企業のマーケティング活動の最終的な成果を測定する指標として採用しました。

製薬企業の象限分析による比較検証結果

4象限によるオムニチャネル分析方法

関心度・収集利便性を企業単位で正規化し、以下の4象限に分類して分析を実施しました。

- 第1象限: 高関心×高利便

- 第2象限: 高関心×低利便

- 第3象限: 低関心×高利便

- 第4象限: 低関心×低利便

製薬企業のオムニチャネル戦略における重要な発見

各象限の処方インパクトを比較した結果、以下の順位となりました。

- 最高PI:高関心×高利便象限

- 最低PI:高関心×低利便象限

- 注目点:低関心×高利便 > 高関心×低利便

この結果は、最初の情報提供が医師の関心テーマから多少外れていても、「追加の疑問への回答アクセスが容易」なオムニチャネル環境が整備されていれば、処方行動につながる可能性が高いことを示しています。

製薬企業のオムニチャネル戦略への3つの重要な示唆

示唆1:関心適合と情報収集体験の両立が必須

従来の製薬企業マーケティングで重視されてきた「医師の関心に合致した情報提供」に加え、「その情報から生じる疑問への迅速な対応」が同等の重要性を持つことが確認されました。

示唆2:真のオムニチャネル体験設計の重要性

収集利便性は「各情報源以外の手段も含めて」評価されており、MRから始まった情報探索が他のチャネルを通じて完結するまでの全体験の流れやすさが評価されています。製薬企業にとって、単一チャネルの最適化ではなく、チャネル間の連携が重要であることが明確になりました。

示唆3:情報提供後のフォロー体制構築の戦略的重要性

関心マッチが完全でなくても収集利便性でカバーできるという結果は、製薬企業にとって「提供した情報に対する追加の疑問への対応体制」の重要性を示しています。

製薬企業が実践すべきオムニチャネル戦略のまとめ

新たな重点テーマの示唆

本調査データは、製薬企業のオムニチャネル戦略における重要な知見を提供しています。

- ● 従来の重点テーマ:関心テーマに適合した高品質コンテンツの提供

- ● 新たな重点テーマ:どのチャネルからでも疑問を解消できる体験設計

- ● 製薬企業の短期成果向上への実践的アプローチ:

特に、収集利便性が単独でも処方行動に寄与することがデータで確認された点は、製薬企業の実務上極めて重要です。これは、提供するコンテンツに対する「疑問解消の仕組み」を整備することで、比較的短期間での成果向上が期待できることを意味します。

DM白書(医師版デジタルマーケティング白書)2025年秋号では、本記事でご紹介した調査結果以外にも、さまざまな医師調査の結果をご覧いただけます。ご興味のある方はこちらからお問い合わせください。

(文:河南)

出典

調査期間:2025年7月15日~7月28日

調査方法:インターネット

有効サンプル数 医師 5,145 名

●合わせて読みたい記事