ラボの休憩室 Vol.5 生成AI活用のために取り組むべきことって?

このコーナーでは、製薬業界のデジタルマーケティングに長年関わってきた方に登場いただき、ざっくばらんにお話していただきます。

なお、本記事に掲載されている意見は、参加者の個人的な見解に基づくものであり、参加者の所属団体や他の関係者の意見を反映するものではありません。読者の皆様は、内容をご自身の判断でご利用いただきますようお願い申し上げます。

取材年月 2025年8月

某製薬企業のDx推進担当。20年以上にわたり、ヘルスケア業界で営業、マーケティング、IT、Dxの多分野に従事。これまでの経験を通じて、普段感じていることを飾らずにお話いただきます。 ■千葉 理洋(仮名)

DM白書ラボ フェロー

生成AI利用を社内で進めるための3ステップと費用対効果の算出

| 千葉氏 | Vol.1~4はDM白書ラボ会員の方にかなり反響がありまして、公開して4ヵ月立ちますが未だにアクセスランキングTOP10に入っています。 |

|---|---|

| アリキキ氏 | それは嬉しいですね。 |

| 千葉氏 | 白書ラボは調査データや医師の生の声といったエビデンスベースの情報を行う方針で運営しているので、「ラボの休憩室」はお叱りの声もあるかなと心配していたのですが、「面白かった」「もっと続けて欲しい」という声が圧倒的に多くてうれしい誤算でした。 |

| アリキキ氏 | みんな同じような思いを持っているということなんでしょうね(笑) |

| 千葉氏 | ということで、今回もアリキキさんといろいろとお話していきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。 |

| アリキキ氏 | よろしくお願いします。 |

| 千葉氏 | 最初のテーマですが、ちょうど昨日「Google Cloud Next Tokyo 25」※1に参加したので、まずは生成AI活用をテーマにお話しできればと思います。製薬業界でも生成AI活用の話をよくお伺いしますが、実際どんなところで活用できると思いますか? |

|---|

| アリキキ氏 | 前提として、使う側のAIについての正しい理解と社内でのルール作りが必要だと考えています。そういった観点から、私が所属する企業では社内利用が中心の段階で、社外利用はまだリスクがあると思っています。 |

|---|---|

| 千葉氏 | そうなのですね。新しいものを積極的に取り入れるアリキキさんは、社外利用もグイグイ推進していると思いました(笑)。 |

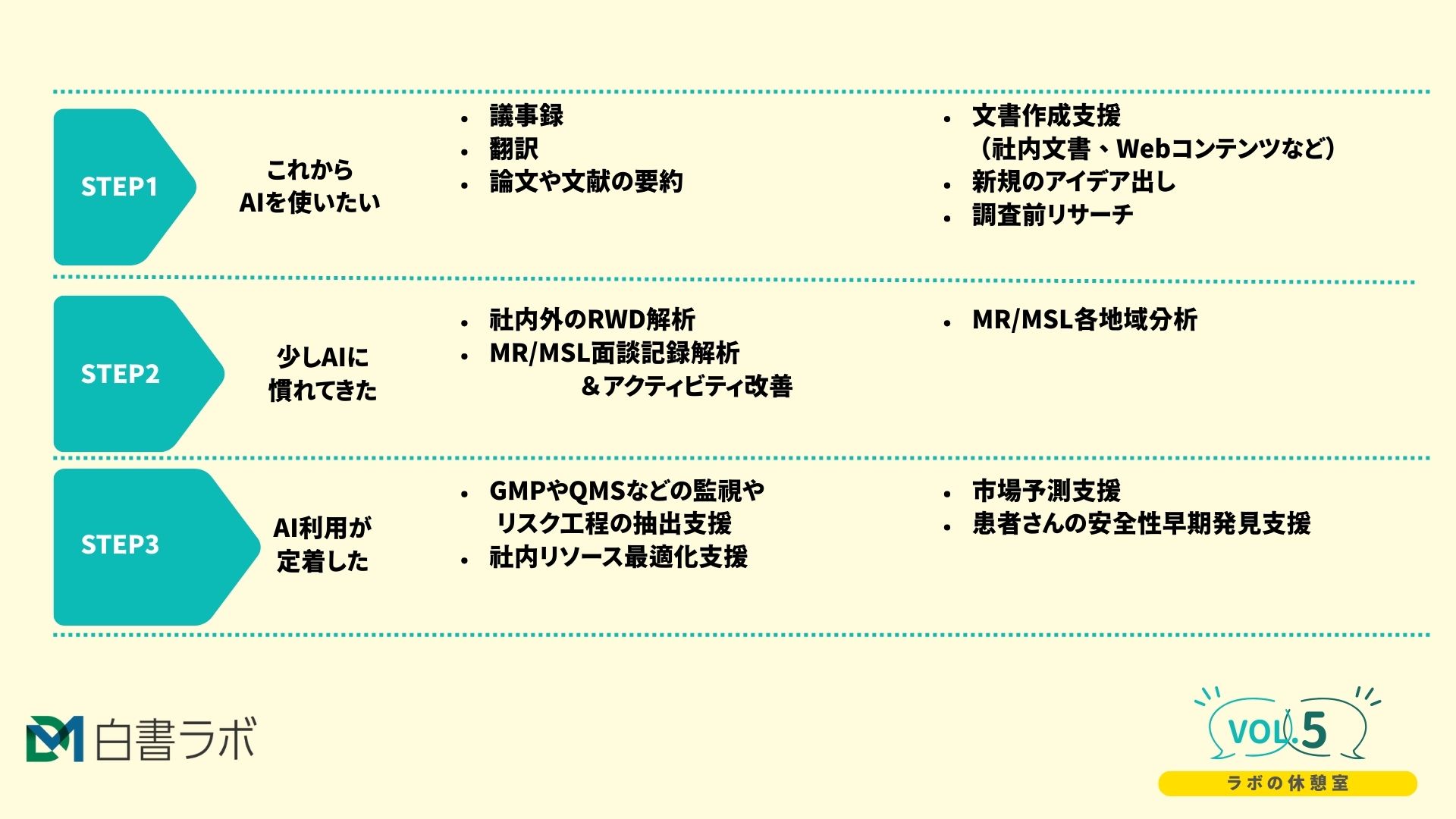

| アリキキ氏 | 最初はそう思いましたが、実際に調べたり使ってみたりすると、まずは社内からかなと。で、社内での活用には3ステップあると思っています。まず、「これからAIを使いたい」という段階だと、議事録、翻訳、論文や文献の要約、文書作成支援(社内文書、Webコンテンツなど)などの業務効率化。あとはそのためのアイデア出しやリサーチなんかです。このあたりは現在社内でも利用していますし、比較的導入ハードルが低いんじゃないでしょうか。 |

| 千葉氏 | そうですね。MCIでも利用しています。 |

| アリキキ氏 | 次のステップは業務の自動化的なものです。社内外のRWD(リアルワールドデータ)解析や、MRやMSLの面談記録を解析して、医師に合わせてMRディテールをパーソナライズ化していく、といったアクティビティ改善などもここに当たります。 |

| 千葉氏 | なるほど。このあたりは各製薬企業さんが推進しようとしているところですね。 |

| アリキキ氏 | ここまでのステップである程度利用者側のAIへの理解を深めて、AI利用を会社として定着させていこうという流れを作ります。そのあとに、安定供給のためのリスク管理としてGMP※2やQMS※3の監視、リスク工程の抽出支援のような、人間が逐一対応することが難しいと思われることを全部AIに置き換えていくことはできるんじゃないかなと予想しています。これが最後のステップです。 |

- ※2 Good Manufacturing Practice/製造管理および品質管理基準

- ※3 Quality Management System/製薬業界における品質管理システム

| 千葉氏 | 大変そうですが、ここまでいけるとDXの効果は相当高そうですね。ここまでくれば市場予測みたいなことも可能になるでしょうね。 |

|---|---|

| アリキキ氏 |

はい。今でも一部可能ですが、あと2~3年でAIの精度がどんどん上がっていく気がしています。社内リソース最適化や、患者さんの安全性早期発見といった点でも将来的な予測をしながらの支援部分でAIを活用していけると思っています。 最終ステップはすごく大きな話になるので、いきなりここに飛び込むのはリスクが高いし、利用者側がAIのリスクをちゃんと理解しないといけないと感じています。 また、各ステップでの「費用対効果の算出と提示」はとても重要と考えています。 わたしの場合は利用者の利用ログから何にどの程度利用しているかグラフ化し、「もし外注した場合はどの程度のコストになるのか?」と整理して上席の管理職の方へ提示しています。 |

| 千葉氏 | 費用対効果の提示は確かに大切ですね。 |

AIへの期待値が高すぎる

| 千葉氏 | アリキキさんが考えるAIのリスクってどんなことでしょうか? |

|---|---|

| アリキキ氏 | AIのリスクは「もっともらしい回答がでてくること」です。 |

| 千葉氏 | あー。確かに自信満々に間違えますね(笑) |

| アリキキ氏 | AIのポジショニングが大事なんですよね。わたしにとってのAIは「とんでもなく大量な情報を持っているけれども、たまにうっかりなところがある、おちゃめな壁打ちパートナー」という位置づけです。 |

| 千葉氏 | AIの回答への期待値をどこに設定するかですね。例えば人間でも、若手と中堅メンバーでアウトプットレベルが違うのは初めから予想できますよね。一般的にAIの回答って結構期待値が高く設定されているような気がしています。 |

| アリキキ氏 | 確かに。わたしの中ではAIを100%信じてはダメだという感覚があります。AIが完璧なものを提示してくれるというスタンスでいると、すごくギャップが生まれますよね。この間、社内で「AIに嘘をつかれた」と言われたことがありました(笑) |

| 千葉氏 | AIは必ず正しい結果が出すというスタンスならではの発言ですね(笑)。 |

| アリキキ氏 | AIに100点を求めてはダメですよね。だってAIだから。AIのアウトプットに関しては、必ず自分の目で確認してほしいし、絶対に100%信用しないでほしい。AIを利用する人間は、AIの本質を理解して使う必要があると思っています。 |

| 千葉氏 | 未知のものには期待しすぎちゃうっていうのはありますよね。 |

| アリキキ氏 | まぁ確かに。ほら医薬品だって効果100%のみで副作用のない薬って無いですよね。 |

| 千葉氏 | 効果があれば副作用もある(笑) |

| アリキキ氏 | 100%のものなんて世の中にないのに、AIに100%を求めるのはおかしな話ですよね。 |

| 千葉氏 | 「デジタルだったらできるでしょう」、みたいな(笑) |

| アリキキ氏 | デジタルに対しての過剰な期待ですね(笑) |

AIにどこまで任せる? 使い分けられている? 重要なのは利用者側のリテラシー向上

| 千葉氏 | AIを使う側のリテラシーが低いと、AIを使いこなすことはできないですね。 |

|---|---|

| アリキキ氏 | 社内のAIリテラシーを上げつつ、使い方を定着させていくステップと、AIのどのテクノロジーを導入していくかっていうステップ、両軸を組み合わせて進めていかないと破綻しちゃうと思っています。 |

| 千葉氏 | 完全にAIに任せられる範囲、AIが作ったものを確認する必要がある範囲、AIだと苦手な範囲…と色分けして使い方を決める必要がありますね。あと、生成AIはLLM※4によっても結果が違いますよね。 |

- ※4 Large Language Model/大規模言語モデル

| アリキキ氏 | はい。この業務はGemini、この部分はClaudeとか、LLMの得意分野に合わせた使い方がセットになってきます。LLMごとの使い分けや、最適なプロンプトの書き方は社内でもある程度サポートしています。 |

|---|---|

| 千葉氏 | プロンプトによっても得られる回答に差が出ますしね。 |

| アリキキ氏 | そうなんです。プロンプト集も作っていますが、最近は、はじめに知りたいことを明確にして「これを知りたいので最適なプロンプトを組んで」とAIに質問するルールにしています。 |

| 千葉氏 | google検索やSNSでも情報リテラシーの重要性が謳われてきましたが、この点はAIでも変わらず重要ですね。 |

| アリキキ氏 | AIを使いこなしつつ、AIが間違ったことを伝えてきても、それを楽しむぐらいの心のゆとりは欲しいなぁって思います(笑)。 |

| 千葉氏 | そうですね(笑)。あと、余談ですが、10年ほど前にAI界隈では、当時日本では無名だったNVIDIAの将来性についても熱く語られていたんですよね。なぜその時に株を買わなかったのかと過去の自分を問い詰めたいです(笑) |

| アリキキ氏 | (笑) |

本記事へのご意見・ご感想はアンケート欄よりお寄せください。本コーナーに匿名で登場いただける方も募集中です!

次回は、ラボの休憩室 Vol.6 他部門は分かってくれない?マーケ・営業と共にデジタル推進をするために をお話しします。

(文:松原)