希少疾患の情報収集とニーズ ― 診断現場のリアルと製薬企業への期待Vol.1

取材年月:2025年7月

希少疾患の現場で、医師はどのように情報を集めているのでしょうか。診断が難しく、情報が限られる中で、どんな情報源が使われ、どのタイミングでどのような工夫がされているのか。今回は、医師が日々の診療で実感している情報収集の工夫や課題、製薬企業に求めるサポートについて伺いました。現場の声を知ることで、今後の情報提供や支援のヒントになれば幸いです。

希少疾患の診断、治療に向けた情報提供に苦慮している製薬企業担当者も多いのではないでしょうか。そこで、実際に希少疾患の疑い、検査、診断、治療に関わったことのある医師に情報収集の実態、ニーズについてお話を伺いました。

目次

- ● 希少疾患の情報収集における最大の動機付けは来患

- ● 疾患情報の収集は教科書・論文・ガイドライン・Web検索・医師同士のネットワークなど。生成AIやSNSも活用。

- ● 「検査可能な施設情報」や「患者説明資材」などの情報不足が現場の課題

総合診療科の役割と希少疾患情報収集のきっかけ

先生は膠原病科と総合診療科に所属されていますが、総合診療科の特徴を教えてください。

総合診療科の役割は施設によってもさまざまなようなのですが、私の所属する施設では、「診断をつける」ということが求められています。診断がつかない患者さんの中に希少疾患が隠れていることもあります。

大学病院とクリニックで、診断への意識や患者の期待は違いますか?

クリニックでは、診断が難しい場合に専門病院へ紹介することが多いですが、大学病院は最終的に診断をつける必要があります。また、大学病院にはより確かな診断を求めて来院される患者さんが多いのではないでしょうか。特定の疾患の診断が付かない患者さんでも「なぜそのような体調不良がおこるのか?」ということについて、解剖や生理学をもとに病態の把握と説明が求められることも多いです。

現在、希少疾患の診断・治療に関わることは多いですか?

膠原病科には希少疾患の患者さんが多いこともあり、日常的に希少疾患の情報収集をしています。

希少疾患の情報入手時に、最も強い動機付けとなるタイミングはいつでしょうか?

動機付けが最も強いタイミングは、来患時です。次が専門分野の情報を目にしたときです。Xで情報収集しています。学会、MRからも情報を得ますが、必要なタイミングで提供される情報が特に役立ちます。

診断プロセスにおける情報探索の実際 -検索・AI・SNSの活用

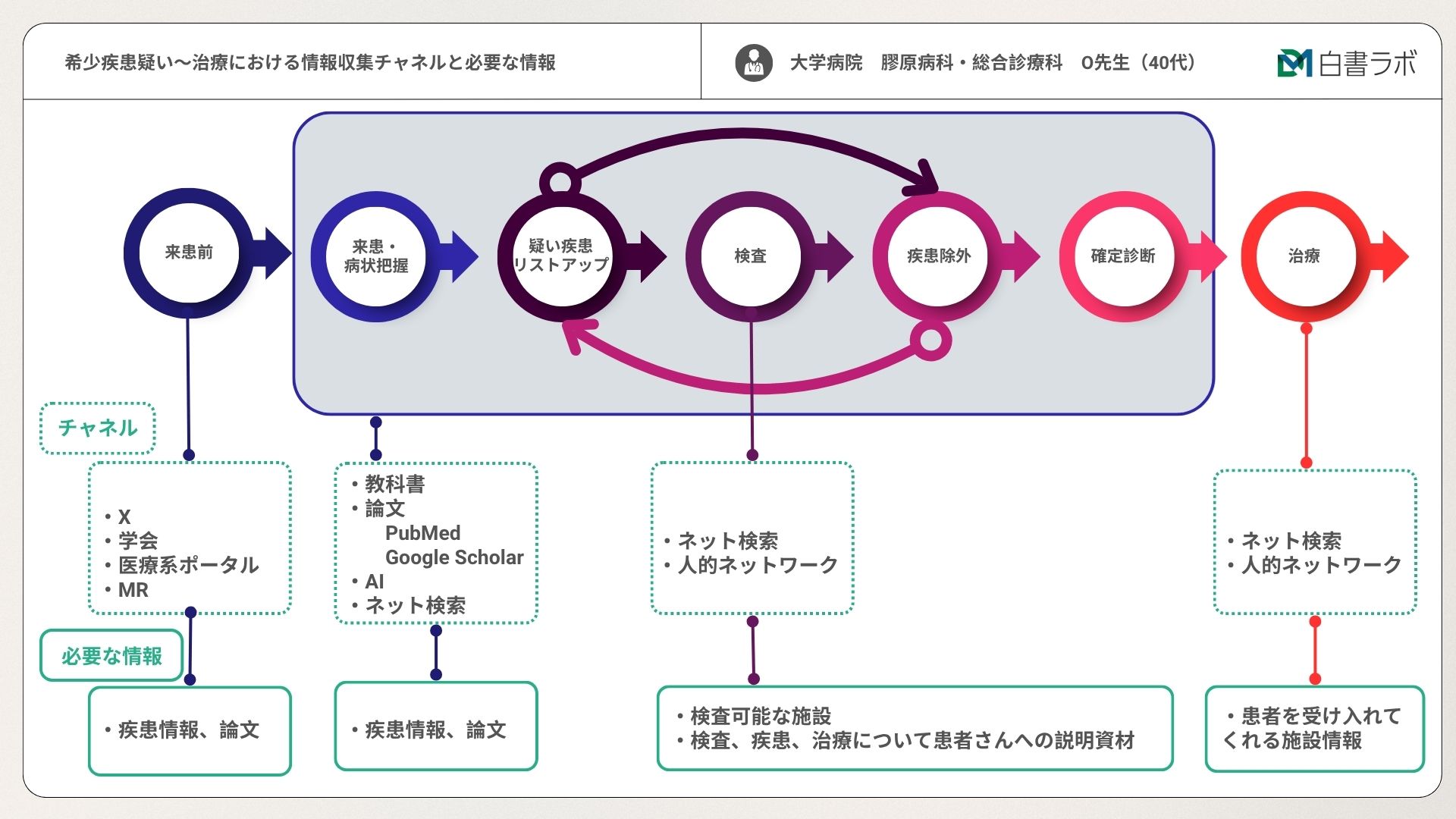

疾患疑い~治療に関わられた疾患の中でも、特に稀な希少疾患について、情報収集のタイミングや利用する情報源についてお話を伺いました。

希少疾患を疑うのはどんなケースなのでしょうか?

すでに別の診断がついている場合でも、自分の経験上あまり診たことのない症状や、教科書に載っていない症状の場合には疑います。希少疾患を疑う背景には、さきほどお話したとおり、「診断をつける」役割である総合診療科であることや、大学病院という施設であることも影響しているとは思います。

疑い患者の来院から疾患のリストアップ時に利用する情報源について教えてください。

専門領域なら教科書、教科書に載っていない場合は論文(PubMed、Google Scholar)を確認します。疑い疾患のリストアップは、自分の臨床経験が大きいですが、最近ではAIでディープリサーチも活用しています。

生成AIは何を使っていますか?

Claude(有料)を利用しています。回答には論文の参考文献をつけてもらい、PubMedも合わせて確認します。「こういう症状の論文ありますか?」「この病気とこの病気で合併した報告はありますか?」みたいなかんじでAIに質問しています。

ガイドラインは確認しますか?

専門領域の場合ガイドラインを見ることはあまりありません。専門領域から外れてくると、まずガイドラインを見ます。

専門領域から外れる場合、情報収集の仕方も変わるのでしょうか。

はい。専門領域ではない、または専門領域でも診療経験があまりなかったり、知識が十分ではない疾患が疑われる症状の場合、キーワード検索(Yahoo!検索)で情報収集を行います。

検索結果から情報収集されるんですね。

はい。最近は医療機関のWebサイトで詳しい疾患解説を掲載しているところもあるので参考にしています。

どのようなキーワードで検索しますか?

「疾患」と「症状」です。疾患を絞り込んだら論文(UpToDate)を確認することが多いです。

専門領域から外れる疾患、症状は、臨床現場で疑問が生じたタイミングで情報収集するのでしょうか?

はい。能動的に情報を集めるのは来患時です。また、最近はXで希少疾患情報や関連する論文情報を発信している医師からの情報をiPhoneのメモ帳に保存しています。今現在300程度のメモがありますね。ただ保存するだけでじっくり読んでいないものも多いですが。

検索結果、X以外に利用している情報源はありますか?

以前は専門領域の最新論文がピックアップされている製薬企業のサイトを時々見ていましたが、製薬企業のサイトは認証が多くてアクセスが面倒なので最近はあまり利用していません。月1~2回程度の利用です。

希少疾患情報がまとまっていたり、症状から疾患名の候補を提示するようなサイトは利用しませんか?

m3の臨床ダイジェストは時々見ます。m3からのメールでタイトルに疾患名が入っていれば見ることはあります。

内科学会の「診断困難例ケースサーチ J-CaseMap」(https://j-casemap.naika.or.jp/)、Orphanet (https://www.orpha.net/)、「DDrare(ディーディーレア)」(https://ddrare.nibn.go.jp/)など情報がまとまっているサイトがあれば便利だとは思いますし実際利用したこともあります。

ですが、利用頻度が少ないといつの間にか忘れてしまい、結局は普段よく利用している生成AIの「Claude」を利用しています。

検査・患者説明・他院連携で直面する課題

確定診断に向けて検査が必要なケースも多いと思います。検査に関する情報収集で困ることはありますか?

けっこうあります。どこで検査できるのかが不明で検査できないケースがよくあります。その場合、検査できる病院をネットで検索したり、院内のスタッフに聞いたり、自分の人的ネットワークを使って探したりして手を尽くします。

検査可能な病院が一覧になっていたりすると便利でしょうか?

それは便利ですね。あれば利用したいです。

希少疾患の場合、検査費用が高額になるケースもあると思います。患者さんへの説明などで困ることはありますか?

そういったケースもよくあります。疑い疾患をリストアップしても、保険適用のない検査は行わないという施設では検査ができませんし、また、検査は患者さんの承諾がないと行えません。検査費が高額になる場合は、大学病院の医局費、研究費から病院負担で検査を行うこともあります。

検査以外にも疾患や治療についても患者さんへの説明を行うと思いますが同じような困難さがありますか?

はい。患者さんやご家族に治療の内容を正しく理解してもらうことが難しいこともあります。疾患によっては早急に治療が必要で、確定診断の前から治療を進めなければならず、医師から十分な説明ができないケース、治療を進めていたら患者さんが治療内容をあまり理解していなかったというケースもあります。

患者さんへの説明用に製薬企業が用意している資材を利用しますか?

はい。製薬企業のパンフレットは非常に役立っています。

確定診断後、先生が治療せず他の医療機関と連携するケースもあると思います。このタイミングでの情報提供で困ることはありますか?

あります。院内で治療できない場合、患者を受け入れてくれる施設探しや連携に手間がかかります。院内で治療可能な先生を探したり、ネットで検索したり、治療が可能そうな施設宛に手紙を書いてお願いしたりしています。今は地域の病院の受け入れ態勢は把握できていますが、赴任したばかりの頃は一軒ずつ引き継いでもらえる病院を探していました。

治療がひと段落して、患者さんの地元のクリニックと連携する、というケースもありますか?

はい。こちらからクリニックへ連絡しています。患者さんから「地元のクリニックに通いたい」と申し出があることもあります。

希少疾患の情報提供について医師が求めるものは?

希少疾患の情報提供について、製薬企業への要望はありますか?

希少疾患の情報収集は検索と生成AIで行えているため製薬企業への要望はとくにありません。製薬企業のサイトやWeb講演会は情報がよくまとまっており満足しています。

ラボ編集部より

希少疾患疑い患者への検査、診断、治療に幅広く関わる医師にとって、製薬企業からの疾患情報提供よりも、検査や治療ができる施設情報のニーズが高いことが分かりました。

また、生成AIの提示結果を確定診断の参考としているという実態も明らかになったため、今後はSEOに加えてLLMO (Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化※1) も重要になりそうです。

- ※1 ChatGPTやGoogleのAI Overviewなどの大規模言語モデル(LLM)に、自社のウェブサイトやコンテンツが引用されやすくするための最適化戦略

今後解決すべきことは?

次回は、他診療科の先生へのインタビュー「希少疾患の情報収集とニーズ ― 診断現場のリアルと製薬企業への期待Vol.2」をご紹介します。

(文:松原)